この前のラジエータ交換の時に同時に行ったのが、ポンプ位置の変更です。従来、ポンプはケース中段の板に防振マウントを介して固定していたのですが、やはり中段の板に若干振動が伝わり、ビビリ音のような騒音が発生していました。

ポンプ自体は重いものでもないので、ひもを使って5インチベイの内部に吊るしてしまおうという構成変更です。この”ひもで吊るす”というのは、確か以前CoolingLabさんのフォーラムかどこかでDP1200の防振アイデアとして紹介されていたものだと思います。そのことをふと思い出したので、やってみることにしました。

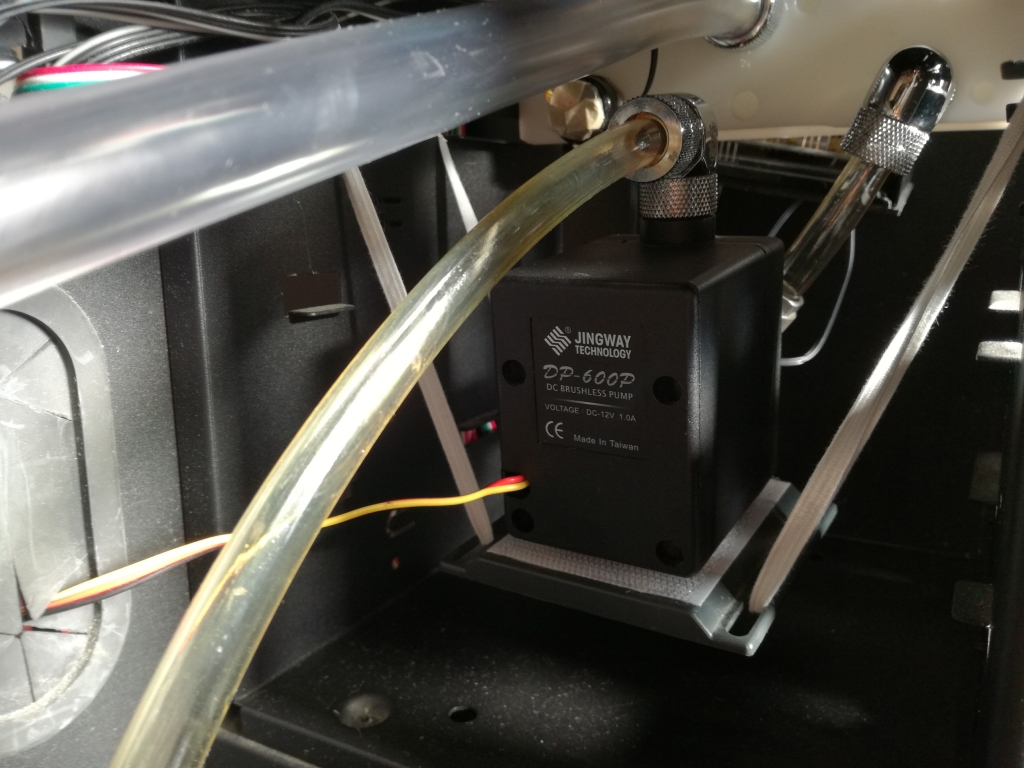

できあがりはこんな感じです。ひもは100円ショップなどでも手に入る手芸用のゴムひもです。手芸用品が内蔵された自作PCになってしまいました。

ポンプ自体にひもを通す穴はないのですが、昔使っていたEHEIM1046のポンプ台座をベルクロでポンプ底に貼り付けています。これでポンプ底にひもを通す穴が4つできるというわけです。

ゴムひもは台座を通した後に5インチベイ側面の穴に通し、ポンプがおよそ水平になるように長さを調整して結びます。

というわけで工作としては

- ポンプの底に台座をベルクロで貼り付けて

- ゴムひもを適当な長さに切って

- 長さを調整しつつケースに結んだ

というだけです。

効果の方はというとこれがなかなか良好で、ビビリ音はすっかりなくなりました。ポンプ周辺のケース表面を触ってみてもほとんど振動は伝わっておらず、ゴムひもがうまく吸収してくれているようです。ポンプ自体の騒音は仕方ありませんが、改造は狙い通りにできました。

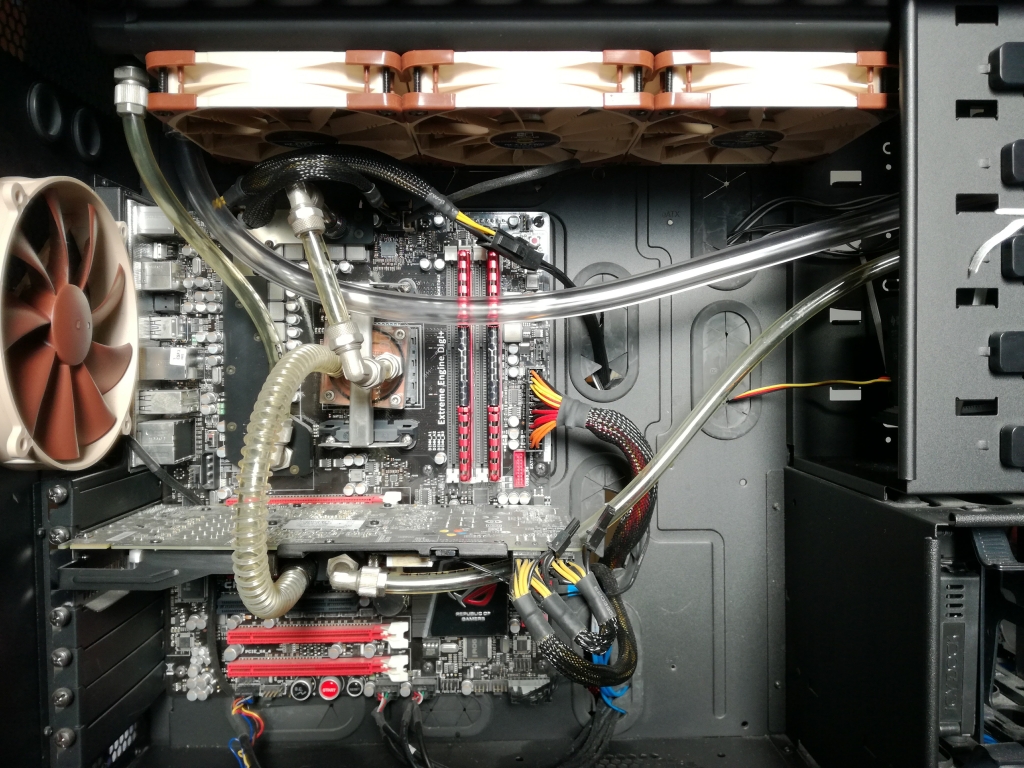

バラ部品で組み立てる水冷PCというと、ケース加工などの何かと大がかりな工作が必要なイメージもありますが、こんな小さい工作だけでも楽しめます。