いつもFedoraを動かしている我が家のファイル置き場(VIA VB8003ベースのMini-ITX機)ですが、今日再起動ついでにBIOSに入ろうとしたら表示がめちゃくちゃになっていて設定変更不能という状態になっていました。

これで起動しなくなったら大事ですが、普通に起動する分には何の問題もないのでとりあえずそのままにしておこうと思います。

今となってはちょっと効率の悪い感もあるマザーですが、それなりに愛着もあるので大事に使おうと思います。

いつもFedoraを動かしている我が家のファイル置き場(VIA VB8003ベースのMini-ITX機)ですが、今日再起動ついでにBIOSに入ろうとしたら表示がめちゃくちゃになっていて設定変更不能という状態になっていました。

これで起動しなくなったら大事ですが、普通に起動する分には何の問題もないのでとりあえずそのままにしておこうと思います。

今となってはちょっと効率の悪い感もあるマザーですが、それなりに愛着もあるので大事に使おうと思います。

オーバークロックの有無にかかわらずマシンを組んだら色々負荷試験をしていますが、CPUについてはベンチマークソフトや分散コンピューティングのクライアントを使っていました。

ところが、今回のBulldozer発売に関連して非常に簡単かつ効果的な負荷試験の方法が紹介されていました。

Bulldozerの店頭デモ開始、標準クーラーで5GHzのOCも

[AKIBA PC Hotline!]

具体的には、”映画プリキュアオールスターズDX2の公式サイトを複数ウィンドウで開く”というものです。

試してみると確かに7-8枚開けば各スレッド完全にフルロード状態をキープします。

特にソフトのインストールの必要もなく、Webサイトを開くだけなので途中で負荷が中断してしまう心配もありません。

まさかそんなに負荷がかかるはずは…と思われたら是非お試しください。

今回のシステム刷新で長らく使われていた旧世代の規格が新しくなりました。

(DDR2→DDR3、SATA1.0→SATA2.0、USB2.0→USB3.0等々)

今まで起動ドライブに使っていたSSDはHighpoint RocketRAID620につないで6Gbpsで使っていましたが、今はもうオンボードのSATAが6Gbpsです。

とりあえずオンボードでどのくらいのパフォーマンスが出るか測ってみました。

(気づいたのが結構データを入れてしまった後なので参考記録って感じですが…)

導入当時のベンチマークはこちらです。

数字的には全く問題なさそうな数字です。

おおよそC300を6Gbps接続するとこのくらいの数字が出るという値になっています。

RAIDカードを使うと起動に余計に時間がかかったりするので、とりあえずSSDはオンボードで行ってみようと思います。

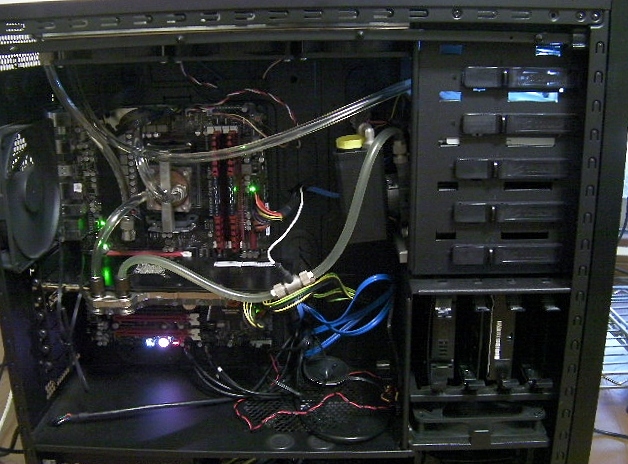

というわけで若干の困難はありましたが組み替えが終わりました。

CPU: AMD FX-8120(3.1GHz)

メモリ: DDR3-1866 Corsair CMZ8GX3M2A1866C9R 4GB*2

マザーボード:ASUSTeK CROSSHAIR V FORMULA

電源: Silverstone DA-650(650W)

HDD: Crucial RealSSD C300(128GB)/オンボードのSATAコネクタに接続

OS: Windows7 Professional(x64)

まだ負荷試験も十分できていない状態なのですが、日常的な利用シーンでの使用感はなかなかです。

なぜかGoogleMapsのストリートビューが圧倒的に速くなりました。

メモリはいわゆるOCメモリで大きなヒートシンクがついています。

何というか”トゲのついた肩パッド”的な強そうなデザインです。

販売店様に見て頂いた結果、やはり初期不良だったということで別個体を送ってもらえました。

ちなみに、外装等はそのままで中身のマザーボードのみが交換になっていました。

この週末で組めそうなので頑張りたいところです。

ケースに何気なくスピーカーがついていなかったので今回の検証に伴って汎用のスピーカーを買いました。

あのビープ音もスピーカーごとにちょっと個性があるものですが、今回買ったのは結構威勢のいい「ポッ」という音がします。

かねてより計画していたAMDFXプラットフォームへの乗り換え準備ができたので昨日今日と作業をしておりました。

我が家ではDDR2の時代が長かった…

だったのですが、とりあえずCPUとメモリとマザーで仮組みをして電源を投入してみたところPOSTのビープ音すら鳴らないという異常事態が発生しました。

一応PhenomII X4も対応しているマザーだったのでCPUの積替えも試してみましたがやはり電源こそ入るもののPOSTが始まりません。

マザーの初期不良の可能性があるのでちょっと見送りです。

楽しみにしていたのですが…。

結構現状のマシン構成も長くなってきたので、「○○の寿命は大丈夫かな?」と心配することが多くなりました。

その中でもどのくらいもつのかという経験則がなかったため、いまいち寿命がよくわからないのがSSDです。

1.5年くらいで寿命が来ても困りますが、買った時にはそのうちウェアレベリングも限界に達してどんどん全体容量が少なく…という事態が起きるのではないかと心配しながらでした。

とりあえず今のところ全くそういう兆候はありません。

ブルーレイ再生試験用に買ったHDMIケーブルですが、VGAからのHDCPが不通という問題の原因ではなかったのでファイル置き場の映像出力に使うことにしました。

Mini-ITXマザーにはHDMI非搭載になっているものもありますが、VB8003マザーはHDMI等々も含めて4系統の画面出力ができるのでこの辺はさすがです。

本当はメインPC用ディスプレイの接続に使えれば良かったのですが、予想した通りXL2410TにHDMIで接続をすると120Hzでの描画ができなくなってしまうのです。

そうそう機会がないですが、ファイル置き場のメンテの時は液晶テレビにファイル置き場の映像出力をつないで作業ができるようになりました。

AMD系のプラットフォームで水冷システムを組んでいると、対応しているウォーターブロックがそもそも発売されないというケースがままあります。(Intel系のメジャーなマザーボードだと専用品のウォーターブロックが出たりするのですが…)

CPUはどのメーカーのマザーボードでもソケット形状は一緒なのでそんなに困らないのですが、チップセットとVRMは悩みどころです。

ところがチップセットに関してはAlphacoolから良さそうな製品が出ているのを見つけました。

腕がかなり高い自由度で動くので、いろいろな場所に使えそうです。