ちゃんと動いてるかを確かめるためにもちょっとだけテストしました。

環境は以下の通りです。

CPU: PhenomII x4 955 Black Edition(3.2GHz)

メモリ: DDR2-800 4GB(2GB*2,Sanmax(Micron))

マザーボード:GIGABYTE MA790FX-DS5

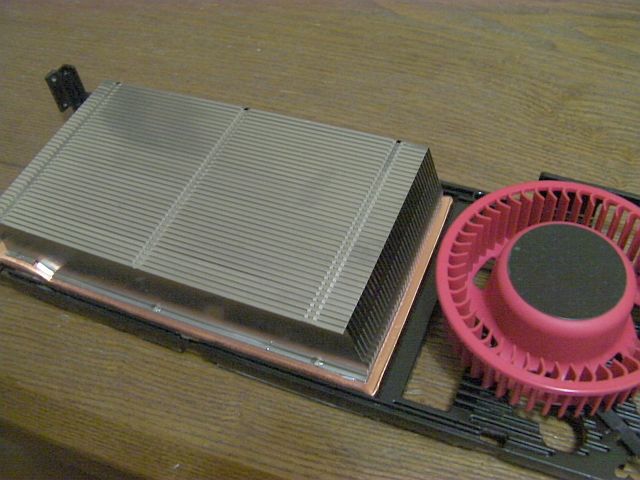

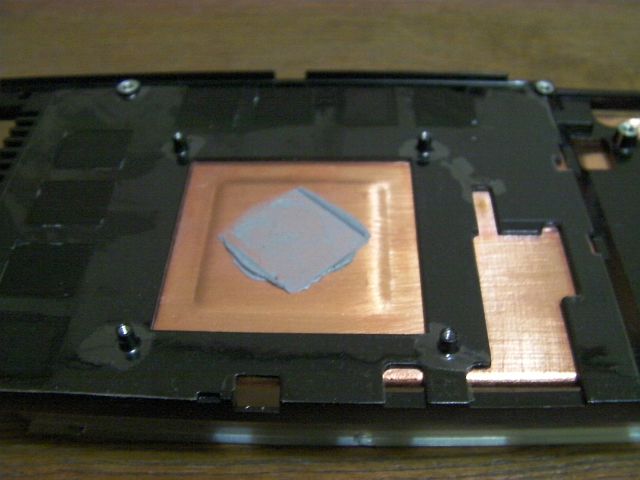

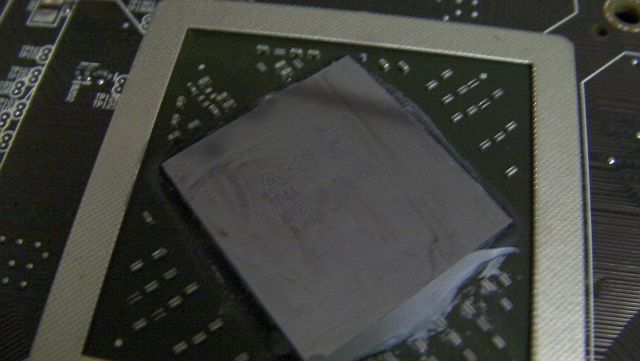

VGA: Radeon HD6970(XFX XFX Radeon™ HD 6970 2048 MB)

電源: Silverstone DA-650(650W)

HDD: Crucial RealSSD C300(128GB)/Pciexpressスロット上のHighpoint RocketRAID620に直接接続

OS: Windows7 Professional(x64)

なお、ドライバはCatalyst 11.1を使用し、hotfixを適用しています。

一応確認のため3DMark11をテスト。

3DMark11(Graphics Score/Performance) :4894

まあ順当といえる数字が出ているようです。

次に我が家の重いゲーム代表のARMA2でテスト。

例によって無印ARMA2に入っている「Benchmark01」を実行してみました。ところが…

画質設定High・視程2,400m:平均38fps

画質設定Very High・視程3,600m:平均30fps

数字的には3870×2と変わらないような?

実際のプレイ感覚では明らかに滑らかさを実感できるのですが…

どっちにしてもかなり画質を大盛り設定にしても快適に遊べるようにはなっています。