9月も下旬に入りサツマイモが徐々に手に入りやすい価格になってきたので、スタンダードに煮物にしてみました。

味付けはサツマイモおよそ300gに対してしょうゆ大さじ2・みりん大さじ2、それにプラスして砂糖小さじ1というところです。しょうゆとみりんは同じ比率でこれを味のベースにし、より甘い方が好みの場合は砂糖を足していくようなイメージです。

おかずが色々ある中でアクセントになる甘めのおかずとなっています。

鶏肉の定番メニューに”トマトソース煮”がありますが、なんとか煮込まずに同じようなものが作れないか試してみました。

まず鶏もも肉に塩で下味を付け、オーブンでチキンソテーのようなものを作ります。

ここで別途トマトソースを作り、鶏肉を入れて混ぜ、ソースが煮立ったらもうここで火を止めてしまいます。あとは冷ましながら味を染みこませて、ある程度冷えたら冷蔵庫に入れて寝かしておきます。

6時間くらい置いておいたのですが、結構しっかり味がつきました。オーブン調理にしてもソースを絡める工程にしても火の番をあまりしなくて済むのが楽です。

トータルの調理時間はかなり長くなってしまいますが、注意を払っている必要がある時間はとても短いので結構使える調理方法だと思いました。

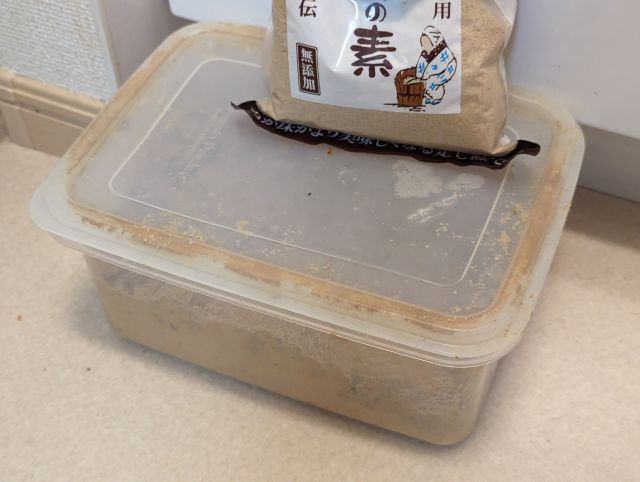

先日塩気が強くなってきたぬか床を発酵促進のために3日ほど常温保管してみました。しかし今年は室温が高いせいか、発行自体は促進できましたが乳酸菌が増えすぎてだいぶ酸っぱい感じのぬか床になってしまいました。

こうなってしまうと行き過ぎなので、また塩気と酸味がほどよくなるように戻してあげる必要があります。色々な調整法があるようですが、今回はまず無難に足しぬか(単なる炒った米ぬか)でかさを増して中和してみることにしました。

他にも煮沸消毒した卵の殻を砕いて入れる方法や、重曹を入れる方法など直接的にアルカリ性のものを入れる調整法もあるそうです。これらの方法は効き目が強そうなのと、卵の殻の場合消毒しているとは言え衛生面が少々心配でもあるので、足しぬかで調整しきれなかった場合に検討したいと思っています。

常備しているぬか床の乳酸菌が減ってきたような感じがするので、しばらく常温で置いて発酵を促し、乳酸菌を増やしています。

普段ぬか床は冷蔵庫で保管するようにしています。常に常温保存でも大丈夫なものらしいのですが、夏場はやはりカビや虫の発生が心配です。そんなわけで冷蔵庫でしばらく使い、漬け物の味がしょっぱさに寄るような感じがしたら発酵促進をするようにしています。この手順を経ると塩気を中心に酸味や旨味を感じる複雑な味が復活してきます。

炒りぬかからぬか床を作る時の要領で野菜のくず(根菜のへたやキャベツの最も外側の葉など)を入れるのも菌の補給になっていいそうです。手元に活用できそうなものがある時はこれらも一緒に入れて様子を見ています。

レシピを教えていただいたので自宅でも作ってみました。

材料はオクラ1パック(約100g)、生湯葉80g、しょうゆ小さじ1です。

オクラを茹でて湯葉とからめ、しょうゆで味付けしただけというシンプルな料理です。湯葉も最近は普通のスーパーで手に入るので簡単に作れます。

味付けについてレシピを教えてくれた方は「湯葉付属のタレがうまいのでそれをそのまま使う」と話していたのですが、私の買った湯葉にはタレがついていなかったのでしょうゆで味付けしました。めんつゆなどを使っても良いと思います。

オクラの加熱具合が最大の難関です。私はいつも1分30秒熱湯で茹でて流水で粗熱を取るという方法を採用していますが、オクラの個体差で多少加減が必要なのでいつも難しく感じています。

オーブンでどんな野菜でも割としっかり加熱できることが分かったので、にんじんを加熱してグラッセ風の味付けにしてみました。

まずにんじんをオーブンで加熱します。加熱の加減が良く分からなかったので、プリセットの料理集に入っている”さけのカラフルグリル”をまた使いました。温度は不明ですが10分ほど加熱しているようです。

加熱が終わったら鍋にバター・砂糖それぞれ小さじ2と水30cc程度を入れて加熱しながらよく混ぜます。バターが溶けたらにんじんを入れて、塩で味を調えつつ多少汁を煮詰めます。

煮込むというより加熱したにんじんにソースを絡めているような感じです。少々大掛かりにはなってしまいますが、あまり火の番をしないでもこういった副菜ができるので便利です。

暑いのであまり火を使う料理をしたくないのですが、夏場は夏の野菜がおいしい時期でもあるので少々困っていました。

自宅のオーブンレンジ(パナソニックNE-BS658-K)にはプリセットの料理集が内蔵されていて、その中に焼き野菜を含むものがあったのでこのレシピを応用して野菜の焼きびたしを作ってみることにしました。

使うレシピはNo.4の”さけのカラフルグリル”です。実際には鮭の切り身と野菜を一緒に焼く料理なのですが、野菜だけでも可能です。調理時間は16分-18分というところです。

オーブンで作ると火の番をしなくて済むのでとても楽です。

1点注意点があるとすれば、オーブン機能を使った後はしばらく庫内や機械そのものが熱いので電子レンジ機能が使えなくなってしまうことです。オーブンで1品作りつつ、続けて冷凍ご飯を温め…などと考えていると後続の温め調理が一切できずに詰む可能性があります。

そんなわけで、オーブンを使った料理をする場合は食事のかなり前か、あるいは食後に翌日分として準備するのが良いと思います。

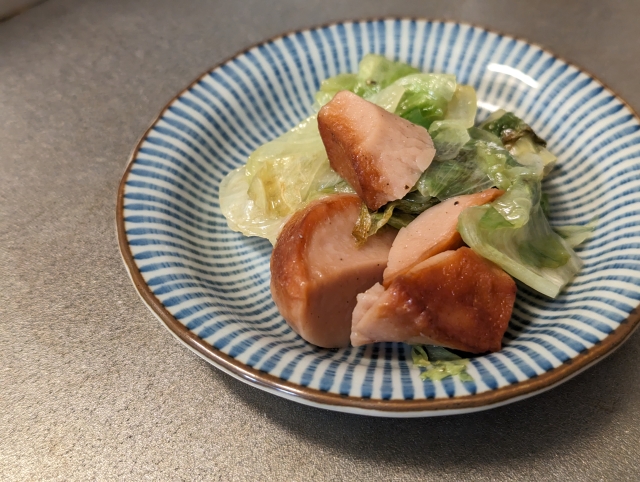

以前見かけた丸善のフィッシュフランクにフレーバーのついたものがあったのでこちらも試してみました。

バーベキュー風味ということです。魚肉ソーセージにこういった味付けは珍しく感じます。

せっかくの味付けなので焼き目を付けた上でレタスと一緒にオイル蒸しのようにしてみました。

さすがに牛肉と勘違いするような味ではありませんが、カリッと焼くとバーベキュー風味が引き立っておいしくいただけます。魚肉ソーセージは生でもおいしいものですが、この製品についてはぜひ焼いた方が良いと思います。