買ってきたツルムラサキをほうれん草のようにベーコン炒めにしてみました。

おいしくいただけましたが、ちょっとアクが強く舌にビリビリ感を感じました。多少湯がいてから炒め物にした方が良かったかもしれません。ツルムラサキというのはそもそもかなりアクが強い野菜(野草?)らしいので、次回買うときはアクを抜きつつ調理できるメニューも視野に入れたいと思います。

買ってきたツルムラサキをほうれん草のようにベーコン炒めにしてみました。

おいしくいただけましたが、ちょっとアクが強く舌にビリビリ感を感じました。多少湯がいてから炒め物にした方が良かったかもしれません。ツルムラサキというのはそもそもかなりアクが強い野菜(野草?)らしいので、次回買うときはアクを抜きつつ調理できるメニューも視野に入れたいと思います。

3日ほど漬けるとこんな感じになります。

酢の酸の効果なのか、実の部分がとろっとした食感になります。漬けすぎるとグニャグニャしてくるので、ある程度漬かったら一気に消費してしまうのが良いと思います。

作った時のエントリでもご紹介しましたが、調味済みのお酢を使うと味付けが失敗しづらく良いと思います。簡単なので是非お試し下さい。

北関東の生産者の方から野菜をたくさんいただいたので、そのうちミニトマトを酢漬けにしてみました。レシピは酢+はちみつ+オレガノの調味液に湯むきしたミニトマトを漬けるだけです。

この湯むきする工程が重要で、これにより味しみが良くなるそうです。

今回は面倒なので最初から甘酸っぱい風味の調味酢を買ってきて、手持ちのクミンシードで香り付けをしました。2日くらい漬けてみてから食べてみようと思います。

長野県も日照不足だとは思いますが、夏野菜が出回ってきているのでピーマンを買いました。

組み合わせる具材に迷いましたが、迷ったら安定供給されているキノコ類が便利です。今回ははね出し品と思われる小粒のエリンギを買って、炒め物にしました。

味付けは砂糖+オイスターソース+料理酒の組み合わせです。深みのある甘辛い味になるので、味付けとしては割と万能だと思います。ご飯のおかずに最適です。

まだ夏本番という感じはしないですが、気温も高いのでタイ料理の代表であるグリーンカレーを作りました。

作りましたと言っても調理自体はとても簡単で、グリーンカレーペーストとココナッツミルクを合わせて具材を煮るだけという半レトルトな製法です。

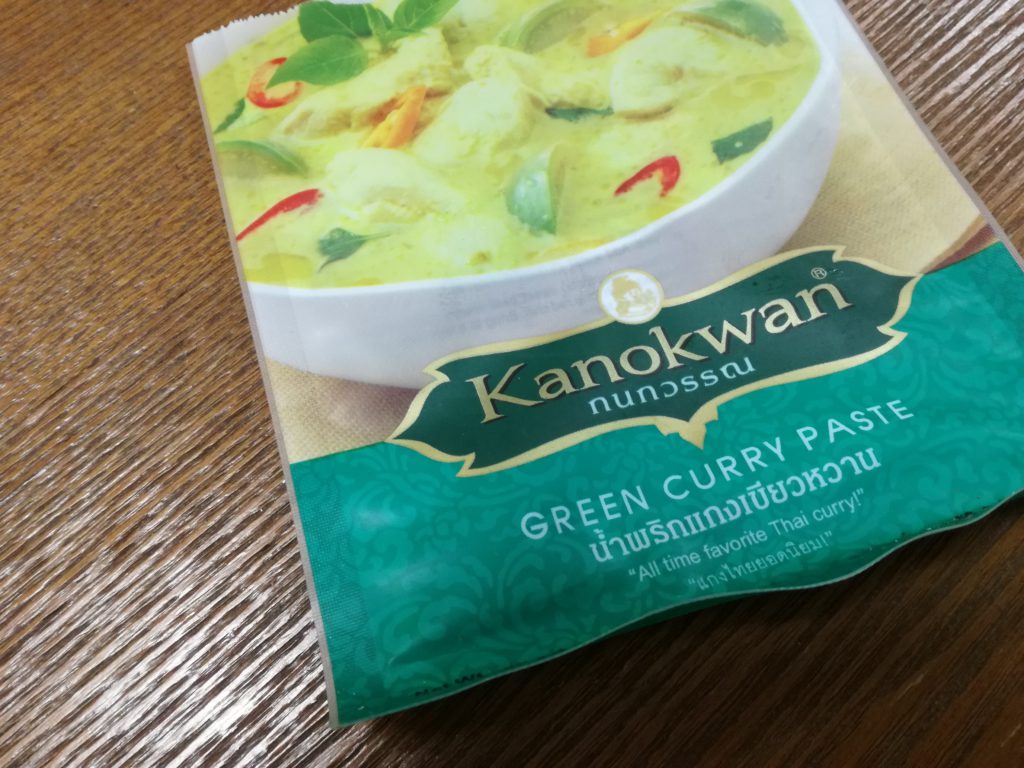

グリーンカレーペーストはユウキ食品のカノワン グリーンカレーペーストを使いました。

これは入手性が良く、自宅でもタイ料理店で出てくるような味になるのでお気に入りの製品です。袋裏面に日本語での作り方も書いてあるので、初心者でも安心して挑戦できる良品です。

鬼無里で買った立派なズッキーニもいよいよ残り少なくなってきたので、冷蔵庫の余り野菜と豚肉とを組み合わせてカレー炒めにしてみました。

味付けはカレーの壺(辛口)とココナッツミルクです。カレーの壺(辛口)はかなり辛いペーストですが、ココナッツミルクと組み合わせるとほどよくまろやかな味になって食べやすくなります。味もちょっと南国っぽい感じになり、良い組み合わせだと思います。

オートミールの調理をはじめとして、スープジャーを1人用のスロークッカー的によく使っています。使用頻度の高いメニューとして温泉卵があります。温泉卵はトッピングや納豆のお供、そのままめんつゆで、など使い勝手が良いので、必要な時にすぐ作れると便利です。

卵は冷蔵庫から出してすぐに使っても大丈夫です。常温に戻した方がいいのかもしれませんが、私はいつも冷やしたものを基準に加熱時間を決めています。

卵をスープジャーに入れたら熱湯を注ぎます。この時、必ず熱湯は卵が完全につかるまで入れるようにします。

タイマーで9分45秒-10分15秒をセットして、ふたをして待ちます。加熱時間が最大のポイントなのですが、意外に温泉卵になるちょうどいい時間は短いので、これはご自身の環境である程度トライアンドエラーしていただくのが良いと思います。私も何度かゆで卵になってしまったことがあります。

今回は9分45秒で作りましたが、こんな感じになりました。

今は温泉卵の状態になったものがスーパーで売られていますが、生卵の状態で備蓄しておいて、適宜温泉卵にできるというところがメリットです。

鬼無里で買った大きなズッキーニですが、物が良さそうだったので塩コショウして焼くだけで食べてみることにしました。さっそく近所のスーパーで金串を買ってきて、ベーコンと一緒に串焼きにしました。

カセットガスを使う七輪のようなものがあればベストなのでしょうが、今回は魚焼きグリルを使って焼きました。

ズッキーニがジューシーでおいしくいただけました。焼き上がるまでに時間がかかる割に、食べるのは一瞬で終わってしまうのが何だかもったいなく感じました。手間はかかりますが串焼きは素材の良さを感じやすい食べ方だと思います。

オクラの和え物が好きでよく作るのですが、オクラのゆで加減でいつも悩んでいました。ほどほどに生だとシャキシャキとした食感がしておいしいのですが、ゆですぎるとグニャグニャになってしまいます。

ところがネットでレシピを調べてみると状態の良いオクラであれば生でも食べられるという話が結構あったので、新鮮なものを買ってそのままスライスした上で和え物にしてみました。

味付けは面倒なので5倍濃縮のめんつゆを直接使いました。塩分濃度が高いので和えて放置しておくとほどほど水分が出るという形です。

黒くなっておらず、張りのあるオクラなら生でも平気で食べられると思います。薄めにスライスすると食べやすくて良いと思います。

ここしばらく炊飯器でオートミールを調理していましたが、炊飯器で調理すると作り終わった後の掃除が面倒という問題がありました。

オートミールをよく食べるアメリカではスロークッカーを使うという話も聞いたことがあったので、偶然持っていたステンレス製のスープジャーで似たような調理ができないか試してみました。

容器にオートミールを入れ、4倍の体積を目安に熱湯を入れます。ふたをして6時間程度放置すると、ぬるい状態でふやけたオートミールになります。

後は電子レンジで再加熱し、お好みで味付けしたりトッピングを加えたりすればできあがりです。

オートミールの調理には鍋で煮る、炊飯器、と試してきましたがどうもこの方法が一番手間がかからず、後始末も楽なように思います。スープジャーもそんなに高いものではないので、オートミールをよく食べる方にはオススメしたいアイテムです。