カボチャと言えばメキシコ産も多く見かけますが、善光寺平周辺では地場のものが割合安価に入手できます。ちょうどいいものがあったので煮物にしました。

品種がなんなのかは分かりませんが、地場もので流通しているのは写真のような皮が白いタイプが大半です。皮が白いカボチャは何種類かあるようですが、いずれも甘いことに特徴があるんだそうです。

カボチャと言えばメキシコ産も多く見かけますが、善光寺平周辺では地場のものが割合安価に入手できます。ちょうどいいものがあったので煮物にしました。

品種がなんなのかは分かりませんが、地場もので流通しているのは写真のような皮が白いタイプが大半です。皮が白いカボチャは何種類かあるようですが、いずれも甘いことに特徴があるんだそうです。

オートミールの主力はクエーカー製のものですが、オートミール好きなので様々な種類を買って試してみています。

手前がアララのジャンボオーツ、右がクエーカー(1.2kgパッケージ)、奥が富澤商店、左がボブズレッドミルのスチールカットオーツです。

スチールカットはちまたで流通する”オートミール”とまたちょっと違うので別のエントリで詳しくご紹介しようと思いますが、やはり製造元で結構違いがあるものです。富澤商店のものはやはり製菓材料らしく細かいです。

カレーの壺は第三世界ショップというフェアトレード製品を展開しているブランドのカレー味ペーストです。普通のスーパーでも規模の大きいところであれば取り扱いがあるところが多いです。

これのいいところは、アジア料理店で出てくるようなスパイスの風味が強いカレーが簡単に作れることです。この手のカレーを作ろうとすると個別にスパイスの調合が必要になることもありますが、これは最初から味が決まっているので簡単です。

そしてペーストそのものには脂肪分があまりなく、脂っこくならないところもポイントです。脂肪分がないのでカレー以外への応用幅も広いです。

今回は鶏ささみを焼いてほぐし、トマト缶やその他の野菜と一緒に炊飯器に投入、カレーの壺辛口を大さじ2入れて、急速炊飯モードで炊きました。

1時間程度保温するとトマトベースのスパイシーなカレーのできあがりです。

カレーの壺は辛さが3段階ありますが、辛口はかなり辛めの設定です。辛いものが好きという方も満足の辛さなのではないかと思います。

煮物に練り物を入れると、練り物の出汁で味が簡単に決まるので便利です。色々な練り物を試してみていますが、イカやタコが入っているものが最近のお気に入りです。

今回はタコ入りボールと一緒に大根とにんじんを煮ました。うまく味がしみてくれました。長野では大根もにんじんも巨大なものが安く入手できるので助かります。

せっかく長野県に住んでいるので野沢菜漬けを自作しました。「市販の野沢菜漬けは調味液で漬けているのでちょっと違う」という話を聞いたこともあるので、いわゆる塩漬けがどういう味なのか試してみたかったのです。

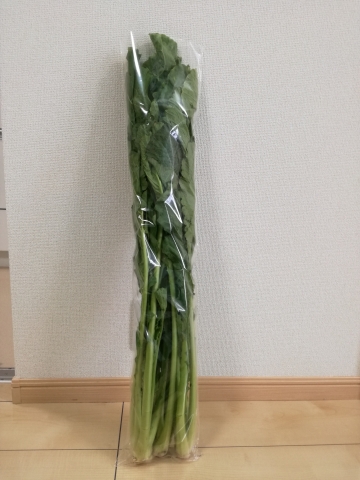

まず材料の野沢菜を用意します。野沢菜は背の高い植物で、今回買ったものは全高70cmほどありました。ちなみに写真の束で100円です。

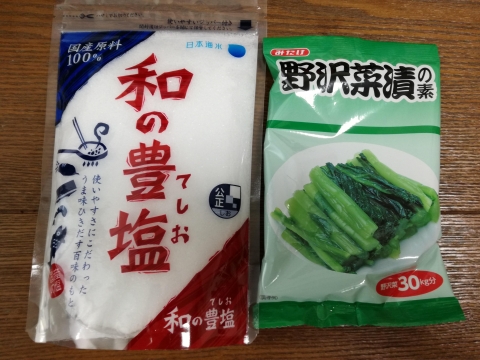

調味料は粗塩と、便利な野沢菜漬けの素があるのでこれを使います。野沢菜漬けの素は漬物用の香辛料と調味料が混合された粉末です。

漬物容器を殺菌するためにホワイトリカーを買いました。うちの漬物容器は耐熱ではないので、これで拭いて殺菌します。

続きを読む長野県ではかつてから”お年取り”と言って大晦日にごちそうが出る風習があるそうです。年が明けて元日の食事は、前日の残り物やうどん・すいとん類で簡素に済ませることが多かったと聞きました。

何となく大晦日=かけそば、元日=豪華なおせち料理という認識を持っていたので、この違いは面白いです。聞いた情報に従ってお年取りの膳を作ってみました。

こんな感じで用意をしてみました。必ず必要になるのは”年取り魚”と呼ばれる魚の切り身です。鮭かブリが多いらしいのですが、鮭が好きなので鮭にしました。汁物はおすましということでしたが、家に濃い口しょうゆしかなかったので明らかに色がついたおすましを作りました。

これだけだと寂しいので、残り物の厚揚げとこんにゃくの煮物、あと色が紅白っぽくて縁起も良いだろうと思い大根引きを作りました。一番奥の野沢菜漬けは自家製です。

ごちそうという感じではないかもしれませんが、シンプルで気持ちの良いメニューになりました。

最近読んだ創作で描かれていたメニューなのですが、描写がおいしそうだったので実際に作ってみました。

煮てから冷ますことで味しみは良く仕上がりましたが、野菜や練り物を入れていないのでちょっと味が薄っぺらい感じになってしまいました。

今回のような素材で煮物を作る際は出汁取りやあく抜きをていねいにやらないといけないと思った次第です。

偶然安売りのフライドチキンを発見したので、多めに購入しました。買ったらすぐに食べずに身をナイフで削いで、骨と分けて冷凍してしまいました。

身の方は追ってご飯のおかずとして小出しにしていくのですが、骨はそのまま捨てるのも惜しいのでスープの原料に使います。

水に入れてそのまま煮立たせるだけなのでとても簡単です。手早く作る場合はガス加熱でも良いと思いますが、じっくり出汁を取りたい場合は一煮立ちさせた後に炊飯器に移し替えて保温モードで放置するのが簡単でいいと思います。

ていねいに仕上げるならキッチンペーパーなどでこせば澄んだスープが取れます。このスープも冷凍保存が利くので大変重宝します。

週末辺りはまた大量のフライドチキンが出回ると思われるので、改めて年末年始の食料をストックする計画です。

冬至が近いから、というわけでもありませんがカボチャ料理を作ることにしました。

一番好きなのはしょうゆで煮る煮物ですが、今回は薄めにカットしてちくわと一緒に炒め物にしました。味付けは簡単に塩コショウのみです。

今回は下ごしらえに電子レンジを使わずに、炒める際に蓋を使って蒸し焼き風に仕上げてみました。多少焦げつきますが、切って炒めるだけで大体できあがるので調理のプロセスは簡単になります。