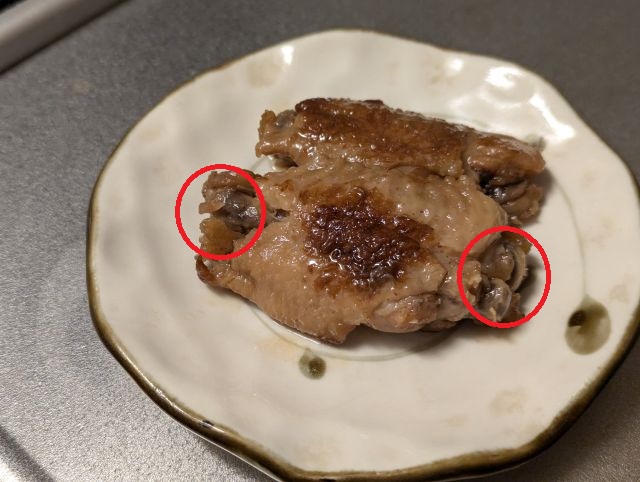

圧力鍋を使って手羽先の煮物を作りました。

圧力鍋で20分程度加熱するとほとんどの場合骨から身がパッと離れる状態になるので食べやすいのですが、もう一工夫として生の状態で尺骨ととう骨の間の筋を切っておくと、骨が抜けやすくなることを最近学びました。

生の状態だと硬いので、包丁よりはキッチンばさみで切断した方が簡単だと思います。ちょっとした手間ですが、できあがりに結構違いが出るので次回以降は必須の工程にしたいと思っています。

消化に良い物を食べたくなりおかゆにしようと考えたのですが、せっかくなのでレシピを調べてちゃんと作ってみることにしました。調べてみると生米をゆでてしばらく置くことで、粒感のしっかりしたおかゆになるという話があったので試してみました。

生米に対して水は4倍程度入れ、ゆでておかゆにしてみました。最初は水が多すぎないかと思いましたが、結局米が水を吸うのでゆでた後にちょっと置いておくとこんな感じでした。

だし汁で多少のばして薬味を添え、塩や漬け物でいただきました。今までは炊飯したお米をお湯に投入しておかゆにしていましたが、今回採用した生米から作る方法の方が粒がしっかりすることで食感は良いような気がします。今後覚えておきたい調理法です。

良さそうな水茄子が手に入ったのでマーボーナスにしてみました。味付けはすや亀の米こうじ味噌をベースに豆板醤と醤油少々で仕上げています。

味噌炒めを作るときに味付けが何となくうまく行かず、具材の表面にソースが塗ってあるだけという感じになってしまうことがあって悩んでいました。色々味噌炒め系のレシピを調べてみると、味付け時に多少水気を多くして煮詰めるような形で味付けすると味しみがよくなるというものがあったので今回はその方法を採用してみました。

ほぼイメージ通りの仕上がりになり、うまく行ったと思います。水気は具材がひたるほどは必要なく、具材に絡められるくらいあれば問題ないようです。今回は水を足した後にざっと全体を混ぜて味を絡め、煮詰めて水気がおおよそ飛んだところでとろみをつけて完成させました。

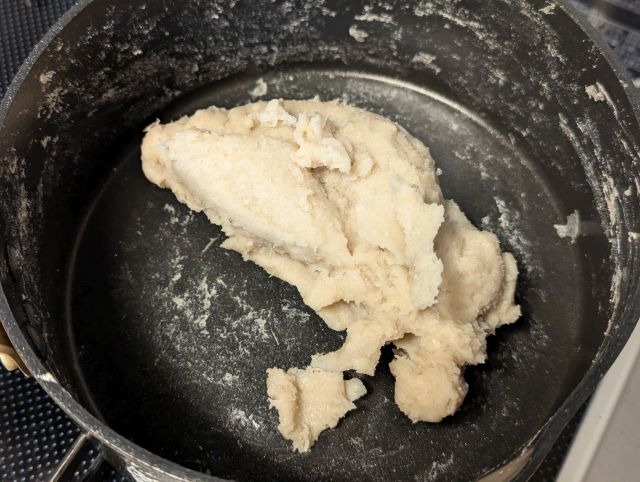

前回そばがきを椀がきという粉にお湯を加えて練る方法で作りました。今回は別の方法である鍋がきという方法でそばがきを作りました。

鍋がきの場合、まず鍋にそば粉と水を入れてそば粉の水溶液を作ります。その状態で加熱し、かき混ぜながらそばがきを作っていきます。

徐々にそばがきの形態に変化するのかと思いきや、水があらかた飛んだところで急にそばがきとして固まったのが想定外でした。もうちょっと弱火で加熱していけば良かったかもしれません。

一気に固まってしまったのでムラのある出来になったかと思いましたが、思いのほかなめらかにできたのでその点は良かったです。鍋が汚れてしまうのが難点ではあるものの、そばがきとしては私は鍋がきの方が良いと感じます。

単体では味がないので、調味の方法を今後色々試してみたいと思っています。