朝日村を過ぎた後、塩尻市街に直接向かうこともできましたが、せっかくなので木曽方面の様子をちょっとだけ見てくることにしました。中央西線の洗馬(せば)駅を訪問しました。

飲み物でも買って休憩したかったのですが、あいにく駅に自動販売機はないようでした。いつ頃のものかは分かりませんが古そうな木造駅舎の駅です。この駅から名古屋方面へは駅の管理がJR東海管轄となります。

駅前には恐らく元々何らかのお店だったと思われる古そうな建物が残っていました。こちらもいつ頃建設されたものなのか気になります。

洗馬駅から塩尻駅方面へと向かいます。途中平出遺跡という遺跡の案内をたくさん見かけたので気になっていたのですが、帰ってきてから調べてみたところ縄文時代から平安時代に至るまでの大規模な住居跡ということでした。

塩尻駅の南側で中央東線の線路と交差します。この付近は旧塩尻駅が立地していたあたりと聞いています。線路の本数が多く、特に特急あずさが通ると迫力のある光景が見られます。

線路をくぐるトンネルはよく見ると一部がレンガ造りになっており、いつ頃のものなのか気になります。

塩尻の後に地図で見て気になっていた辰野支線の銭宮踏切周辺を見に行きました。

この付近は塩尻駅から辰野方面に向かう際に、まず善知鳥峠という峠を越える必要があるために線路が大きくカーブしています。カーブで距離を稼いで、勾配を緩く保つ工夫なのだと思います。

1983年までは現在の辰野支線が中央東線の本線で、このルートを特急なども含めて走っていたということですから、当時はさぞ大変だったろうと思います。

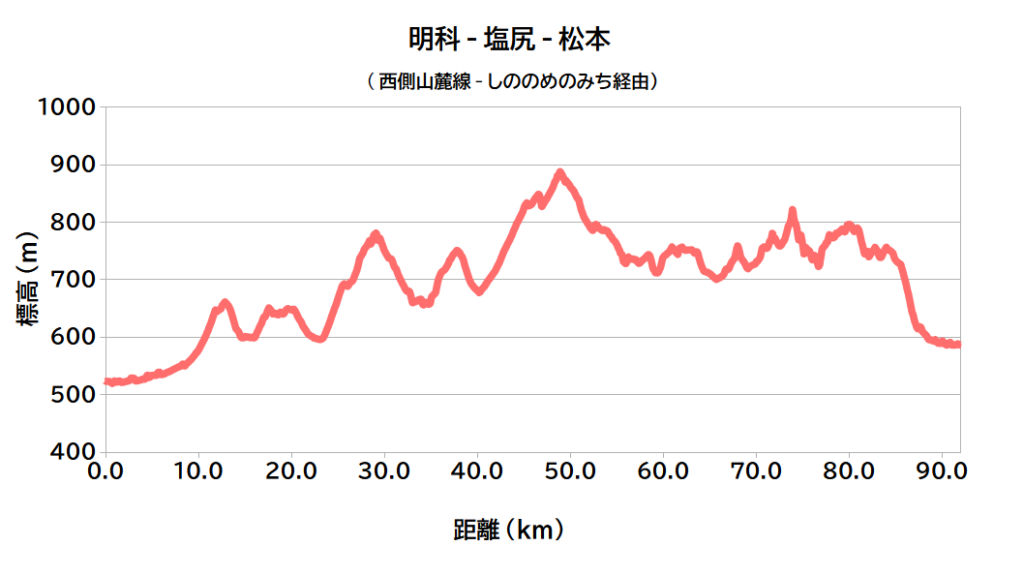

その後、みどり湖周辺を経て松本盆地の東縁の道路を北上していきます。

道路はいくつかの路線に分かれていますが走行する分には一本道で、通称”しののめのみち”という名前がついています。

単に走行する分にはなかなか良い道路に感じましたが、割と交通量が多く少々緊張するルートでした。こちらも西縁の道路と同様にアップダウンが連続し、最終的には長めの下りを経て松本市街に至るという道路です。

松本市街に出てから駅までは距離にして正味3kmほどでしたが、信号の多さと混雑でかなり時間を取られました。長野に戻る分には松本を帰着点にすると何かと便利ではあるのですが、意外と塩尻をはじめとする松本以南の駅の方が輪行向きなのかもしれません。

ほとんど初見の道でとても楽しめましたが、全長90km少々に対して獲得標高が1,100m近くあり、想像以上に登りの多いルートでした。