先日エントリに書いた長野市道飯森新橋線の途中にあるトンネルです。

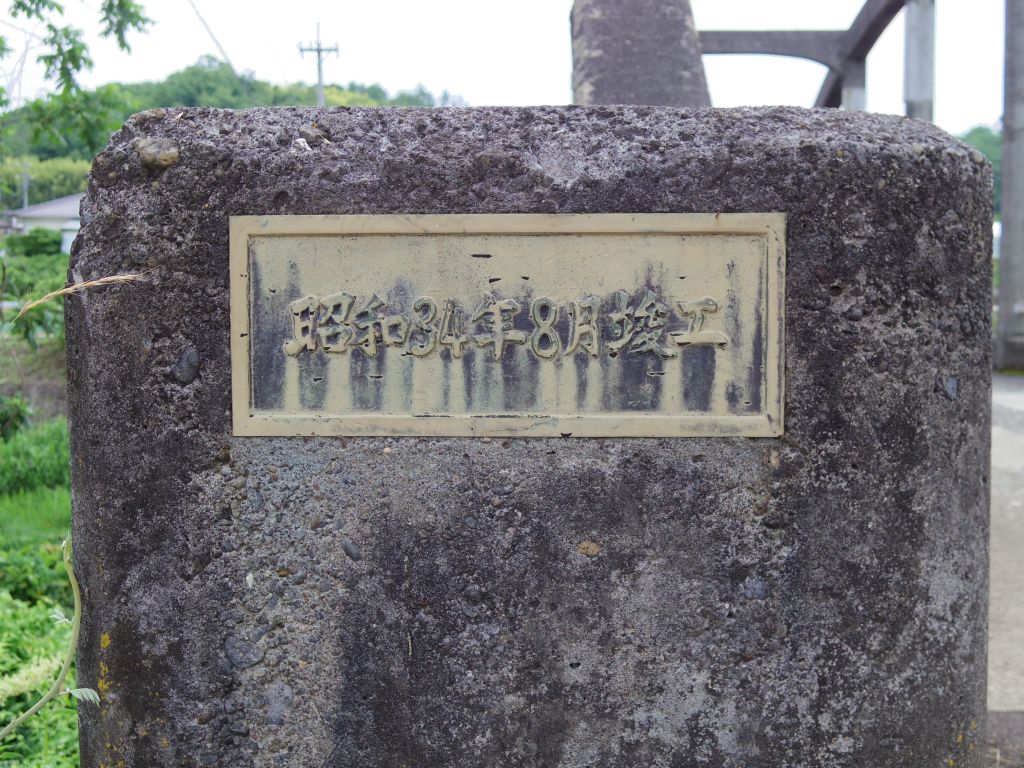

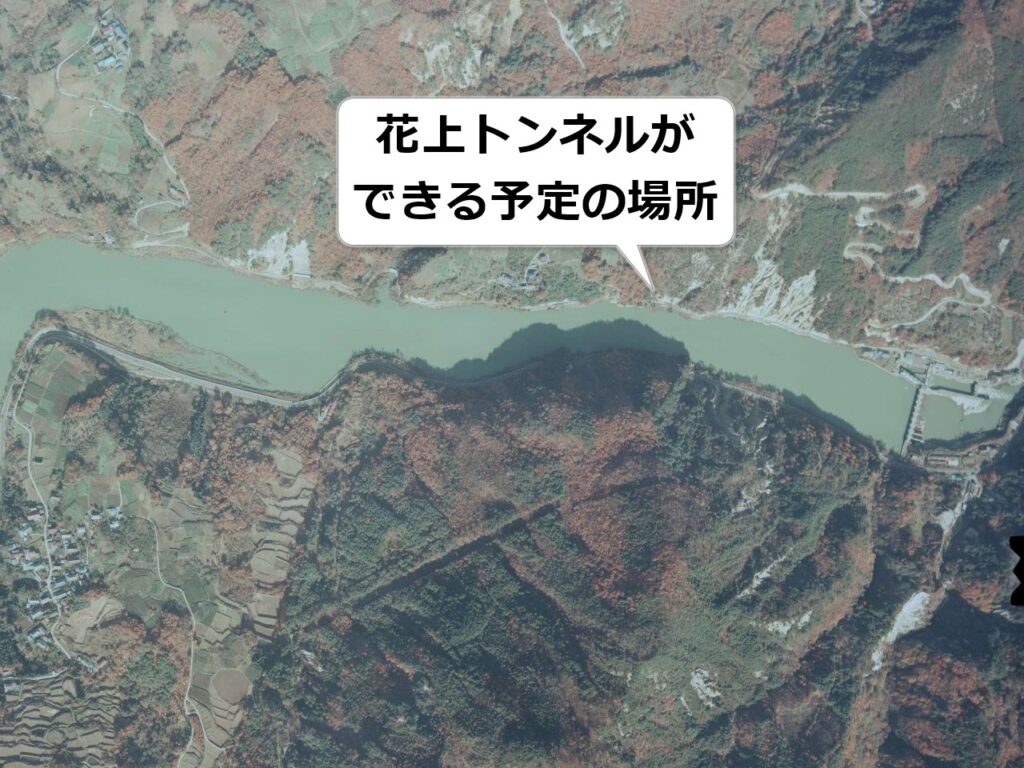

竣工1984年ということで、竣工以前の状況を国土地理院のサイトで1975年の空中写真を入手して見てみました。

[国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスを基にheboDJ.netが作成]

確かに1975年時点ではトンネルは存在せず、道路は川に沿っているように見えます。トンネルのちょっと右側には土砂崩れのような痕跡がありますが、これは2024年時点でも同じように崩壊しています。ただし、現在では道路に面した部分だけ擁壁でガードされています。

山のかげになってしまっていて分かりにくいですが1975年時点では犬戻トンネルもなく、国道19号も川に沿うような線形になっています。犬戻トンネルができるのは1994年のことです。