大望峠付近の長野県道36号が集中豪雨による法面の崩落で通行止めになってしまったそうです。

この区間が通行止めになると戸隠-鬼無里間の行き来ができないと思うので、生活や観光に影響がありそうに思えます。

県道36号は少しずつ改修が進んで走りやすくなってきていますが、沿線環境の厳しさを改めて感じる災害です。

大望峠付近の長野県道36号が集中豪雨による法面の崩落で通行止めになってしまったそうです。

この区間が通行止めになると戸隠-鬼無里間の行き来ができないと思うので、生活や観光に影響がありそうに思えます。

県道36号は少しずつ改修が進んで走りやすくなってきていますが、沿線環境の厳しさを改めて感じる災害です。

長野南バイパスと通称されている国道19号バイパスを走っていると、いつも立派な陸橋が目に入るので気になっていました。目立つ存在なので周辺を見てみました。

この陸橋は本宿跨道橋という名前の陸橋です。竣工は1997年11月ということですから、長野オリンピックの直前に完成したようです。

長野南バイパスの暫定供用開始も1997年だったそうですから、それにあわせてのことだと思います。

珍しいのは立派な陸橋がある一方で接続している道路は普通車1台分くらいの狭い道路であるという点です。今後拡幅されるような感じでもありませんし、変わった印象を受けます。

長野南バイパスはここのほかにもアンダーパスで立体交差処理されている交差点もたくさんあるので、整備に当たっては極力平面交差が生じないような取り組みがされていたのかもしれません。

長野市街から戸隠方面に向かうルートである長野県道453号を走ってみました。私は戸隠方面に向かう場合は県道76号で宝光社付近まで登っていくか、県道506号で浅川沿いに山を登ってしまい、そこからいわゆるバードラインで戸隠方面を目指すルートを採用することが多いです。

今回ご紹介する県道453号は県道76号ルートの途中、芋井という地区から分岐して大座法師池付近まで一気に登るというルートになっています。

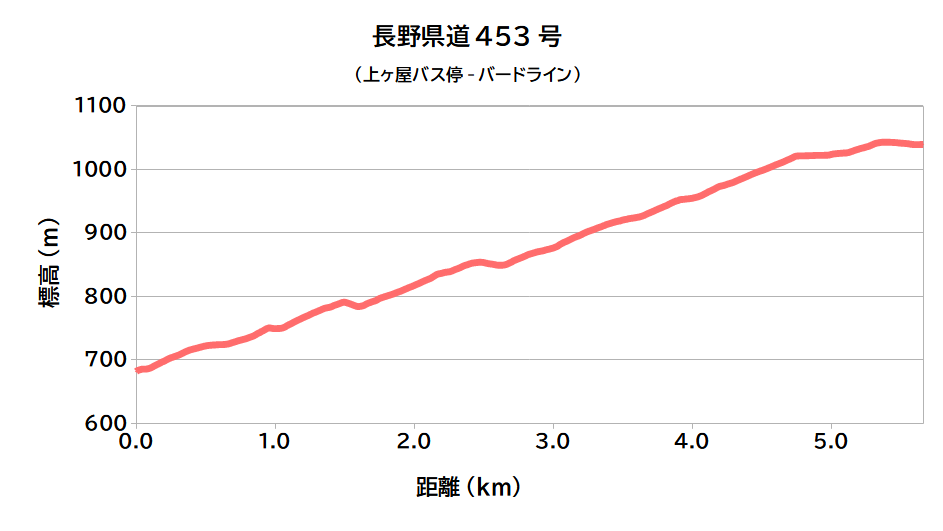

GPSデータと標高差グラフはこんな感じです。GPSの実測値で距離5.66km、標高差357mでした。平均すると6%少々というところです。

県道76号と分岐する上ヶ屋バス停です。

芋井地区の紹介絵地図があります。

登り口の写真です。

平均6%少々というところではあるのですが、走ってみた感じでは序盤-中盤の勾配は8%近くあるようでした。登っていくと軍足(ぐんだり)池という池の横を通り、そこから先は林道風の林間の道になります。この後半に当たる林間の道は比較的勾配が緩やかで、涼しいのもあって楽しく登れる感じでした。埼玉県の飯能にある山伏峠の頂上付近を思い出させる道路でした。

登り切るとバードラインこと県道506号に合流します。写真左側が戸隠方面となります。

序盤がまあまあ厳しいのでトータルでは県道76号の方が戸隠へのアクセス路線としては好きですが、単純に速やかにバードラインに出たいというルート設計をする場面もあると思います。そういう時には最適と思われるルートです。中盤以降は路面もしっかりしており、その点も良ポイントでした。

地図を見ていたら上越方面に気になる道路があったので様子を見に行ってきました。くびきのパノラマ街道という名称で、正式な名称は広域農道清里板倉新井線という名称だそうです。

経路は妙高市大濁から上越市清里区までの区間で、全長19kmほどあります。今回は途中の板倉区付近を少しだけ走行してみました。

ルートを通して標高は300-400mで高いところを走るわけではないですが、丘陵地帯を縫っていくので短い急なアップダウンが多くなっています。

全体的に交通量は少なく、時々日本海方面の展望が開ける箇所があるので風景も楽しめます。雪国固有の現象として全体的に路面が荒れ気味で、走っていると振動で疲労してくるのが少々難です。

上越市東部の丘陵地帯は地図で見る限り自転車で走ると楽しそうな道路が多く、前から興味のある一帯です。輪行併用であればかなり広範囲に探検できそうな気がします。

飯山線沿いの道路を自転車で走っていたところ、かなり古そうな橋があったので気になって写真を撮りました。

場所は飯山線の上今井駅近く、西迎寺というお寺の前です。5mあるかないかくらいの長さの橋が架かっています。

大正14年は1925年なので、竣工して97年という非常に古い橋であることが分かります。あまり車の通らない道路なので長くもったのかもしれません。もう一つ興味深い内容としてこの道路の路線名に関する情報がこの橋に残っていました。

どうもこの道路は当時国道10号の指定を受けていたようです。まず国道の番号が今と全く違いますが、大正年間は軍事目的で国道の整理が行われていたようです。恐らく当時の国道10号は現在の国道117号を含んでいたのではないかと思います。

現在の国道117号はこの道路よりも山側を通っていますが、1925年当時は今の飯山線に沿うような感じでより千曲川に近いルートを通っていたのではないかと思います。

今回偶然気づきましたが、他にも注意してみていくと古い道路の痕跡を発見できるかもしれません。こういった小さな構造物にも注目していきたいものです。

長らく通行止めだった国道19号犬戻トンネルの対岸を通る長野市道飯森新橋線が通行可能になっていました。

こちらの道路は2021年7月の国道19号の通行止めと時を同じくして通行止めになり、長らくそのままの状態でした。先日通りがかったところ、信号機による片側交互通行で通行可能となっていました。

地盤の変動は常時無人で観測されているらしく、変動量が一定以上になった場合通行止めになります。

この道路は狭いので4輪の自動車だと使い勝手はイマイチだと思いますが、自転車の場合は犬戻トンネルを通らずに小市洞門から飯森交差点まで移動できるので便利です。このまま大きな変動なく工事が完了し、通常通り通れるようになることを期待したいです。

国道117号で長野市方面から飯山市方面に向かうと飯山線の替佐駅付近から道路は山側に向かい、豊田飯山インターチェンジを経て飯山市街に至ります。替佐静間バイパスという高規格な道路です。

このバイパス路線が開通する以前のこの区間は千曲川沿いのルートだったようです。

現在も道路は通行可能ですが、土砂災害などに強くないらしく頻繁に通行止めになっています。ここ最近通行止めでしたが先日通りかかったら通行可能な状態になっていました。

あまり交通量がないのと、千曲川の川面が至近距離で見られるのが良いポイントです。部分的に飯山線と並行しているのでタイミングが合えば飯山線との遭遇も楽しめます。

国道117号バイパスは一旦登って飯山市街に下る道になるので、こちらの旧道は何としても登り坂を回避したいという方にオススメできる道路です。