今回のメンテナンスでスプロケットについても交換をしてもらいました。直ちに交換が必要なほど痛んでいたわけではないですが、ホイールもリアディレイラーもチェーンリングも交換になるので、この機会に合わせて交換したものです。

歯数構成の変更

以前使っていたシマノのCS-R7000(11-32T)を継続しようと思っていたのですが、自転車屋さんからおすすめされたので標題の11-34Tという歯数構成のものにしました。同じ105シリーズのコンポーネントだとは思うのですが、なぜかこの歯数構成のものだけ型番が異なるという変わった製品です。自転車屋さんも「何でかは分からない」と言っていました。

歯数の比較

最大歯数が34Tというロードバイクにしてはかなり大きなものなのですが、私の自転車の構成ではチェーンリングが38T固定ということも相まって、かなり軽めのギアが豊富に装備されるという形になります。

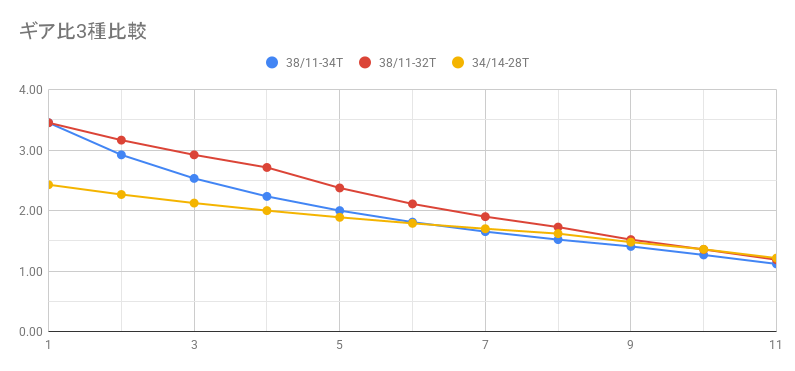

ギア比はこのようになります。

| ギア段数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| ギア歯数 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 |

| ギア比 | 3.455 | 2.923 | 2.533 | 2.235 | 2.000 | 1.810 | 1.652 | 1.520 | 1.407 | 1.267 | 1.118 |

歯数が2Tずつ変わる区間が広いので、特に6-10段目においてはギア比が細かく変わっていくようになっています。直近で使っていた11-32Tは8-10段目が3Tずつ変わるようになっていたのでちょっとした変化です。

最終段の34Tは非常用の保険のようなものですが、10段目の30Tを実用上の最終段と見なすと1.267となり、これでもかなり心強い軽さです。

また、過去使っていたギア比と比較してみるとこのようになります。

青いラインが現行の構成、赤のラインが直前の構成、黄色のラインはオニキス時代のインナーギア+CS-6600ジュニアカセットの歯数グラフです。

こうしてみると、5段目までは変化が急ですが11段目まで一定の間隔でギアが軽くなるようになっていることが分かります。

使ってみての感想

平坦路

11-34Tを選ぶ時にちょっと悩んだのが平坦路で使うギアの選択肢がかなり狭くなることでした。従来は状況に応じて選べる感じでしたが、今回は軽めのギアの枚数が多いので平地で使いにくくなるのではないかと心配していました。

しかし、実際には長野県内を走行する分には平坦路と言ってもだいたい多少の勾配があるところが多く、完全な平坦路が長距離続くというシーン自体が少ないことに改めて気がつきました。

また、90rpmでクランクを回したとすると5段目で23.7km/h、4段目で26.5km/h、3段目で30.1km/hとなるので、少なくとも競技者でない私には十分に感じました。今のところは4段目が常用、ストップ&ゴーが多い場合は5段目、ある程度距離のある平坦路なら3段目も選択という感じでうまくやりくりできています。

登り坂

登り坂ではホイールが変更されたことによって「このくらいの坂ならこのギア比」という感覚がずいぶん変わってしまいました。正直まだこのあたりが完全に固まっておらず、あれこれ試しているところです。

そんな中で現時点での感想をまとめておくと、「無理せず軽いギアを選択できるようになって便利になった」という印象を受けました。ギア比2未満のギアが最終段も含めると6枚あるので、一番脚が回るギアを選んで回転数重視で走るという方法が採用しやすくなりました。このあたりはギアの選択と乗り方の再構築も含めて検証を進めていきたいところです。私自身が脚力のあるタイプではないので、いい方向への変化だとは思っています。

まとめ

最初は搭載を少々迷ったのですが、それほどデメリットを感じることもなく便利に使えています。単に全体的なギア比が軽めになるというだけでなく、登坂用のギアの選択肢が増えたという点が非常にメリットだと感じます。前述の通り以前より回転数を重視して走れるようになっているはずなので、身体に対する負荷軽減という点でも効果を期待したいところです。