貴生川駅へ

2日目は滋賀県の瀬田駅からJRの東海道線(琵琶湖線)、草津線と乗り継いで貴生川駅に向かいます。

早朝の東海道線はひっきりなしに貨物列車が走っています。

貴生川駅で信楽高原鉄道に乗り換えて信楽駅方面に向かいます。

信楽高原鐵道

信楽高原鐵道は貴生川駅と信楽駅を結んでいる全長15kmくらいの路線です。元々JRの路線でしたが現在は第三セクターの路線として運行されています。

駅間の構成が独特で、貴生川駅の次の駅である紫香楽宮跡駅までの区間が全線の半分程度の距離を占めており、終点の信楽駅までの各駅についてはは駅間が短めに設定されています。

列車が貴生川駅を出ると大きく右にカーブし、築堤の上を走って行きます。まもなくすると突然線路が山の中に向かって急な上り勾配で立ち上がってきます。勾配が急になるところが直線区間なので、前方を見ていると滑り台を逆向きに上っていくかのような見た目に見えます。

その後、どんどん標高を上げながら山の中を縫うように走行した後に今度は長い下り区間に入ります。下りきったところで紫香楽宮跡駅に到着となります。急な登り区間もさることながら頂上を過ぎてからの下り区間も相応に長く、なかなか他にない乗車体験になりました。

玉桂寺前駅

終点の信楽駅までは乗車せずに、1つ前の玉桂寺前駅で降りました。

この駅付近に見てみたい橋りょうがあったので、駅付近の吊り橋を使って駅前を流れている大戸川の対岸へ移動します。

吊り橋は歩行者専用ということもあって柔らかめの構造で、歩くだけで橋がびよんびよんと振動します。高いところが苦手な方にはしんどそうな吊り橋です。

大戸川の右岸側をしばらく歩いていると目的の第一大戸川橋りょうに到着します。

第一大戸川橋りょう

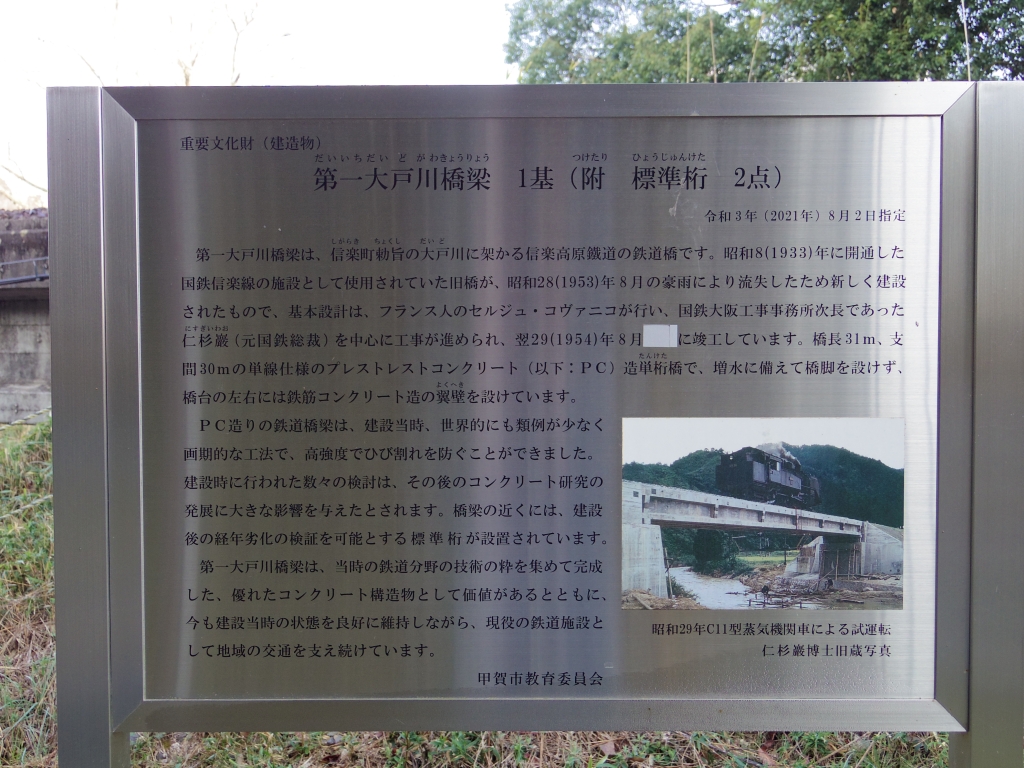

この橋は短いコンクリート製の橋に見えますが、これは世界でもかなり早い段階で実用に供されたプレストレストコンクリート製の鉄道橋だということです。

プレストレストコンクリートというのはコンクリートの橋に事前に引張り力を加えた状態の鉄筋を埋め込んだもののことです。事前に力をかけた状態の鉄筋を使用するのでpre stressed(プレストレスト)と呼ばれています。

コンクリートは圧縮力には強い一方で引張り力に弱いという特徴があります。プレストレストコンクリートは事前に引っ張った状態の鉄筋を埋め込むことで、完成時にはコンクリート全体に自分自身が収縮するような力が加わり、引っ張る方向の負荷に対して単なる鉄筋を埋め込む以上の強度を発揮できるというものだそうです。

この橋りょうはプレストレストコンクリートを採用することで橋脚を省略することができ、大戸川の増水が起きても橋が流出するようなことがなくなったそうです。

完成は1954年で、当時としては先進的な技術が採用されている関係で橋りょうと同じコンクリート材がサンプルとして橋りょうの周辺に設置され、後年に劣化が進んでいないかなどの検査が行われたということです。2025年現在も問題なく機能を発揮し続けているという偉大な土木構造物です。

信楽駅へ

玉桂寺前駅から信楽駅まではそれほど距離があるわけではないので、散歩がてら信楽の町を見学しつつ信楽駅へ向かいました。

信楽の町は焼き物の町で、町の中は焼き物の工房や販売店が林立しています。有名な信楽焼のタヌキも至る所に置いてあります。店舗の敷地には無数に置いてあることもあり、なかなか壮観です。

信楽駅に到着しました。駅前には巨大な信楽焼のタヌキが設置されています。

信楽高原鐵道の本社社屋は信楽駅の駅舎と一体となっています。

信楽高原鐵道はここで終点となりますが、延伸して京田辺駅までを鉄道で結ぶびわこ京阪奈線という構想があるそうです。

信楽駅の駅舎の中には信楽が舞台となったNHKドラマ”スカーレット”のセットや、 1991年に発生した信楽高原鐵道列車衝突事故の関連物を展示している博物館のような施設もあります。こういった事故の関連物を一般に展示しているのはあまり例を見ないような気がします。事故の当該車両に取り付けられていたという破損したヘッドマークや部品などが展示されているので、貴重なものだと思います。