メンテナンスに出していた自転車が戻ってきました。

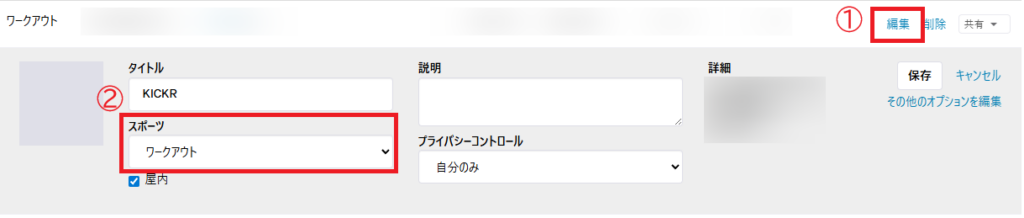

昨年9月ごろにホイールをはじめ駆動系を換装し、その後ペダルが原因不明の脱落をするというトラブルがあり念のためにペダルも交換になりました。そんなわけで今回は秋ごろに交換しなかった消耗品類を交換して調整したのみとなっています。

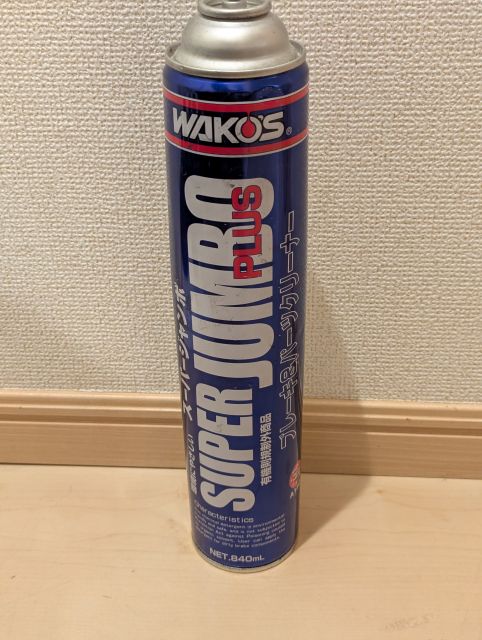

見た目はそんなに変わっていません。昨年KMCのX11-ELというシリーズの金色のチェーンを使っていたのですが、結構気に入ったので今年は黒いチェーンを選択してみました。

色が黒というだけなのですが見た目のちょっとしたおもしろ要素として入れています。KMCのチェーンはシマノの純正部品に比べて高額ですが、年間使っていても性能の低下が緩やかな印象でした。変速も当然シマノ製の方が滑らかなのですが、KMCはKMCで独特のメカニカルな感触が気に入ったので今年も継続して採用となりました。

そろそろ長野県内も屋外を走れそうな気候になりつつあるので、試してみるのが楽しみです。