J Sportsのサイクルロードレース中継を見ていると坂の勾配が1km毎に表示された断面図が表示されることがあります。

ああいったものを作れないかと思い、Pythonとbokeh.plotの組み合わせで試行錯誤をしてみています。

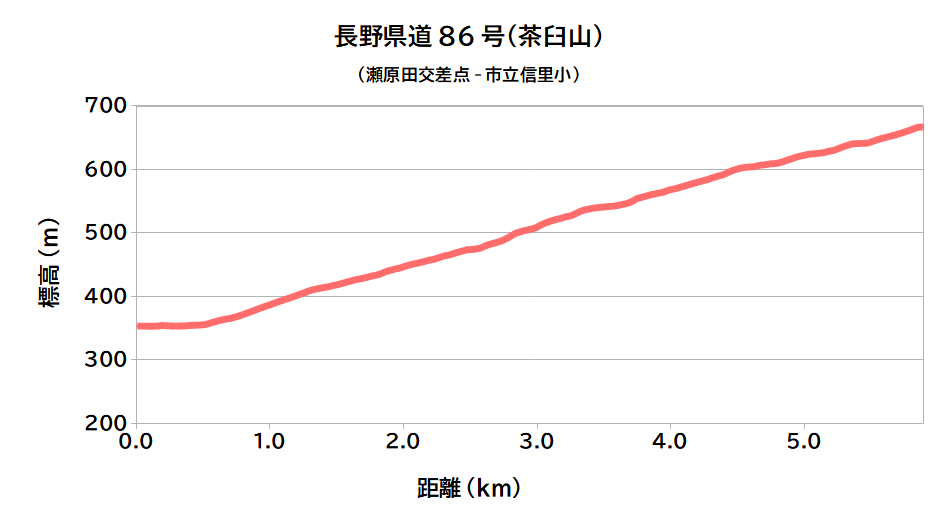

現状ブログエントリなどで使っている断面図はGPSデータを散布図としてプロットし、線のように見せています。

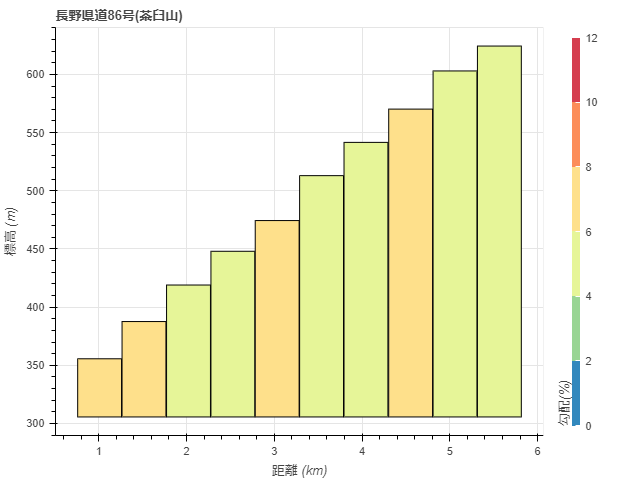

勾配別の標高グラフはGPSデータを一定距離毎に積算して、前のポイントとの差異を取って勾配を出すことにしました。グラフの表現方法は棒グラフにしてみました。

サンプルとして使用しているのは茶臼山のデータです。500m毎でデータを区切り、区間の平均勾配を出しています。おおよそやりたいことは実現できたので、もう少し見た目を手直しして、コードをきれいにしたら改めてエントリにまとめてみたいと思っています。