地附山の土砂災害

毎年7月になると長野県北部では1985年に発生した地附山土砂災害のニュースが報道されています。地附山は長野市中心部から北方向にちょっと離れた場所にあります。地理的には善光寺の裏の山くらいのイメージです。

この山では1985年に大規模な土砂災害が発生して、山の麓にあった老人ホームでは死者が出るなど、非常に大きな被害が発生したそうです。

災害前、地附山の山腹には戸隠バードラインという長野県が建設した有料道路があったそうです。飯綱高原や戸隠方面への短絡路として活用されていたそうですが、この道路の建設と建設後の管理不備が土砂災害の原因になったということです。

結局、災害後も戸隠バードラインは再建されることなく、土砂災害の跡地は防災メモリアル公園という砂防について学べる公園になっています。

1976年

1976年

2010年

2010年

[国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスを基に作成]

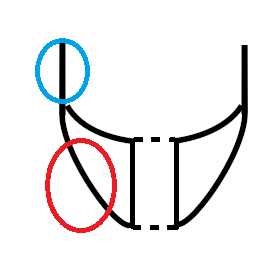

上の2枚の空中写真は1976年と2010年時点で地附山のほとんど同じ箇所を撮影したものです。1976年のものはつづら折りに下から左上方向に道路が延びているのが分かります。右は道路の痕跡のようなものは見えますが、跡地が公園になっているので道路は確認できません。

戸隠バードラインのその後

道路の方はというと自動車の場合は通称”七曲がり”という難所を含む古道の戸隠道を利用するか、または長野オリンピックに合わせて整備された県道506号(浅川ループライン)を利用するのがポピュラーです。

地附山部分の戸隠バードラインは不通になっていますが、地附山の頂上付近以降の区間については県が無料開放し、前述の戸隠道と接続する形で今でも利用されています。今でも通称はバードラインと呼ばれており、地元の方にも”バードライン経由で戸隠に行った”などと言えば通じます。

今回はこの戸隠バードラインの無料開放区間の終わりを訪問してみました。

戸隠バードラインの寸断地点

右が長野市街方面です。

右が長野市街方面です。

左が地附山方面です。(行き止まりになります)

左が地附山方面です。(行き止まりになります)

こちらが戸隠バードラインが昔の戸隠道方面に分岐する地点です。この写真の位置から右折すると問題の七曲がりという難所を経て善光寺の付近に降りることができます。

旧バードラインの区間を進んでいくとゲートが見えてきます。徒歩でトレッキングコースとしての利用は可能らしいのですが、自転車含めて車両の通行は禁止されています。

このゲートのところから右折すると長野市営の斎場があります。また、大峰城というお城の跡があるということです。

蝶の博物館の古い看板があります。帰ってきてから調べて判明したのですが、どうも大峰城趾の復元天守閣の内部が蝶の博物館として利用されていたようです。建物自体は現存するそうですが、現在は営業しておらず中に入ることはできないらしいです。

元有料道路とは言っても開通は1964年のことなので、2025年の基準からすると道路は少々手狭に感じます。