先日千曲川サイクリングロードの工事に関するエントリを書きましたが、道の駅上田付近まで走行できる機会があったので各地点の状況を確認してきました。

篠ノ井橋-平久保橋(聖川)間

工期が2021年2月1日だったように記憶していましたが、2021年3月31日まででした。もうしばらく通行止めが続く見込みです。

粟佐橋-千曲橋間

こちらは2021年2月25日まで工事中とのことです。

上田市下之条

堤防天端のみが通行止めという推測をしていましたが、予想通りの状況でした。

現地を見てみて、改めて自転車道指定されている道路はどうなっているのか疑問がわいてきました。

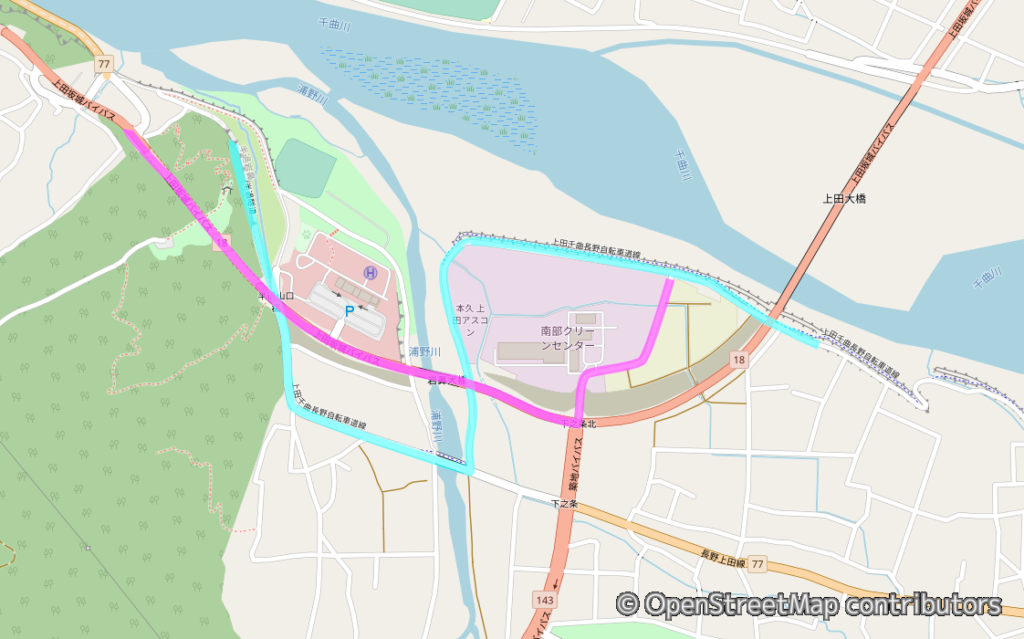

Youtubeにアップロードした動画にもあるとおり、私はいつも上田坂城バイパスの歩道をしばらく走った上で南部クリーンパーク(廃棄物処理場)の脇の道路で川沿いに復帰するのですが、どうも本来の自転車道は県道77号と重複しながら浦野川に至り、県道77号の橋りょう(対影橋)を渡ってから千曲川沿いに復帰するルートになっているのではないかと推測します。

そのほか改良ポイント

2020年の秋から2021年の春先にかけて、千曲建設事務所管内の区間についてはかなりの部分の舗装が打ち替えられ、走りやすくなっています。もはや走りにくいところの方が少ないくらいで、

- 女沢公園-昭和橋までの区間のごく一部

- コトブキ製薬本社前-大望橋まで

くらいのものでした。これらの残された区間についても路面のギャップが除草され、アスファルトを詰め込む応急処置が施されています。

以前にも増してオススメ度合いの高いルートになったと思います。