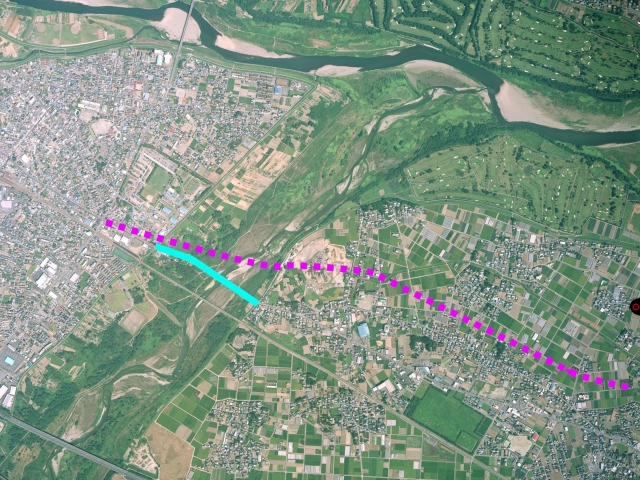

裾花川と犀川の間の山を越えて接続している道路はいくつかありますが、そのうち裾花大橋の右岸側と安茂里付近を結んでいる県道406号を走ってみました。

路線名は入山小市線となっており、全区間ということになると長野市大字入山(芋井付近)から安茂里までということになります。入山は県道76号沿いの山の中腹なので、入山から走る場合は下って登って下るといった構成になります。今回は裾花大橋からの調査です。

裾花大橋の右岸側です。

標識が出ています。標識に”入山小市線”と路線名が示されているのは珍しいように思います。裾花川沿いの国道も406号(こちらは国道)なので、誤って鬼無里や白馬方面に抜けたい人が迷い込まないようにの配慮なのかもしれません。

最初は平坦基調で始まりますが、すぐにつづら折れの急勾配の登りになります。裾花渓谷の風景もチラッと見えるのですが、すぐに林間の道になってしまうので眺望という所で言うと序盤はイマイチです。

登り切って県道401号との重複区間に差し掛かりました。県道401号は頼朝山トンネルを抜けた先の松島橋付近から分岐し、ここで県道406号と合流します。

ここで北アルプス方面の展望が開ける地点があります。調査日は偶然霧(雲?)が谷に立ちこめていたため、写真のように雲海の西山を見ることができました。

ここからは安茂里に向けての下りになるので一安心です。

途中、山中にゴルフ練習場が現れます。この周辺は白い崖が広がっているのが特徴的です。

調べてみたところによると、これは”白土”と呼ばれる目の細かい火山灰質の砂が固まったものだそうです。かつては砕いて研磨用途や田んぼの底に撒く防水用途など産業利用もされていたそうです。新幹線で東京から長野に向かう時に、長野駅手前で左手に見える白い崖も同様らしいです。

さらに下って小市西交差点でゴールとなります。

長野市街に近いながらかなり本格的な登りルートです。途中の眺望ポイントは結構オススメできます。運が良ければ北アルプスの銀嶺や雲海等々、レアな風景に出会えるかもしれません。