長野県の地場スーパー、ツルヤのPB商品です。

長野県はくるみの主要な産地の1つらしく、くるみを使ったお菓子などが有名です。この商品はくるみこそ海外産のものを使用していますが、信州新町の工場でたれに加工したという製品になっています。

たれは甘しょっぱく味付けがされており、単体でもつけだれとして利用できます。ドレッシング代わりに使ったり、めんつゆに混ぜてくるみそばにしてみたりとアレンジ幅は豊富です。

使い勝手のいい商品なので長野県のお土産にもいいと思います。

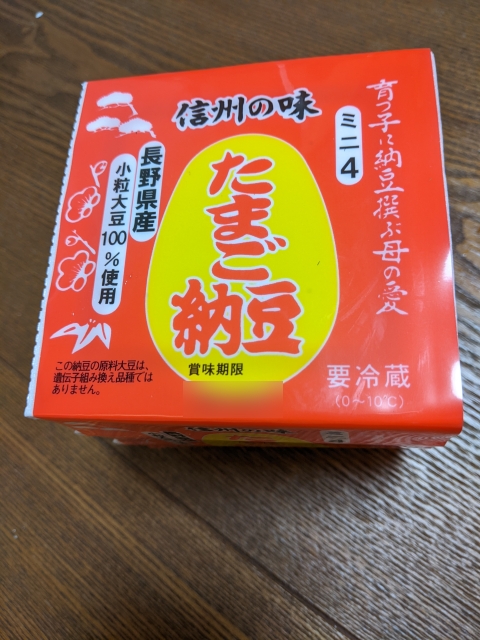

長野県のご当地納豆をまた見つけたので買ってきました。中野市の阿部納豆店による”たまご納豆”です。

商品名の”たまご”は”卵のような栄養豊富な食品であって欲しい”という願いをこめて付けられたものだそうで、製品自体に卵は使用されていません。

小粒で粘りが強く、練っているとかなり抵抗を感じます。

納豆には多くの場合たれとからしの袋が添付されていることが多いですが、この納豆は調味料の類いは添付されていません。それと引き換えなのか標準的な40gパックが4つセットになっているのでちょっとお買い得です。

調味料がないのは逆に考えれば毎回自由にカスタマイズして食べられるということでもあるので、こだわり派の方にオススメできます。

長野県産の味噌のご紹介です。

今回試してみたのは長野市妻科にある井上醸造さんの味噌です。妻科という地域は長野県庁のあたりです。

こちらの味噌は完全な手作り・天然醸造を貫いていることが特徴で、現代においてこの製法を続けているメーカーは非常に少ないそうです。

原料も大豆・米ともに100%長野県産と徹底しています。

味の方は塩気だけではなく、発酵食品らしい複雑な味が出ているように感じます。このあたりは自然のペースで発酵した味噌ならではのものかもしれません。味噌自体がおいしいのでご飯と味噌だけで満足できそうなくらいです。

とりあえずレギュラーメニューの豚汁に使ってみましたが、やはりおいしく仕上がりました。商品は他にもバリエーションがあるそうなので、今後試してみるのが楽しみです。

大望峠付近の長野県道36号が集中豪雨による法面の崩落で通行止めになってしまったそうです。

この区間が通行止めになると戸隠-鬼無里間の行き来ができないと思うので、生活や観光に影響がありそうに思えます。

県道36号は少しずつ改修が進んで走りやすくなってきていますが、沿線環境の厳しさを改めて感じる災害です。

暑いのもあるのでスーパーでそばの乾麺を買ってきてもりそばを食べることにしました。

おなじみ戸隠のおびなたが製造しているその名も”戸隠そば”です。そばと小麦粉の割合は明記されていませんが、成分表示ではそばが先頭なのでそばの割合が半分以上と思われます。

ゆでるとこのような感じで、ちょっと太めであまり角が鋭くない見た目です。パッケージにもある通り麺の表面がざらざらした感じになっていて、つゆが絡みやすいということです。

実にスタンダードな感じの乾そばで、スーパーで買える乾そばのベンチマーク的商品と言えるのではないかと思います。そこまで高額な商品ではないにもかかわらず、原料のそば粉は長野県産、小麦粉も国産とこだわった原料が使われているのもありがたいポイントです。

信州新町にある”レストランむさしや”のジンギスカンがパック詰めにされたものです。県内のスーパー等で容易に入手できます。

信州新町はジンギスカンが名物として知られており、中でもこのむさしやは人気店として有名です。人気店の味が自宅でも味わえる商品となっています。

ラム肉なので豚肉や鶏肉より割高ではありますが、それでも有名店の味ということで人気を博しているようです。長野県では自宅分の野菜を自給自足している世帯も多いので、自前の野菜+ジンギスカンパックの組み合わせがポピュラーだと聞きました。肉も柔らかくしっかり味が付いていて優秀な商品だと思います。

2022/8/5から県立長野図書館で電子書籍の閲覧サービスが始まるそうです。

[県立長野図書館]

紀伊國屋書店の学術電子図書館サービスを利用した仕組みになっており、学術書や専門書を中心とした閲覧ができるようです。

サービスインはもうちょっと先ですが、県立図書館ということで地域の情報の閲覧に関してはかなり期待ができそうです。利用には登録が必要とのことなので、登録して待ってみたいと思っています。

いつも小川村の小川神社付近を通る時に”戸隠神社信仰遺跡”という史跡の看板を見かけるので気になっていました。具体的にどういう史跡なのか興味があったので自転車で訪問してみました。

場所は小川神社付近から延びる林道沿いにあります。道自体はそれほど悪い道ではないですが、途中から勾配が平均して8%以上になってくるので大変です。小川神社前の登り口からおおよそ2.8kmで最も主要な史跡と思われる奥の院に到着します。

この遺跡は戦国時代に上杉氏と武田氏の争いが激化した際、戦火が戸隠一帯に及ぶことを恐れた人々が戸隠神社や関連施設を近隣の山に奉遷したものなんだそうです。戦いが終結した後に戸隠神社は元の戸隠山に戻ったということです。

戦火を逃れるに当たって戸隠神社と関連施設を完全再現して近隣地域に一時避難したという点が特徴的に感じます。