先日の長野電鉄河東線跡散歩の際にイオン須坂店に立ち寄りました。イオン須坂店は須坂駅前にある2階建てのイオンです。

いわゆるショッピングモールではなく、伝統的な総合スーパーマーケットの形式です。1階で食料品、2階で生活雑貨や衣料品を販売しています。

特徴的な要素として、イオン須坂店ではお買い物額の10%分の長野電鉄の切符がもらえます。3,000円くらい買い物をすれば3駅程度移動できます。

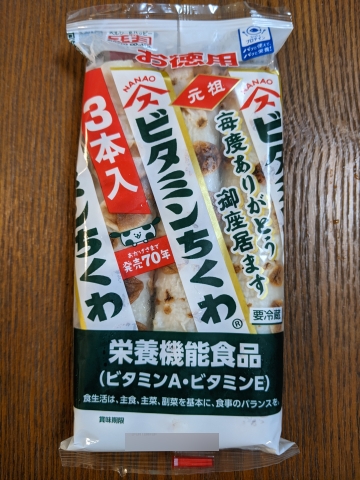

せっかくのイオンなので好物のライトミールブロックを大量に買いました。しばらく自転車ツーリングのおやつタイムが楽しみです。