自転車に乗っていると道路の案内標識をたくさん見かけるので、時々変わった配置やバランスのものがあると気になってしまいます。

最近発見したのはこれです。

長野市篠ノ井小松原の県道381号と県道383号の交差点です。こういう標識の場合は矢印からはみ出る形で県道の六角形が重なって表示されることが大半だと思うのですが、なぜかこの標識は矢印に六角形が収まっているというバランスになっています。

地名の表記を優先した結果矢印が短くなり、県道の表示を大きくする余地がなくなってしまったのかもしれません。

先日上田市にある信州国際音楽村を訪問しました。この施設のある山を貫通するように県道187号という道路が通っています。幹線道路という感じの線形ではないものの、なぜ県道指定されているのか気になったので実際に通行してみました。

通った区間はこんな感じです。上田市の上田原と長瀬を隔てている山の上を通ります。

今回は長瀬側(東側)から通ってみました。山の上を通る関係上ちょっとした峠になります。標高差は約170m、距離にして3.8kmというところなので平均4-5%というところです。実際に走行してみると頂上付近に断続的に急勾配区間があり、数字ほど楽な感じはありません。

頂上には須川湖という湖があります。

また頂上付近は比較的平坦な土地が多く、住宅の他に農地としても利用されています。

道路は全体的に狭く、全体の1/3くらいは林道並みの規格という感じでした。その割には交通量が多く、思っていた雰囲気と結構違いました。県道指定されているのでカーナビが案内する場合があるのかもしれません。

最大の問題は路面状況で、至る所が荒れ気味です。単純に走行感が気持ち良くないというレベルではなく、走行に危険があるような箇所も数多くあります。

路肩側が沈み込んでいる場所も多いので少々心配です。

通っているところは面白い路線なのですが、さすがに路面状況が悪すぎるのであえて通行する理由はない路線だと思います。同じようなルートであれば南側の県道82号か、千曲川左岸側を通る新しい道路が便利だと思います。

国道19号篠ノ井小松原の土砂崩れは復旧作業中で、このエントリを書いている2021年8月9日時点では6:00-21:00の間のみ片側交互で通行可能となっています。

元の交通量の多い道路で片側交互通行となっているので、通行可能時間帯には常時渋滞が発生している状況です。渋滞を避けるべく、笹平トンネルよりも長野駅寄りのう回路である七二会支所-小田切経由と茶臼山経由のルートを比べてみました。

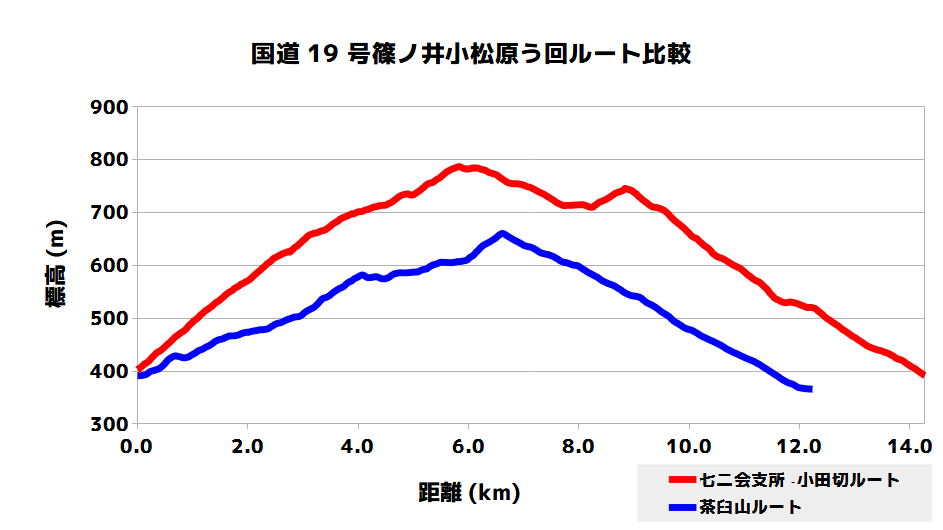

実際の走行で得られたGPSデータをグラフ化するとこのような感じになります。

標高差・勾配・距離いずれの値においても茶臼山ルートの方が有利なことが分かります。七二会支所-小田切ルートの強いポイントとしては交通量が少ないことと、う回して出る先が小市西交差点なので長野駅方面へのアクセスを考えると有利です。

それぞれ走ってみましたが、余力があるようだったら七二会支所-小田切ルートの方が自転車向きのようには思いました。厳しいルートなのは間違いないのですが、交通量の少なさが心理的な負担の少なさにつながっています。

七二会支所-小田切ルートはルートの大半が南向き斜面なので、真夏は走行中のオーバーヒートに注意する必要があります。七二会支所前に商店があり、自販機で補給が可能なので適宜補給・冷却など工夫して走行すると良いと思います。

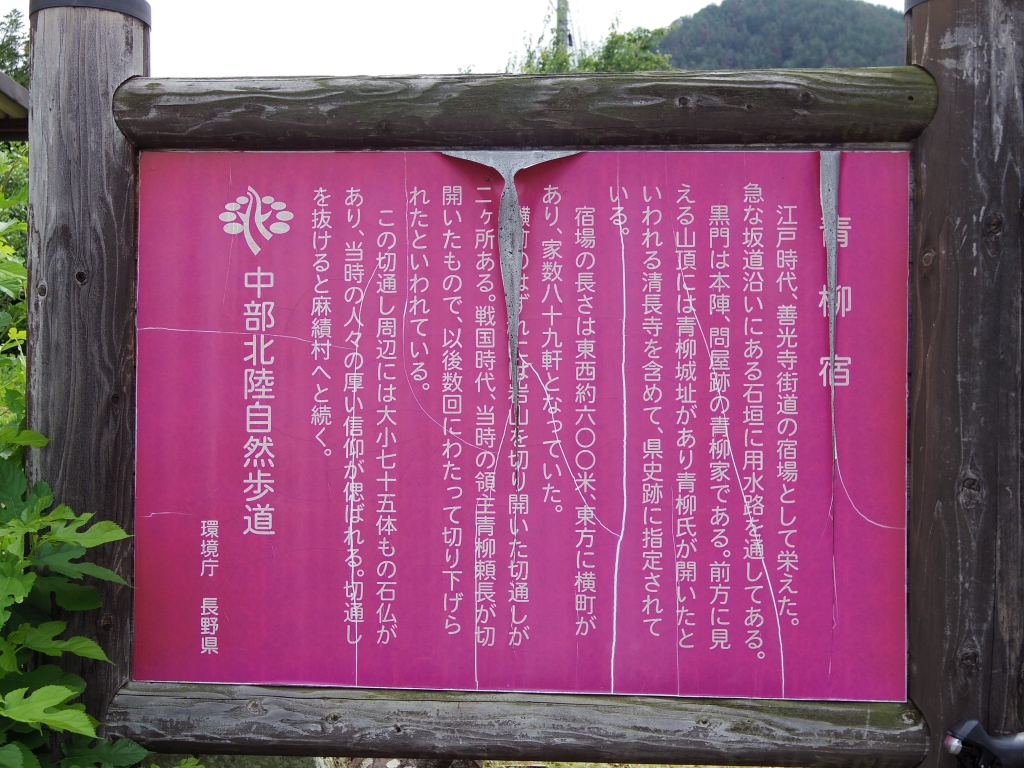

聖高原方面を探検していると、北国西街道(善光寺街道)の痕跡を色々と見つけることがあります。今回はその中でも筑北村にある青柳宿を訪問してみました。

北国西街道は現在の松本市から長野市に至る街道で、主に西国からの善光寺参拝のために利用されたそうです。いわゆる五街道ではありませんが、往来は活発だったと言われています。

青柳宿は会田宿(松本市会田)と麻績宿(麻績村麻)の間にある宿場です。位置をわかりやすく説明するなら、長野自動車道の筑北PA付近というとわかりやすいのではないかと思います。

現在の青柳宿の様子です。ご覧のようにかなり急な坂に沿って宿場町が広がっていたようです。

立派な本陣前です。

この宿場の面白いポイントとして、上の説明看板にもある通り宿場の出口の巨岩を人力で掘って作った切り通しがあることが挙げられます。

こちらが大きい方の大切り通しです。かなりの高さの岩が切り下げられています。

これだけの高さ・長さの岩を削るのはさぞ大変だったろうと思います。この切り通しの開通で街道の通行はかなり便利になったようです。

壁面をよく見ると”のみ”の痕跡らしきものも生々しく認められます。

こちらは先ほどの大切り通しに比べるとコンパクトですが、同様のものです。通称小切り通しと呼ばれています。

大切り通し・小切り通しを抜けると街道は麻績村方面に続いていきます。この先には最大の難所である猿ヶ馬場峠も控えているので、松本から歩いてくることを考えると相当過酷な旅程だったことが想像できます。

2019年の台風19号災害の影響で長らく通行止めになっていた千曲川サイクリングロードの篠ノ井橋-平久保橋間が通行できるようになっていたので写真を撮ってきました。

篠ノ井橋側は特に改良はされていませんが、通れるようになっています。

篠ノ井線の踏切を渡ったところから撮影した写真です。真新しい路面が始まっています。

軻良根古(からねこ)神社の横です。従来通り自転車歩行者道と車道が隣り合う構造になっています。

平久保橋の手前です。少々分かりにくいですが、自転車歩行者道と車道の間に縁石のような構造物が断続的にあります。表面が路面と全く一緒で存在を認識しづらいので、誤って乗り上げないよう注意が必要です。

路面の骨材もかなり密度の高いものが使われており、大変滑らかで走りやすくなっています。ありがたく通行させていただこうと思います。

7/6から通行止めになっていた国道19号の篠ノ井小松原付近ですが、7/14より6:00-21:00の間だけ片側交互通行で通行可能になったそうです。

VICSの情報を見ていると、混み合いながらも交通は流れている様子でした。本格的な復旧にはかなり時間を要しそうということらしいですが、とりあえずは一安心というところです。

2021/7/6から国道19号篠ノ井小松原の通行止めが続いています。う回路がどんな感じになるのか自転車で小川村方面から走って調べてみました。

県道31号を長野市街方面に走って行くと、道の駅おがわを過ぎた先で県道36号が右側に分岐します。長野国道事務所からは普通車向けう回路としてこの道が案内されています。

今回は県道86号でのう回をしてみたかったので引き続き長野市街方面に走って行きます。

特に念入りに道路情報の案内がされていると感じたのは笹平トンネル東交差点で、交差点に誘導員の方が配置されていました。

県道86号と分岐する村山交差点は、普段とは打って変わって右折する車が多く、長野市街へのメインう回ルートとして使われている様子でした。

犀川左岸に出られる飯森交差点では、交差点先の市道が通行止めである旨案内されていました。

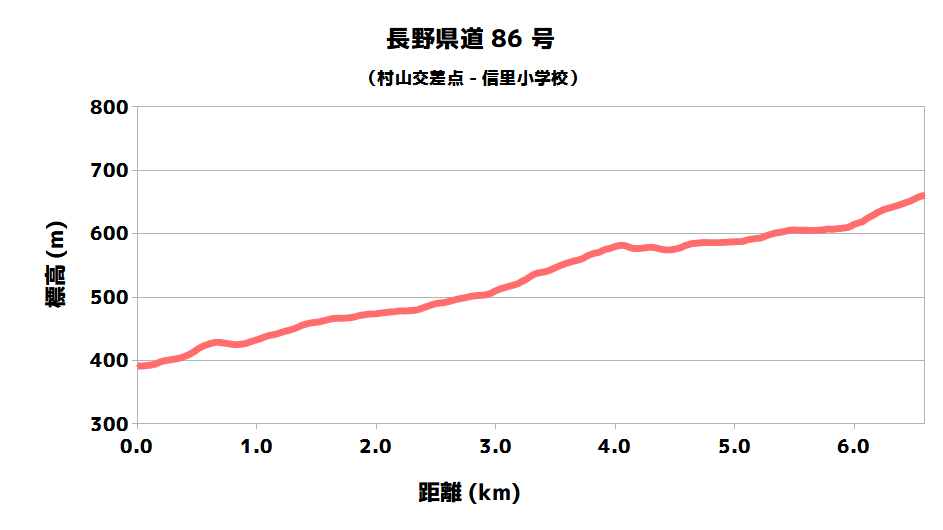

今回は村山交差点で右折し、茶臼山の動物園がない方の斜面を登って篠ノ井方面に抜けてみました。標高差グラフはこんな感じです。

距離にして約6.6km、標高差は約270mです。平均勾配にすると4%くらいになるのですが、実際には5-6%区間と2-3%区間が交互に出現する感じです。また、3.0km-4.0km区間と6.0km-6.6km区間は平均勾配が8%前後の急な区間となっています。

特に何も無い時であれば閑散とした道をのんびり登れて楽しい道路なのですが、さすがに平常時と比べると圧倒的に交通量が多く、少々きゅうくつな感じがしました。

また頂上付近の狭い区間では2ヶ所片側交互通行が行われているので、自転車が混ざると全体的な交通の流れが悪くなってしまうのがかなり難点に感じました。

上記の通り県道86号の茶臼山区間は平常時に比べてかなり交通量が増えてしまっているので、う回路とは言え自転車での走行は避けた方が無難に思いました。

県道70号の方も巨大な落石があって数時間通行止めになったとの情報がありましたし、長野市西部への行き来は難しい状況が続きそうな感じです。

2021/7/6に国道19号犬戻トンネルの松本方で土砂崩れが発生し、通行止めになっています。

水篠橋付近の災害に続いてまた国道19号での通行止めです。

今回通行止めになった犬戻トンネルは、長野市街から見て国道本線と長野南バイパスが合流した先になります。

この先で通称オリンピック道路と呼ばれる県道31号が分岐するので、信州新町-松本方面と大町・白馬方面への行き来に非常に大きな影響があります。

長野国道事務所からは、水篠橋の時同様県道70号を使ったう回路が案内されています。

今回は自転車の場合を想定して、小川村-大町・白馬方面のう回路を考えてみました。

ルートの名前を押すと地図上にルートが図示されます。

今回土砂災害のあった反対側にも狭いながら舗装路があります。ここを経由することでちょうど犬戻トンネル前後を回避して飯森交差点に出られるのですが、2021/7/6時点で今回の災害を受けてか、土砂災害の危険が高まっているということで通行止めになっています。そのためう回路としては使えません。

以前から地盤の変動が観測されている区間で、変動幅が一定以上になった場合自動的に通行止めになる道路だったので、念のための通行止め措置もやむ無しかなと思います。

稲荷山付近から県道70号で信更町を抜け、信州新町に出た後に県道36号で小川村に直接向かうルートです。長野国道事務所からは普通車向けルートとしてこちらが案内されています。峠越えが2回になってしまうことと、県道36号の登りが厳しく頂上付近が狭いのが難点です。

茶臼山を県道86号で登り、村山交差点で国道19号に合流するルートです。笹平トンネル東交差点から旧大町街道に入れます。

登りが1回で済むのですが、それでも標高差200m少々の山越えになるので大変です。茶臼山の斜面はつづら折りになっているので、自転車はともかく自動車だと運転も少々大変ではないかと思います。

県道70号→36号ルートと茶臼山ルートだったら、まだ茶臼山ルートの方が良いかなという気がします。あるいは県道31号ではなく、国道406号で鬼無里を経由して白馬方面に向かうのもありかもしれません。

夏場で白馬方面に出かけたいという需要も多い季節だと思いますが、このタイミングでこの災害はなかなかの痛手ではないかと思います。引き続き情報は集めておきたいと思います。