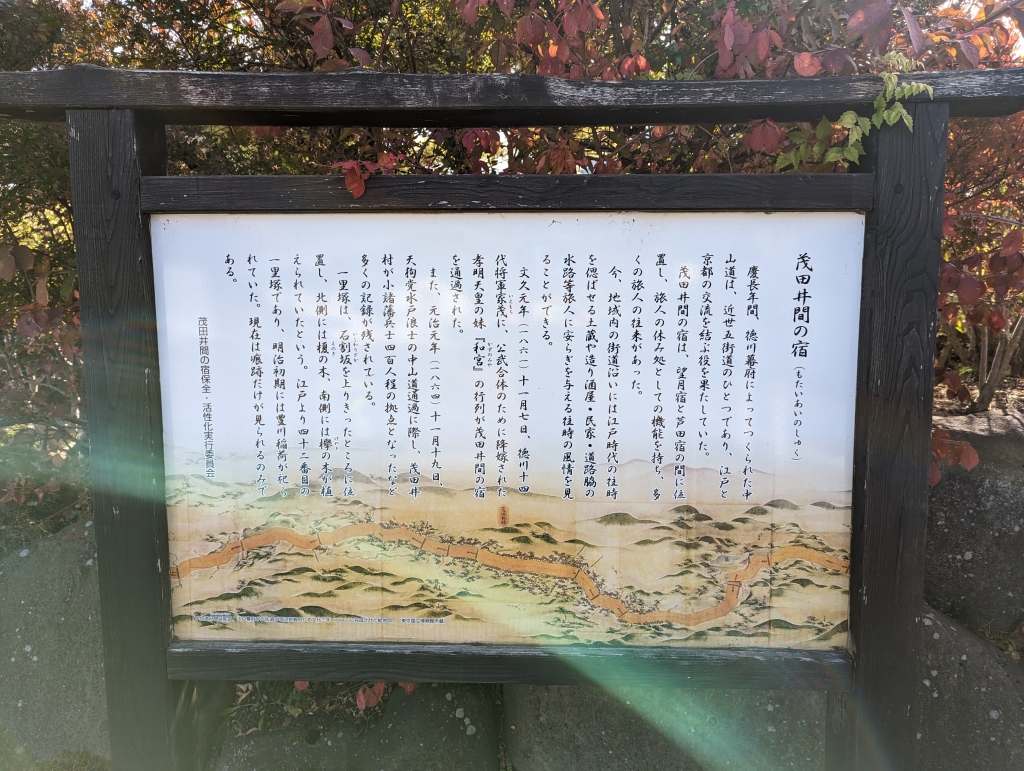

先日中山道の茂田井という宿場跡を自転車で訪問しました。茂田井という宿場は宿場と宿場の間にある補助的な”間の宿”という種類の宿場だったそうです。

場所は芦田宿と望月宿の間、現在の住所では佐久市茂田井となっています。

当時の町並みが全面的に残っているわけではないものの、蔵や造り酒屋など、街道沿いであったことを思わせる建物や痕跡が感じられます。

以前のことですが、栄村から野沢温泉村・木島平村を経て志賀高原に至る長野県道502号の下見を行いました。このルートは全長が50km近く、大半の区間で標高が1,000m-1,600mとなる特殊なルートです。

何となく走りに行って遭難などのトラブルが発生しても嫌なので、区間を区切って少しずつ様子を調べています。行政的には途中のゲートなどを境に5つの区間に分けて管理しているようです。北信建設事務所管内のルートはこのようになっています。

今回見に行ったのは通行止め情報で⑧-5と記載されている区間の栄村側の入口です。県道502号の北端にあたります。

行き先の表示が付け替えられるようになっている案内看板がありました。通行止めなどの事情が発生した場合には行き先の内容が変わるものと思われます。

県道の起点にまだ”豊田村”の表記が残る古そうな看板がありました。これによると県の通行規制情報で⑧-5と表記されるのがC区間、⑧-4がB区間、⑧-3はA区間と呼ばれているようです。

県道の入口です。志賀高原を抜けて国道292号に至るまでは70km近い山道を抜けていく必要があります。

地形図や標高データで確認する限りは⑧-5区間(C区間)の登りは長いとは言え、そこまで急勾配にはならないようでした。⑧-5区間のみ通行して野沢温泉から降りるというルートでも結構楽しそうな気がします。まずはこのルートから行ってみたいところです。

県道502号は例年11月初旬から5月末までが冬季通行止めで、通行できる区間の方が少ない路線です。このルート周辺の踏査は来年以降のお楽しみにしたいと思っています。

軽井沢町内にある借宿ラウンドアバウトを見に行きました。場所はしなの鉄道の信濃追分駅すぐ近くです。

元々信濃追分駅まで県道136号という道路が通じていましたが、それを延長する形で借宿バイパスという道路ができたようです。借宿バイパスと国道18号バイパスの合流部分がラウンドアバウトになっています。

ラウンドアバウトになっていることで国道18号バイパスの東京方面に合流できるほか、旧中山道を経由して小諸方面に合流することもできるようになっています。

十字路などの交差点を代替するのではなく、幹線道路への流入部に整備されているという点が珍しいラウンドアバウトだと思います。

長野県栄村から山ノ内町を結んでいる県道502号奥志賀高原栄線という道路があります。この道路は栄村から奥志賀高原までほとんど山の中を通るという変わった道路で、大半の区間が標高1,400m前後となっています。

全線走行するにはまだ至っていませんが、全線走行を想定して野沢温泉村から県道の合流点までを登ってみました。

野沢温泉の中心部から、スキー場にアクセスする道路で県道502号に向かうことができます。

距離は約7kmありますが、標高差は340mくらいなので平均すると5%弱というところです。突然勾配が急になることもないので一定の負荷で登れるタイプの坂になっています。

広い道ではないですが路面状況は非常に良く、ほとんど車も通らないのでオススメです。

登ると県道502号との交差点があります。

今回は偵察目的だったので県道502号自体は走行せずにそのまま野沢温泉方面に降りました。登って降りただけですが交差点からの眺めが非常に良かったです。坂自体は結構楽しいタイプの坂だと思うので、これだけを目的に来ても楽しそうな気がします。

自転車ではなかったのですが、諏訪方面に行く機会があったので整備中だという諏訪湖周サイクリングロードの様子を見てきました。

諏訪湖を1周できるサイクリングロードを長野県が主体となって整備中とのことです。諏訪湖は1周およそ16kmくらいあるので、割と気軽に1周チャレンジができる楽しい路線になりそうです。

サイクリングロードが始まるところまでは昔からあると思われるゴム舗装の遊歩道がありました。今回進行中のプロジェクトはこれに加えて自転車用の道路を作るというもののようです。

供用開始されている区間のスタート地点です。道路交通法上の歩行者道と自転車道に分離されています。

場所にもよりますが、原則歩行者道と自転車道は物理的に区画されている設計になっているようでした。

残念ながら間欠泉センターのあたりで整備済み区間は終わってしまいます。この先については今後徐々に整備されていくそうです。

大ざっぱには諏訪湖の南半分くらいは整備済みという印象でした。まだ全通していないのでサイクリストの方は湖畔の車道を走っている方が多いようでしたが、整備が進めばサイクリングロードがメインになるのかもしれません。

そのうち自転車で訪問してみたいところです。

8/28のエントリで取り上げた長野市道浅川東条台ケ窪線には、2ヶ所ほど変わった道路標識があります。

エクスクラメーションマークで表される”その他の危険”という標識です。

しかも気になるのが補助標識で、”火気厳禁”、”ここから30m区間”という内容です。道路標識で”火気厳禁”とされているのは初めて見たかもしれません。

考えられる理由としては直江津-東京間を結んでいる天然ガスパイプラインの存在があります。このパイプラインは坂中峠付近を通っているらしいので、もしかすると台ヶ窪周辺の地中にパイプラインが埋設されているのかもしれません。

ちなみにこのパイプラインが通っているおかげで、長野市や須坂市、小布施町などでは都市ガスを利用することができます。

地下埋設物なので国土地理院の地形図などでは確認できず、推測になってしまうのが少々残念です。

飯綱高原と長野市街地を結ぶメインルートとしては浅川ループラインこと県道506号がありますが、別ルートを試してみようと思い逆谷地湿原横から市営霊園を経由して降りてくる浅川東条台ケ窪線を通ってみました。

飯綱高原から途中の台ヶ窪というところまではほぼ林道のような道路で、走りやすさという点では今ひとつです。台ヶ窪から市営霊園を経て市街地に至るまでの道は比較的走りやすい方でした。

勾配も急な方なので全体的に見れば積極的に選択するルートではないように思えますが、台ヶ窪周辺からの坂中方面の眺望は良いので、その点はなかなか優れています。

松代の中心を通っていた長野県道35号に、2022年3月に松代バイパスというバイパス路線が開通しました。

松代は城下町なので県道35号も三叉路やクランク状になった区間など自動車の通行に不便な部分がありました。松代バイパスは松代の中心部をう回するルートになっているので、非常に快適に走れるようになっています。

この区間は車道と別に自転車道の設定があるのが特徴です。

今回は新地蔵峠方面から長野IC方面に向かって走行してみました。写真はバイパスの起点部分です。

旧道への入口は封鎖されています。旧道を通行する場合はバイパスをある程度進んだ先の交差点で左折する必要があります。

自転車道は両車線に整備されており、それぞれに中央線が設定されて通行方向が明示されています。自転車道としてはかなりハイスペックなものと言えそうです。

国道403号と交差するところで終了となります。

延長は正味3kmほどながら、いわゆるサイクリングロードではない自転車道としてはかなり長い部類に属するのではないかと思います。狭あいな松代市街地を回避することもできるので非常に便利になりました。

国道19号の信州新町付近に新久米路トンネルというトンネルがあります。延長は200mちょっとでそれほど長くはありませんが、手狭かつ白線上にバンプがあるのでう回するようにしています。

う回する場合久米路峡に沿った道路を通ることになり、そちらにも久米路トンネルというトンネルがあります。こちらの道路は交通量がほとんどないのでその点では安全ですが、トンネル内に照明がないのが難点です。

トンネル内の路面に穴が開いていることがあり、注意が必要です。

この穴なのですが、長野市街方面から信州新町方面に向かう場合の左端になぜか集中しています。

なので通行する場合特に注意が必要なのは長野市街方面から信州新町方面に向かう場合です。穴は四輪車の左タイヤが通るところに集中しているので、自転車の場合は白線を意識して左端に寄ると割と安全に通過できます。