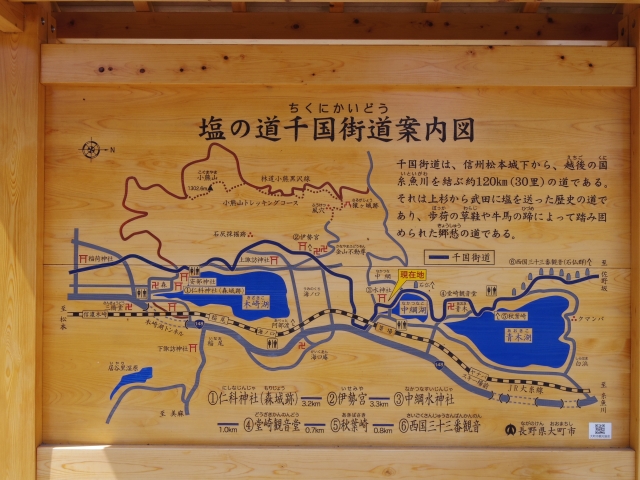

いつもお世話になっているオリンピック道路こと県道31号ですが、小川村の中心部までは旧道と新道が完全に別々になっています。

小川村の役場などを過ぎると、沿道に線形改良の結果県道ではなくなってしまったと思われる旧道の痕跡をいくつか見かけるので、国土地理院の空中写真閲覧サービスの写真を使って比較してみることにしました。

比較対象にしたのは1977年撮影のCCB-77-3コースです。現在の道路線形については地物などを参考にフリーハンドで入力したものなので、精度は全く無いお絵かきであることをご承知おき下さい。

小川神社付近

[本エントリの画像は全て国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスを基にheboDJ.netが作成]

[本エントリの画像は全て国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスを基にheboDJ.netが作成]

※クリックで原寸表示されます

小川神社付近では線形改良のために橋が1つ架け変わっているらしいことが読み取れます。大きくない道路橋なので微妙ですが、橋脚跡などが確認できるかもしれません。

興味深いのは小川神社付近です。現在も小川神社の参道と接続する急勾配の道路があり、道路に沿って人家や酒屋さんなどが並んでいますが、かつてはそちらが本線だったようです。この区間は改良で縦断・横断ともかなり線形は良くなったのではないかと思います。

横峯バス停付近

信濃屋商店さんというお店のある横峯バス停付近は大きく線形が変わっている区間です。かつてはかなり大きい逆S字になっていたようですが、ほぼ完全な直線になっています。

切石トンネル手前

切石トンネル手前もなかなか走って爽快な区間ですが、かつては土尻川の左岸に沿うように道路が走っていたようです。恐らく、極力橋が少なくなるように左岸に道路を寄せた結果こうなったのではないかと思います。

現在は横断線形を最優先して道路が通っています。土尻川に沿うように山を回り込んでいた区間も切石トンネルが整備されたため、直線に近い形で走行可能になっています。

こうしてみるとかなり大規模な改良が施されていることが良く分かります。旧道は廃道化せずに生活道路として使われ続けているものが多いので、改めて走ることも可能です。実地の調査も計画してみたいところです。