2019年の9月以来となるBIOSアップデートがありました。さすがに発売からかなり年月の経ったマザーボードなので、前回のアップデートでいよいよ打ち止めの可能性もあると思っていたところでした。少々意外という感想です。

システムパフォーマンス向上の他、全体的な安定性向上、AGESAのアップデートと盛りだくさんの内容です。

前回のv5220が大分安定しているので自分の環境にアップデートを適用するかどうかは少々迷いますが、内容が結構充実していそうなので時間を見つけて適用してみたいところです。

2019年の9月以来となるBIOSアップデートがありました。さすがに発売からかなり年月の経ったマザーボードなので、前回のアップデートでいよいよ打ち止めの可能性もあると思っていたところでした。少々意外という感想です。

システムパフォーマンス向上の他、全体的な安定性向上、AGESAのアップデートと盛りだくさんの内容です。

前回のv5220が大分安定しているので自分の環境にアップデートを適用するかどうかは少々迷いますが、内容が結構充実していそうなので時間を見つけて適用してみたいところです。

以前から時々PCの画面がフリーズしたり、ゲーム中に一瞬ブラックアウトする問題が発生していました。

この手のトラブルは往々にしてドライバ由来という認識をしていたので、基本的にドライバは常に最新にすることで対応しているつもりでした。

ところがある時にこれらの症状について調べていると、”電源ユニットが低品質だったのが原因だった。電源を交換したら直った”というネットの情報を発見しました。

我が家のPCも今の基本形ができてから5年くらいになるので、もしかすると電源が弱ってきているのかもしれないと思い、改めて電源周りを確認することにしました。電源ユニットの説明書を改めてチェックしていたところ、今まで気がつかなかった重要な記述に気がつきました。

我が家のPCに組み込まれているSSR-650RMはセミプラグイン式の電源で、電力を本体と切り離せないケーブルとプラグイン式で任意に追加できるケーブルで供給することができます。

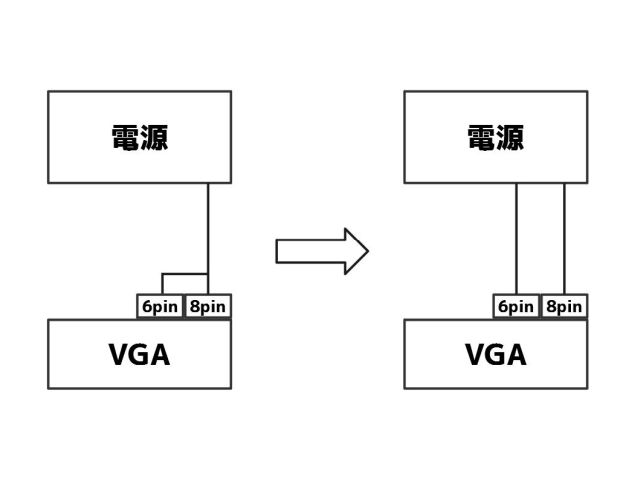

本体と切り離せないケーブルの中にPCI-Express 8pin+(6+2)pinがあるので、RX570の電力はこのケーブル1本でまかなっていました。

しかし説明書によれば、PCI-Expressコネクタが2つあるVGAに対してはケーブルも2本使用して電力を供給することを推奨する旨の注意書きがされていました。何となく手癖で1本供給になっていましたが、もしかするとこれにより電力供給が不安定だった可能性があります。

良くも悪くも自作PCに慣れているので何となく作業をしてしまいましたが、初歩的な間違いをしていた可能性が高そうです。今度PCの刷新をする時は基本的なところからおさらいしたいと思いました。

マザーボードにオンボードされているRealtek HDオーディオを使用する際、ヘッドホン接続をするとポップアップ画面が出て少々うっとうしく感じていました。

オーディオマネージャの設定画面からポップアップをしない設定にしていたつもりでしたが、それでもポップアップが出続けるのでマザーボードベンダのドライバダウンロードのページをチェックしてみました。

すると、2019年7月付でドライバがアップデートされており、私が使っているASUS PRIME X370-PROの場合現行版は6.0.1.8666とのことでした。私がインストールしていたバージョンは1つ前の6.0.1.8273でした。

アップデートしてみたところ、そもそものところでUIがモダンUIに変わり、通知もオフにできるようになりました。ふたを開けてみれば要はドライバが最新でなかったというだけでしたが、これで大分快適になりました。

デスクトップPCのメモリを交換しました。今まで使っていたメモリはCorsairのCMK16GX4M2B3000C15だったのですが、オーバークロック用の所定のクロック・レイテンシでは動かず、レイテンシを少々緩めにしてDDR4-2400で運用していました。

どうしてもこの部分が気になっていたので、改めて別途メモリを購入しました。今回購入したのはG.SKILLのF4-3200C16D-16GTZNです。オーバークロック設定でDDR4-3200で動作します。電圧は1.35VでAMDプラットフォーム向けとしてスタンダードな製品です。

メモリ本体にはヒートシンクとマルチカラーLEDのライトバーが搭載されています。ヒートシンクは黒色部分がヘアライン仕上げ、シルバー部分がつや消しと美しい仕上げとなっています。持つとかなりずっしり感があります。

実際に搭載して起動してみたところ、特に問題なくSPD設定で起動しました。その後再起動し、マザーボードの設定からXMP設定を適用したところ、こちらも問題なくあっさり起動しました。負荷試験がまだですが、前のメモリはXMP設定で起動すらしなかったので大分様子が違います。

LEDライトバーも美しく発光します。ASUSマザーのユーティリティでマザーボードのLEDとあわせて発光の設定が可能です。以前はあまり光り物に興味がなかったのですが、やはりLEDによる発光パーツは少々印象が異なります。色も鮮やかですし、変化も滑らかで良いと思います。

パッケージ内にはステッカーも入っていたので、Ryzenステッカーの隣に貼っておこうと思います。

液晶ディスプレイを新しくしました。今まで使っていたBENQのXL2410Tは気に入っていたのですが、2011年3月以来の勤続疲労が出たのか、最近電源を入れても砂嵐のような表示になってしまうことが時々ありました。

電源を入れ直すと直るのでだましだまし使っていたのですが、さすがに心配なので買い換えることにしました。

買い換えるに当たってまず譲れないポイントとして考えたのはリフレッシュレートでした。目が120Hz駆動に慣れてしまったので、60Hzや75Hz駆動の液晶は候補から外すことにしました。

次に、できれば解像度はフルHDよりも高い解像度にしたいと考えました。いわゆるゲーミング用途ではディスプレイサイズに関わらずフルHDが最もゲームに向いているという話もあるらしいのですが、ゲーム専用で使うわけではないですし、こうやってブログのエントリを書くときにも便利そうなのでここもできれば譲りたくないポイントでした。

この条件で絞り込むと、タイトルのiiyama GB2760QSUが候補として挙がってきました。2018年12月発売のちょっと古めの製品ですが、144Hz駆動でWQHD、挟額縁デザインと希望に合致するものでした。偶然にもiiyama製というのも長野感があって良いと思いました。

さっそく調達して使っていますが、使い心地は上々です。高リフレッシュレートは言うまでもない快適さですが、27インチWQHDというサイズが作文をする時にとても役立ちます。その上Freesyncに対応しているので、RX570の能力もより活かせるようになりました。

意外に高リフレッシュレートでフルHDより高解像度という製品がなかったので、ゲーム向けの液晶ディスプレイでは貴重なラインナップだと思います。

9/24付けで今月2回目のBIOS更新がありました。

主要な更新要素としてはAGESAのアップデートのようですが、バージョン自体は1.0.0.3で変わっておらず、パッチ部分がABB→ABBAに変わっています。

バージョン番号自体4桁あるのは多い方だと思いますが、それに加えてパッチのバージョンがアルファベットで追加されるというのは少々複雑に思います。

特に何も不具合は感じていないのですが、とりあえずアップデートしてみようと思います。

9/9付けでX370-PROのBIOS更新がありました。

リリースノートを見ると今回のアップデートは少々特殊で、通常のパフォーマンス向上以外にDestiny 2との互換性問題が解決されているとのことです。

リリースノートにあるDestiny 2というのはゲームタイトルのことだと思うのですが、BIOSが特定のゲームタイトルに絡んでいるのは珍しいと思います。

その他、BIOS更新に使用するEZFlashのパフォーマンスが向上し、起動が高速になっているとのことです。

さっそくですが先日壊れたHDDの後継を調達してきました。

Seagateの3.5インチ、2TB(7200rpm)のモデルです。いわゆる標準的な3.5インチhddのスペックです。

今時2TBというのは容量が少ない感じもしますが、私の手持ちのデータは2TBもあれば十分余裕を持って収納できるのでこれで問題ありません。

2TBだとプラッタ枚数が少ないのでHDD自体が薄型になるのも良いところです。今回のHDDは厚さ2cmとスリムです。

さっそくバックアップデータは丸ごとコピーしたので、これで一安心です。

バックアップ用に使っているHDDが1台故障してしまいました。

HDDはHGST製で、ラベルを見ると2009年11月製造のもののようです。当時はPCに組み込んで内蔵HDDとして使用していたものですが、押し出されてバックアップ用に回ったものです。

最近は週次のバックアップで使用していたのみでしたが、10年も使えば故障も仕方ないと思います。バックアップ用には全く同じデータを格納したHDDを3台持っているので、今回欠けた分をそのうち購入しようと思います。

先日より故障が疑われているSAMSUNG 850 PRO(256GB) ですが、データのバックアップに使っているHDDスタンドを使って外付けで運用してみました。

CrystalDiskMarkで負荷試験がてら速度を測ってみたのですが、シーケンシャルアクセスで読み書きとも220MB/sというところでした。本来であれば500MB/s弱になるはずなので、少々妙に思えます。

実際にファイルコピーも試してみましたが、内蔵の時のように途中でエクスプローラごとフリーズするような現象は起きなかったので、当面外付け運用で使おうと思います。専用の2.5インチボックスを買ってあげても良いかもしれません。