久しぶりに黒姫付近から反時計回りに飯縄山を約半周しました。登り区間がほとんど終わるのが戸隠神社奥社の前で、ちょうど良く奥社前の茶屋で一息つくことができます。

この奥社前の茶屋に設置されている自動販売機では、戸隠産のミネラルウォーターが売られています。

”天”という商品名です。ちょっとかっこいいです。戸隠の登りは12kmほどの大ボリュームなので、登った後の冷たい水がありがたいです。

ぐるっと回った後は浅川ループラインこと県道506号で下って終了となりました。

久しぶりに黒姫付近から反時計回りに飯縄山を約半周しました。登り区間がほとんど終わるのが戸隠神社奥社の前で、ちょうど良く奥社前の茶屋で一息つくことができます。

この奥社前の茶屋に設置されている自動販売機では、戸隠産のミネラルウォーターが売られています。

”天”という商品名です。ちょっとかっこいいです。戸隠の登りは12kmほどの大ボリュームなので、登った後の冷たい水がありがたいです。

ぐるっと回った後は浅川ループラインこと県道506号で下って終了となりました。

小川アルプスラインこと県道36号で大洞高原を経て鬼無里に下っていく途中に、戸隠山と鬼無里の町並みがセットで見える場所があります。

通る時によく写真を撮るのですが、先日撮影したものは戸隠山がなかなかきれいに写りました。鬼無里の山も少しずつ色づいている感じではありますが、本格的な紅葉はもう少し後になりそうです。

先日の長野県道505号の調査のスタート地点とした中野市の安源寺交差点ですが、交差点看板のフォントが独特のものでした。

一般的に交差点の名称は写真の”時差式信号機”などと同様の丸ゴシック体が多いと思うのですが、この看板は同じ丸ゴシック系統でも独特の形状をしています。特に安の字の”女”の形状は特徴的だと思います。

整備された年代によるものなのかもしれませんが、気になったので記録しました。

ELEMNT BOLTを起動すると結構な割合でファームウェアアップデートがかかります。アップデートが多いのでリリースノート的なものが存在しないのか調べてみたところ、wahooのサポートに掲載されていました。

[wahoofitness.com]

2019年の9月は特にアップデートが多く、月間4回アップデートがかかっていました。他の月でも月間2回くらいはアップデートがかかっているので、印象の通りかなり頻繁に更新がされているようです。

ファームウェアのアップデートは本体からできるほか、コンパニオンアプリのELEMNTアプリからもアップデートが可能です。ELEMNTアプリを使うと更新がある場合はポップアップメニューで知らせてくれるので便利だと思います。

長野県道505号は中野市安源寺と飯綱町三水を結んでいる道路です。中野から牟礼方面へ向かう数少ない道路なので調査してみました。

中野市の県道29号の安源寺交差点からスタートです。

千曲川を渡ります。この辺りは景色が開けるので走っていて爽快な区間です。

飯山線の上今井駅付近を通過して、国道117号と交差すると登り区間が始まります。部分的に勾配の厳しい区間もありますが、概ね勾配が5-7%くらいの坂道です。

3kmほどの坂を登り切ると、りんご畑が広がる赤塩という地域です。りんご畑の間を多少のアップダウンを交えて縫っていくと、北信五岳道路に合流してゴールとなります。

中野から牟礼に抜けられる貴重な道路です。路面状況もいいですし、勾配もそこまで急ではないので走る面白さと実用性が両立している好路線だと思います。ルートの貴重さから山道の区間がある割には交通量があるように感じたので、その点だけ多少の注意は必要です。

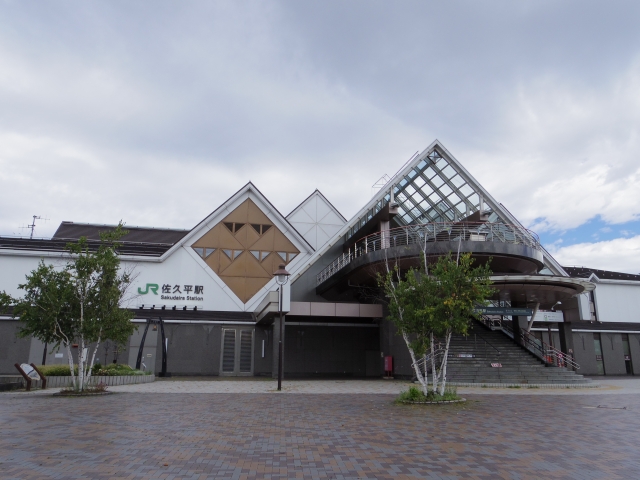

自転車ツーリングの途中で佐久平駅に立ち寄りました。北陸新幹線と小海線の駅です。今回は蓼科口に寄って写真を撮りました。

駅前広場はかなり広く、周辺も区画整理されているのかニュータウン的なきれいさがあります。

小海線は高架で交差しています。架線がないので一見してモノレールの高架にも見えます。

佐久と言えば鯉料理が有名ですが、跳ねる鯉がデザインされた噴水があります。

ちょっとした公園のようになっていて休憩しやすいのが今回写真を撮った蓼科口(南側)、トイレがあるのが浅間口(北側)です。休憩の際トイレに寄りたい場合は要注意です。

wahoo社製のELEMNT BOLTでデータを取りながら楽しくツーリングしていますが、後でデータを見たときに一点だけどうしても気になることがありました。

それはトンネルに入ると速度が異常に速く記録されることです。これはトンネル内でGPS信号をロストしてしまうことが原因のようです。GPSセンサーによる速度測定にもほぼ不満はなかったのですが、「今日の最高速度:841km/h」などの記録が残ってしまうのがどうしても気になるので、別途スピードセンサーを調達しました。

RPMスピードセンサーという商品名で、ハブに取り付けて使用します。回転数からスピードを割り出し、サイクルコンピュータに送ってくれます。ホイールマグネットによる速度計測に比べて、ハブにセンサーがおさまるので空気抵抗の面でも多少は良いと思います。

実際に使ってみたところ、GPSのみの速度計測に比べてサイクルコンピュータのスピードメーターが敏感に反応するようになりました。もちろん、最大の問題であったトンネルで高速が記録される問題も解消したので大変に満足です。

ELEMNTとのペアリングもストレス無く行えるのでこの点も合格です。

何となくKICKR以来芋づる式にwahoo製品が増えている気がしますが、データ集めの面白さのためなら仕方ないかと思っています。

善光寺平のりんご産地と言うといくつかありますが、平野部に広くりんご畑があるのはこの豊野駅周辺です。

かつては豊野町として単独の町だったそうですが、今は長野市となっています。

豊野駅はJRの飯山線と北しなの線がそれぞれ停車する駅となっています。

駅前の案内図です。りんごの木のアイコンがたくさん描いてありますが、豊野周辺は実際こんなイメージです。

コンコースの階段下にトイレがあります。トイレに不自由する地域ではないですが、押さえておくと便利です。

県道36号の小川村区間には”小川アルプスライン”という通称がついています。小川村の中心部から大洞高原を経て鬼無里に至る魅力的な峠道です。

https://connect.garmin.com/modern/course/28303005

小川村中心部から反対側の南方面にも”小川アルプスライン”の標識が出ていたので調査してみました。

結構しっかりした標識が出ています。

大町街道の上を跨道橋でまたいで登っていきますが、冒頭からかなりの急勾配です。この道は最後まで平均勾配が8%近くあり、全体を通して急勾配の山道になっています。

途中人家のある区間を抜けていくと、名所(?)ダブルヘアピンカーブが出現します。かなり半径の小さいヘアピンカーブが2連続する区間です。下りだと結構怖いところです。

反対側に小川村の町並みがきれいに見えます。

続きを読む