小諸市内に”天狗の麦飯(テングノムギメシ)産地”という不思議な場所があります。場所はしなの鉄道の東小諸駅の近くで、駅からわずかに小諸方面寄りの線路沿いです。

天狗の麦飯は地中に産する粒状の物体で、見た目は名前の通り炊いた麦の粒に似ています。身近なところではご飯に混ぜて炊くもち麦が近いかもしれません。

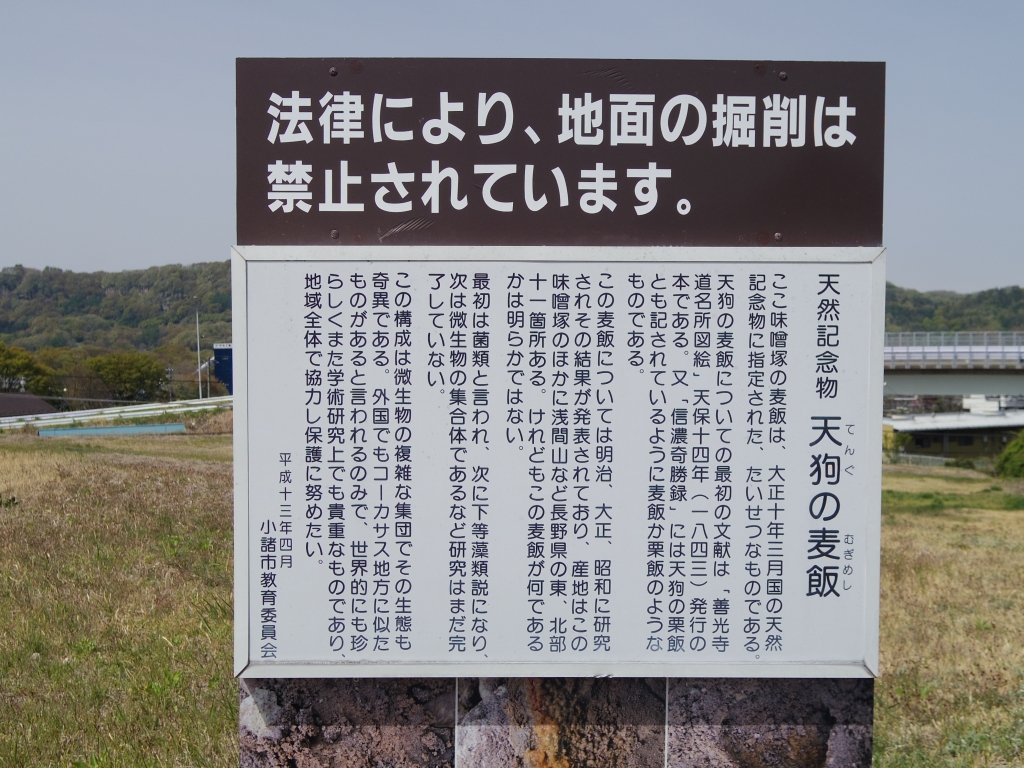

正体については今も詳しいことが分かっておらず、またこの天狗の麦飯産地が天然記念物指定を受けていることから、掘削して調査することもできないそうです。

山を挟んで群馬県側の鹿沢温泉でも見つかる場合があるとのことで、調査できるのは群馬県側だけなのかもしれません。

何ともミステリアスな存在ですが、この現代においても正体が良く分からない物体というのは興味を引きます。