体感ではあまり報道などもされることがなくなってきたように感じていた新型コロナウイルス感染症ですが、このタイミングで自分が感染しました。もう体調面では問題ないのですが発生時の記録をしていたのでこのエントリにまとめておきたいと思います。

-1日目

あまり自覚症状はなかったのですが、昼に食べたちょっと辛い袋麺が少し喉にしみる感じはあったような気がします。思えばこの時点で症状は出始めていたと思います。

0日目

朝のうちは通常通りに行動できましたが、昼頃から急に喉のイガイガした感じと全身倦怠感が出始めました。夜には悪寒を感じたので風邪かと思い、葛根湯エキス剤を服用して寝ました。

体温調節に異常があったのか暑くて寝苦しく、寝たり覚醒したりを繰り返しながらろくに寝ずに朝になりました。

1日目

朝体温を測定したところ38度以上あったので終日安静にすることになりました。病院にかかることも考えましたが、症状がひどくそれどころではないので一旦見送りました。症状として一番ひどかったのはこの日という印象です。

とにかく鼻の粘膜が痛く呼吸しているだけで苦しいのと、喉が痛いためにものを飲み込むのが難しいのが困りました。塩気のあるものがしみるので何を食べるのも大変だったのですが、備蓄していたゼリー状の栄養食品やカロリーメイト的なものを何とか詰め込んで、最低限熱量不足にはならないようにしました。

2日目

体温が37度台前半と多少下がったので病院にかかり、インフルエンザと新型コロナウイルスの両対応担っているPCR検査を受けました。結果、新型コロナウイルス陽性が判明しました。新型コロナウイルス用の薬は処方するか聞かれましたが、1処方2万円近くと高額だったためもらわず、解熱剤や炎症止めの薬をもらって帰宅しました。

夜間やはり鼻の粘膜が痛く、呼吸が苦しくなったために眠りが浅くなりました。本来空腹時に飲んではいけないらしいのですが、もらっていたアセトアミノフェン錠でその場をしのぎました。

3日目

病院でもらった薬を飲みつつ安静にしました。喉の痛みのためどうしても水分補給が不足気味になりました。飲み込むのが苦しいが意識的に水分をとるようにしました。午後から夕方にかけて症状が幾分軽快し、普通の風邪程度に感じられるようになりました。

4日目

鼻と喉の痛みはかなり軽減しましたが、なぜかここにきて軽い頭痛が発生しました。夜に少しひどくなったので改めてアセトアミノフェン錠を使用しました。終日寝込むほどではなかったのですが、文章を読んだり頭を使うと疲れるので読書やゲームなどはできず、特に何もせずに過ごしました。

5日目

喉と鼻に違和感はあるもののだいぶ体調は戻ってきているように感じられました。4日間でめちゃくちゃになった部屋の片付け・掃除や溜まった洗濯物の対応をしました。

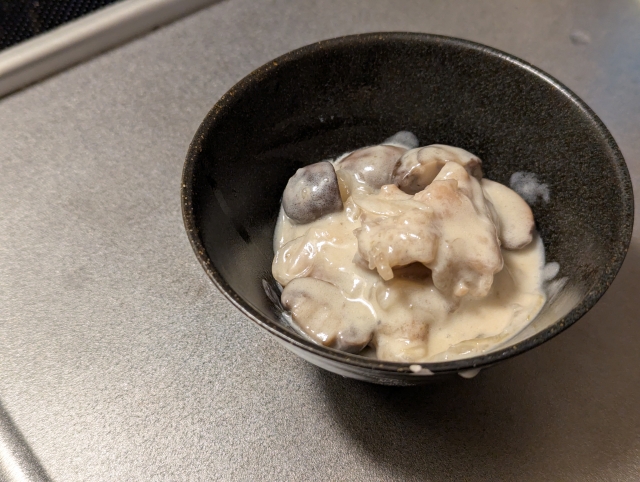

役だったもの

よく言われているような以下のような食品群はとても役に立ちました。カロリーメイトに関しては自転車に乗る時に携行する関係上常にいろいろと在庫があるのでとても助かりました。

意外な伏兵的に活躍したのはシリアル系の食べ物で、とりあえずはっきり甘い味がついているので食欲がない時にもなんとか食べられるのが便利でした。好きな分量だけ食べられるのも良いところでした。これも普段から余計に+1袋持っておいてもいいのかもしれません。

最初の症状のひどいうちは食欲がないのと喉が痛いので栄養摂取自体が結構大変でした。一旦は何でもいいのでカロリーの確保をしておいて良かったと思います。