ハリボーと言えばドイツの有名なグミメーカーで、日本でもおなじみです。国内では熊の形に成形されたゴールドベアーと、コーラ瓶の形に成形されたハッピーコーラをよく見かけます。

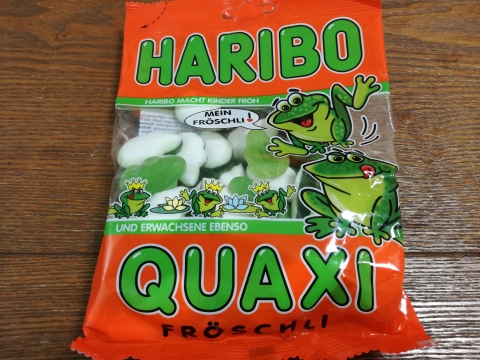

店頭で見慣れないハリボーを見かけたので買ってみました。

パッケージがカエルで、しかもドイツ語が読めないので不安になりますが、お味の方は無難なリンゴ味でした。日本人でもなじみやすい味だと思います。確かにかわいいとは思いますが、両生類の形をしたお菓子とはユニークです。

ハリボーと言えばドイツの有名なグミメーカーで、日本でもおなじみです。国内では熊の形に成形されたゴールドベアーと、コーラ瓶の形に成形されたハッピーコーラをよく見かけます。

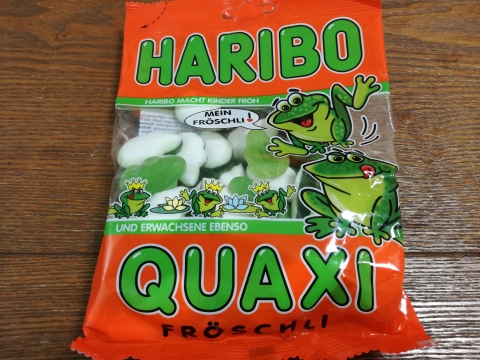

店頭で見慣れないハリボーを見かけたので買ってみました。

パッケージがカエルで、しかもドイツ語が読めないので不安になりますが、お味の方は無難なリンゴ味でした。日本人でもなじみやすい味だと思います。確かにかわいいとは思いますが、両生類の形をしたお菓子とはユニークです。

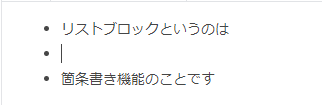

新しいエディタを搭載したWordPress5.0ですが、リスト(箇条書きブロック)の使い方に少々戸惑っています。

従来、箇条書きをするときは最初の項目に入力を行い、変換確定後にEnterを押すと次の項目に遷移するという振る舞いをしていました。今回の5.0で同じように操作を行うと、

文字を入力する→Enterを押しても変換確定しない→もう1回Enterを押すと改行されて空白の項目ができる という振る舞いをすることに気がつきました。しかも、この後DelキーやBackspaceキーで空白項目を削除しようとすると、空白項目の1つ下の文字列が削除されてしまいます。

検証してみたのですが、ATOKと併用した場合にこの挙動が発生するようです。MS-IMEではバージョン4以前と全く同じ感覚で操作が可能でした。

少々不便ですが、リストブロック使用時はMS-IMEに一時的に切り替えるのが良いように思います。

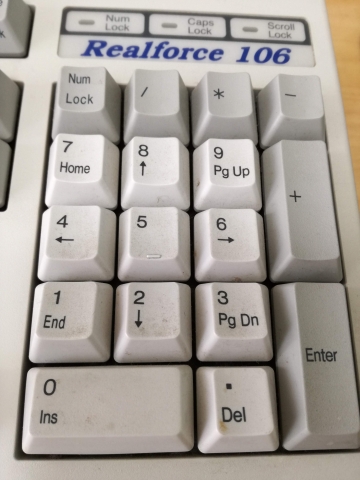

先日購入したキートップ引き抜き工具を使って、キートップを外してキーボード掃除をしてみました。掃除には以下の道具を使いました。

まずキートップを全て引き抜きます。

続きを読む新しいエディタを搭載した5.0がリリースとなりました。

[wordpress.org]

新しいエディタは”ブロックベースのエディタ”として紹介されています。文書の段落や画像や動画などのマルチメディアがそれぞれ等しく”ブロック”として取り扱われ、記事スペース中にそれらを敷き詰めていくことで記事が完成するという仕組みです。

このようにブロック別に背景色を設定することもGUIから簡単にできるので、テキストの多いスタイルのblogにも恩恵があります。

今回の5.0ではTwenty Nineteenという新テーマも追加されており、これは新エディタと親和性の高い設計になっているとのことです。

5.0RC時代に文章や動画で紹介を読んだ時にはちょっと使いにくそうな印象を受けたのですが、実際に触ってみると直感的にエントリを構成する要素が配置できて便利です。HTMLに詳しくなくても、工夫次第で凝ったエントリの見せ方ができるのではないかと思います。

驚きのニュースですが、来年中にも早速プレビュービルドが出るそうです。

[PC Watch]

Edgeについてはマイクロソフトのアイデンティティのような位置づけで独自路線を維持していくのかと思っていましたが、ここに来てChromium系の勢力に合流となりそうです。

個人の感想としては色々なブラウザエンジンがあって、その上で色々なブラウザがあることが面白いと思うので少々惜しい気がします。

しかし、Chromiumベースであれば既に存在しているChrome向けアドオン群も適用できます。Webの制作側から見れば検証の手間が軽減されると思われるので、この点もメリットなのかもしれません。

エンジンは独自ではなくなってしまいますが、マイクロソフトらしい味付けに期待したいと思います。

長野県にはいくつか廃線跡がありますが、そのうちの1つである小諸から東御にかけての布引電気鉄道跡を自転車で見てみました。

布引電気鉄道は1920年代に千曲川の左岸地域の発展を目的として敷設された鉄道だそうです。沿線には集客力のある布引観音もあり、期待された路線だったらしいのですが、想定より利用者が伸びず、わずか数年で休止、廃止に追い込まれてしまったそうです。

戦前に敗戦になってしまった路線なのですが、いくつか痕跡が確認できました。

まずはしなの鉄道の小諸駅からスタートです。当時は国鉄の信越本線で、布引電気鉄道は小諸駅の一部を借りて運行していたらしいです。

少し走ると懐古園入口交差点に出ます。ここで左折すると県道40号なのですが、当時の線路はまっすぐ延びていたようです。現在はかなり規格の良い道路になっています。

ここからは緩やかですがかなり長い下りです。小諸が周辺に比べて標高の高いところにあるので仕方ないのですが、坂が苦手な鉄道には不向きな条件だったろうと思います。

右手に芦原中学校を見ながら左の住宅地に入ります。

このように住宅地の中に当時の線形がそのまま道路になって残っています。引き続き緩い下りが千曲川に向かって続きます。

千曲川に出ました。行き止まりなので右折し、写真奥に見えている布引大橋で左岸側に渡ります。渡った反対側は県道40号です。

先ほどの行き止まりの先に橋脚が見えます。

写真のように橋脚がそのまま残されています。ここが今回の行程のハイライトその1といったところです。

当事は写真奥から手前に向けて線路が延びており、そのまま現在の県道40号に合流するような形だっただろうと推測します。

県道を走っていくと左手に断崖絶壁が見えてきます。その断崖の途中にあるのが布引観音です。

トイレがあるのでサイクリング用途では押さえておきたいスポットです。

県道沿いにプラットホームらしき構造物が残っています。

端っこが斜めになっており、やはりプラットホームであろうことが分かります。ここがハイライトその2といったところです。

当時の線路も現在はこんな感じの快走路になっています。ここから線路はほとんど現在の県道40号と重複するような線形だったようです。

終点だった島河原には東京電力の発電所があります。この発電所の建設にも布引電気鉄道は一役買ったそうです。

しかしながらここから先への延伸はかなわなかったとのことです。

というわけでわずかに10km弱で遺構らしい遺構もそれほどたくさんあるわけではないですが、1920年代の鉄道の痕跡が100年近く経ってもまだたどれるというのは魅力のあるルートです。

単純に県道40号が走りやすいので、小諸へのアクセス路としては国道18号や浅間サンラインより良さそうに思います。サイクリング以外にもオートバイのツーリングなどにも向いた道だと思います。

月額契約のATOK Passportで提供されているATOK for Windowsのプログラムが、2019年2月に新機能の追加込みで更新されるそうです。

[PC Watch]

毎年一太郎の新バージョンが2月頃に出るので、それに対応したアップデートのようです。新機能として漢字そのものの説明を入力することにより目的の漢字に変換ができる漢字絞り込み変換と、難読地名を読んだまま入力すると正しく入力できる地名入力変換が追加されているそうです。

漢字絞り込み変換は一見面倒そうですが、旧字体や姓名に使う異体字を入力する際には便利そうに思います。地名入力変換の方は個人的にどこまでマイナーな難読地名に対応しているか試してみたくなります。

先日機会があって長時間ノートパソコンで作業を行いました。私はPCを使い始めて以来デスクトップ型を使い続けているので、ちょっと新鮮な気持ちで作業をしていたのですが、帰宅して入浴しているとどうも首の後ろに張りが出ていることに気づきました。

元々肩こりもそんなにしない方なので妙に感じましたが、慣れないノートパソコンで目線を伏せるような姿勢を長時間続けていたことが原因ではないか、という気がしました。

翌日も同様にノートパソコンで作業があったので、適当な台を用意して画面を目の高さにして作業をしてみたところ、全く肩や首に問題は起きませんでした。

15.6インチサイズなど大型のノートパソコンを、可搬デスクトップのような扱いでメイン機として使うことが企業や家庭でよく見られますが、ノートパソコンを机にそのまま置いて前傾姿勢で作業をするのは相当な過負荷なのではないかと思いました。

専用台でなくても要らないカタログや箱で高さを調節するだけで圧倒的に楽になるので、ノートパソコン常用で肩こりにお困りの方はお試しになってはどうかと思います。

11/29付けで18.12.1がリリースされました。

[AMD.com]

今回はJust Cause4のサポートのみというシンプルな内容です。

この他のトピックとしては、マルチディスプレイ環境で片方のモニタの電源をオフにしている際に、マウスにラグが生じる場合があるという既知の問題があるようです。