Wahooが提供しているELEMNTというスマートフォン用アプリがあります。これは同社製のELEMNTというサイクルコンピューターと連動するアプリで、サイクルコンピューターを利用中に立ち上げておくとスマートフォン側でセンサー状態を監視できたり、現在位置をスマートフォン経由で共有できたりといろいろ面白い機能がついています。

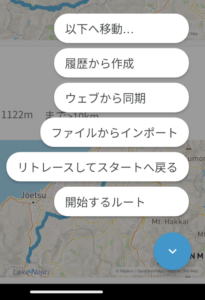

サイクルコンピューターなのでナビゲーション機能もついており、STRAVAやGarmin Connectのような他アプリからのデータインポートや、GPSのファイルからのルートインポートも可能です。

ちょっとユニークなのが目的地を指定してルートを自動設計する機能です。

カーナビなどにあるものと同じような機能なのですが、ルート設計は何かしら”自転車に向いている”と判断した道路を中心に組み立てられるため、往々にして妙に右左折の多いルートを提案されます。

ルートが複雑になりがちなので普段はこの機能をあまり使わないのですが、先日松本方面に出かけたときに初見のエリアをこの機能を使って走ると結構面白いということに気がつきました。

例えばJR田沢駅に近い田沢橋は、歩行者自転車用に指定されている旧橋の方を提案してきます。

こちらの道路は安曇野市高家付近ですが、特に幹線道路などではないものの、交通量が少なくて走りやすい道路です。

↑地図を見ただけではこの場所をルートに組み込もうとは思わなかったと思います。

自分でルート設計をすると知っている道中心にしてしまいがちですが、意外性目的でたまにはこういったおまかせルートでのサイクリングも面白いと思いました。

それにしても道路規格なのかポピュラリティなのか何を参考にしているのかは分かりませんが、ELEMNTのルート設計アルゴリズムには独特のものがあります。