バージョン6.3.2がリリースになりました。今回はメンテナンスおよびセキュリティリリースだということです。

WordPress 6.3.2 メンテナンスとセキュリティのリリース

[wordpress.org日本語版]

例によって自動更新を有効にしておくと自動アップデートされるので簡単です。次のメジャーアップデートは11/6にリリース見込みということで、こちらもどのような内容になるか気になります。

バージョン6.3.2がリリースになりました。今回はメンテナンスおよびセキュリティリリースだということです。

WordPress 6.3.2 メンテナンスとセキュリティのリリース

[wordpress.org日本語版]

例によって自動更新を有効にしておくと自動アップデートされるので簡単です。次のメジャーアップデートは11/6にリリース見込みということで、こちらもどのような内容になるか気になります。

最近味噌汁を作り置きせず、1食ずつ作るようにしています。だし汁を事前にストックしておいて、それを加熱して味噌を合わせるという方法を採用しています。香りが良いので食味の面ではこちらの方が良いと感じます。

具材に関してはこちらも火を通した野菜などをストックしておいて、できあがった味噌汁と合わせています。

具の入った味噌汁を保存しておくと具の色味が悪くなってしまいますが、別々に保存することできれいな色を保ちやすくなります。

例として出した小松菜の場合は、味噌汁の具以外にもおひたしや炒め物に転用できるので、安い時に仕入れておいて何となくストックしておくとこちらも便利です。

1食ずつ作るのは少々面倒なのですが、作ったものを一度に消費しきれない単身もしくは少人数世帯の場合にはおすすめできる方法です。

バージョン23.10.1がリリースされました。

[amd.com]

新規サポートタイトルはAssassin’s Creed MirageとThe Lords of the Fallenの2本です。それに加えてAnti-Lag+の対象タイトルにCounter Strike 2が追加されています。Counter Strike 2は割と突然リリースされたような感じですが、ドライバの方でもフォローしているようです。

Counter Strike 2に関してはプレイ中のドライバクラッシュや引っかかりなどの不具合修正も含まれているようです。

鶏肉を料理で使う時に皮も含めて使う場合と、皮を使わない場合があります。使わない皮がもったいないので、私は2-3回分の鶏皮を冷凍してためておき、適当なところでおつまみ風のスナックにしています。

作り方としてはまず鶏皮に軽く塩を振って下味を付けます。続けて片栗粉を軽くまぶし、油を引いたフライパンなどで焼きます。

そのうち鶏皮自体から脂肪分が染み出てきて、揚げ焼きしているような感じになります。大体火が通ったと判断できたら火力を少々上げ、カリッとした感じに仕上げて完成です。

この状態をプレーン状態として、私はいくつか味付けを変えて楽しんでいます。おすすめはネギとポン酢です。居酒屋のおつまみなどでもよく見かける組み合わせです。

この他にもシンプルに塩コショウや、スイートチリソースなども好相性です。好きな調味料でバリエーションが作れるのでとてもおすすめです。

高山村にある山田牧場へ行ってみました。今年の猛暑のために日影で標高の高いところに移動できる避暑ルートをいくつか調査していて、そのうちの1つです。

道路としては豊野-小布施を経て山田牧場に至る県道66号という道路があるので、一本道となります。山田牧場の先まで道路はつながっており、笠岳峠という峠を経て横手山・渋峠方面にまでつながっています。

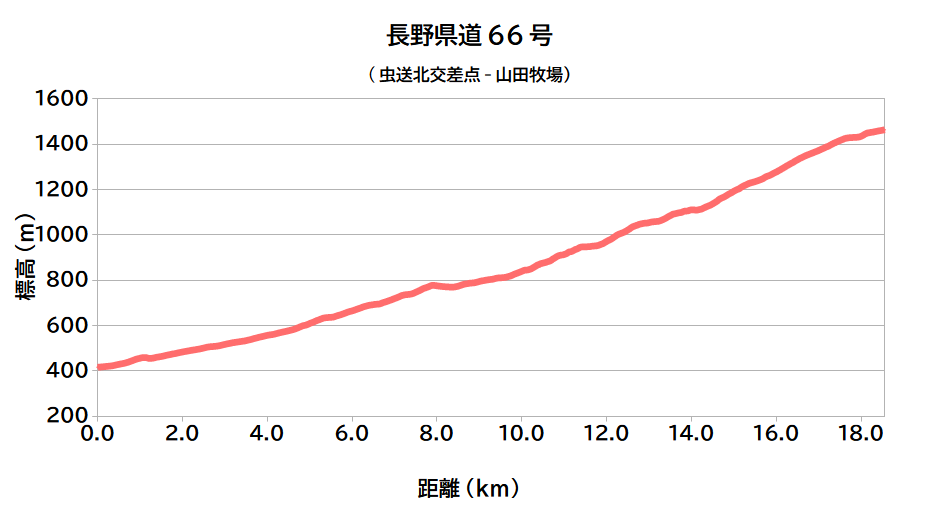

標高グラフはこんな感じになります。北信濃くだもの街道の虫送北交差点からのグラフにしていますが、全長は18km少々、標高差はおおよそ1,000m近くにも達します。一本道でこれだけ標高差があるのは長野県内でも結構珍しいのではないかと思います。

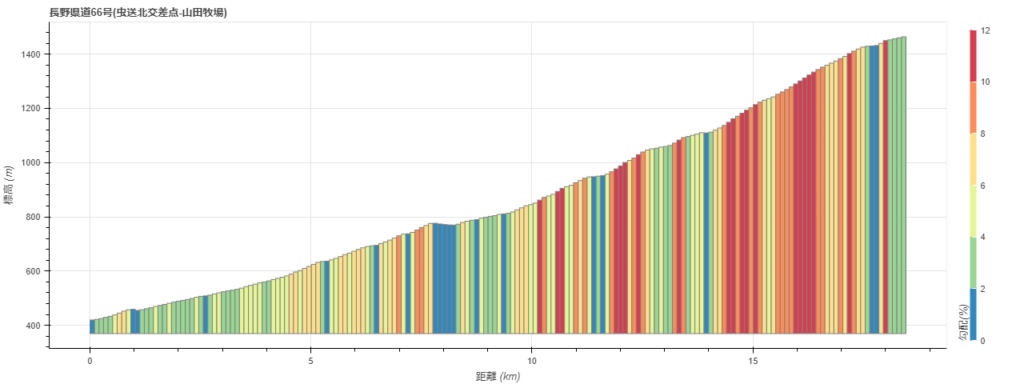

100mごとの勾配分布を取ってみると以下のようになります。大ざっぱには山田温泉までの10kmくらいについては緩勾配が続きます。

山田温泉を過ぎると急勾配区間が断続的に出現するようになり、八滝という名所のあたりでちょっと勾配が緩やかにはなるものの、そこから先はほとんど10%近い急勾配区間となります。後半は路面の荒れているところもあり、急勾配と相まってなかなか登るのが大変でした。

牧場の入口には牛の脱走防止用と思われる大きなグレーチングがありました。ちょっと怖かったので自転車を降りて避けて通過しました。

牧場ですが冬はスキー場として営業しているそうです。

標高1,400mともなるとおやつの袋もパンパンです。

さすがに延長・勾配ともかなり厳しい内容ではありましたが、日影中心に標高の高いところまで行くという目的には合致したルートでした。山田温泉までであれば長いとは言え、そこまで厳しいルートではないので結構楽しめると思います。

自作キーボードのファームウェア書き換えに利用できるRemapというサービスがあります。今年組み立てた7sPlusの作成でも使わせてもらいました。

このサービスは従来QMKの0.18.17までしかサポートしていなかったのですが、この2023年9月に0.22.2以降にも対応できるようにリニューアルされました。

これに伴い従来のRemapは旧版用として分離され、最終的には閉鎖になるとのことです。

[Remap]

私の7sPlusに入っているファームウェアは0.18系統なので、そのうちRemapでキーマッピングのカスタマイズができなくなってしまいます。そんなわけでファームウェアを書き換えてみることにしました。

そもそものところでキーボードに対応した0.22系統のファームウェアがないと書き換えることはできません。Remapの”Keyboard Catalog”でファームウェアがあるかどうかを検索してみました。

7sPlusに関してはデザイナーの方が登録されているものと、販売店の遊舎工房さんが登録されているデータが出てきます。このうちデザイナーの方が登録されているものには新旧のファームウェアが登録されていたので、書き換え可能であることが確認できました。

自作キーボードのファームウェア書き換えは、手順としてはアップグレードと言うよりは新しいもので完全に上書きするような形になります。そのため手順としては新規にキーボードを組み立てする時と同じです。

キーボードをPCに接続し、RemapでFlashを選択します。その後キーボードのリセットスイッチを押すとRemapの方で書き換えを行ってくれます。ちょっと緊張しますが、手続きとしては非常に簡単です。

無事に書き換えも完了して新しいRemapでキーマッピングをカスタマイズできることも確認できたのですが、1点だけ問題が発生しました。右手側のキーボードに入っているLEDがなぜかRemap経由でカスタマイズできなくなってしまったのです。

手順としては新規組み立てと同じということを再度思い出してビルドガイドや製作記録を見直してみたところ、右手側にもPromicro(マイコンボード)が入っていることを思い出しました。新規組み立ての時はキーボードに組み付ける前に、それぞれのマイコンボードにファームウェアを書き込んでいました。

左手側だけファームウェアが新しくなってしまっているようだったので、以下の手順で右手側のファームウェアも書き換えました。

これで右手側も左手側に連動してRemapでLEDのカスタマイズができるようになりました。

Remapを使うと非常に簡単にキーマッピングのカスタマイズができるのでとてもおすすめです。LEDもGUI上で設定を変えるとリアルタイムで光り加減が変わるので、従来のファームウェアを読み込ませて初めて光り加減が分かる方式に比べて圧倒的に便利になっています。

Android14が展開開始されているということで、試しに手動でスキャンしたらインストール可能な状況だったので早速インストールしてみました。

パッと見では大きく見た目が変化したところはないですが、事前の情報通りロック画面やホーム画面のカスタマイズ機能は強化されていました。せっかくなので時計のフォントデザインを変えてみました。

また、ベータ版の”テーマアイコンをON”を設定するとアイコンのカラーがホーム画面のテーマカラーに統一され、単色の見た目になります。

しかしアプリによってはテーマカラーに対応していないものがあり、それらは色がそのままなので未対応のアプリが浮いた感じになってしまいます。まだ対応アプリが少ないゆえにベータ版なのだと思いますが、多くのアプリが対応すれば色がうるさくない落ち着いたホーム画面が作れると思います。

体感ではバッテリーのもちがかなり改善されている感があるのですが、同じ条件でAndroid13と比較することができないのが残念です。

恒例のMade by Googleが開催され、Androidの新バージョンと新製品が発表されました。

Pixel8とPixel8ProはAIによる処理がさらに強化され、CMでもおなじみとなった消しゴムマジックに加えて編集マジックが使用可能になり、物体の移動などにも対応するようになったそうです。

また、Pixel8シリーズはサポート期間が従来の5年から7年に延長されています。昨今端末の価格も高額化しているので、長く使えるのは良いことだと思います。

Pixel8はPixel7比でわずかではありますがサイズが小さくなっているのが良いと思います。私はかなり手が小さいので、Pixel7を含めて6.1インチ以上のスクリーンサイズを持つスマートフォンは文字通り手に余る感じがします。最近はスマートフォンの大画面化が著しいですが、この辺でブレーキがかかってくれるとありがたいです。

Android14はPixelシリーズから順次展開されるとのことです。バックグラウンドアプリのCPU使用率が最適化された結果、より省電力になっているそうです。

ロック画面のカスタマイズ性が向上しているそうで、テンプレートから色味やフォントを自由に選んでカスタマイズできるようになっているそうです。また、ホーム画面全体を単色のテーマで統一することもできるようになるということです。

直接の性能とは関係ない部分の強化ですが、私は割と何でもカスタマイズするのが好きなので楽しく遊べそうな機能だと思います。

[Google Japan Blog]