今回のチェーン交換では初めてクイックリンク式のチェーンを使用しました。

クイックリンク式とは

従来シマノのロードバイク用チェーンはピン式という接続方式がとられていました。これはチェーンのコマ同士を重ねて金属製のピンを差し込んで止めるという方式でした。

これに代わって近年出てきたのがクイックリンク式で、組み合わせるとチェーンのコマと同じ形状になるリンクを使ってチェーンを接続するという方式です。

これがクイックリンクです。はめ合わせるとチェーン1コマと同じ形状になります。

これがクイックリンクです。はめ合わせるとチェーン1コマと同じ形状になります。

クイックリンク式のメリット

従来のピン式ではピンの押し込み加減が非常に重要で、適切な押し込み量で接続しないと動きが渋くなったり、最悪チェーンが切れる恐れもありました。クイックリンク式は接続に際して押し込み量のような加減すべきポイントがないので、接続が安定するのがメリットです。

またピン式では一度つないだチェーンを切る際に、ピンで接続した箇所を改めて切り直すことはできませんでした(毎回切る場所を変えなければなりませんでした)。一方でクイックリンク式はクイックリンクパーツさえ交換すれば同じ場所で切断→再接続できるというメリットがあります。

実際の交換

クイックリンク式のチェーンには1個クイックリンクが入っているので、別途クイックリンクの購入は必要ありません。

まず、既存のチェーンを切断します。これはチェーン切り工具で行えますが、既存のチェーンが既にクイックリンク式の場合は、クイックリンク工具でリンク部を外すことでも切断できます。

次に、新品のチェーンを適切な長さに切ります。クイックリンク式のチェーンは工具無しでも接続できるのですが、ここで必ずチェーン切り工具が必要になるので、クイックリンク式にしたからといってチェーン切り工具が不要になるわけではありません。

この時、チェーンの両端にクイックリンクをつける関係上、両端に内プレートが出るようにしないといけないので注意が必要です。説明書に分かりやすい図があるので要チェックです。

最後にチェーンを車体にセットし、クイックリンクをつけてチェーンを仮接続します。この時点でチェーンは完全に接続されていません。

続いてクランクを回してクイックリンク部分をチェーンの上側に移動させた上で、ブレーキをかけてペダルを踏み込むと踏み込んだトルクでクイックリンクが完全にはまって固定されます。

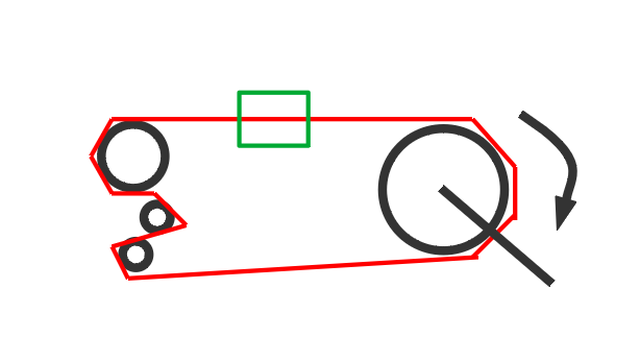

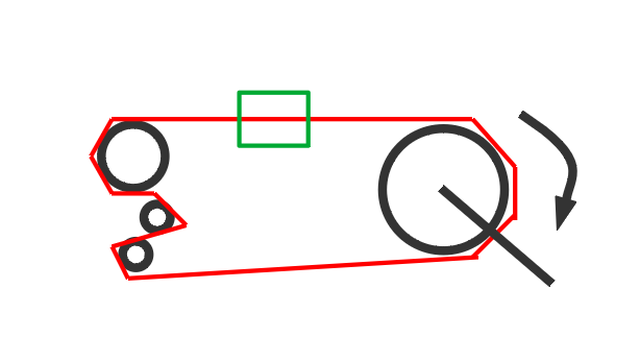

適当な図ですが、クイックリンクの部分を図の緑で囲ったあたりに移動して、クランクを踏み込んでトルクをかけてあげるとはまります。

適当な図ですが、クイックリンクの部分を図の緑で囲ったあたりに移動して、クランクを踏み込んでトルクをかけてあげるとはまります。

クイックリンク用工具について

今回の交換に当たってシマノ製のクイックリンク用工具(R20RTL0095X)を用意していたのですが、取り外しはともかく取り付けはどれだけ力を込めてもできなかったので、結局上述の通りチェーンに引っ張りをかける方式で接続しました。今後も取り外し専用で運用する予定です。

力を込めすぎたのかちょっと工具自体が歪んでしまいました。

力を込めすぎたのかちょっと工具自体が歪んでしまいました。

交換してみての感想

ピン式と異なる注意点はあるものの、覚えてしまえば確かにピン式よりメンテナンスは楽に感じました。もう少しクイックリンクが安価ならよりありがたいところです。