前々から常磐線のいわき以北を鉄道で旅行してみたいと思っていたので、福島県を中心に南東北を鉄道でぐるっとまわる鉄道旅行を企画してみました。

行くのがちょっと難しいいわき以北

長野から出発になるので高崎まではどうしても新幹線にはなりますが、その先をうまく工夫して安くいわきから先へ行けないか検討してみました。しかし、いわき以北は列車の本数自体が非常に少なく、特に日中の時間帯はいわきから原ノ町まで行ける列車が3時間空いているタイミングもあります。

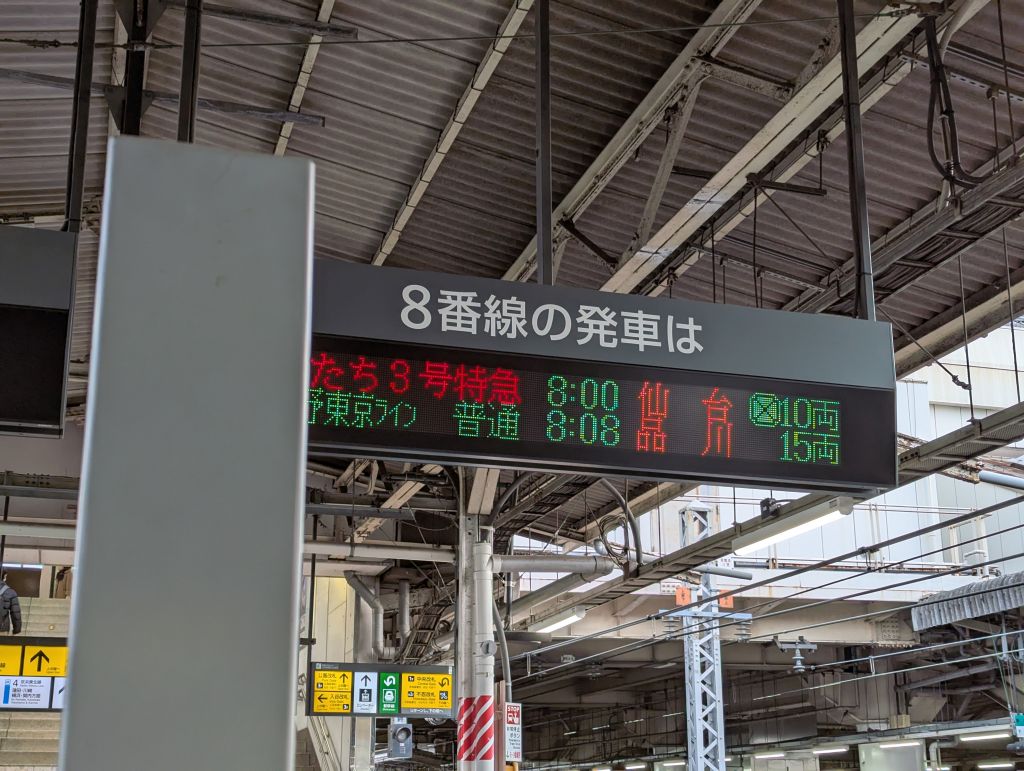

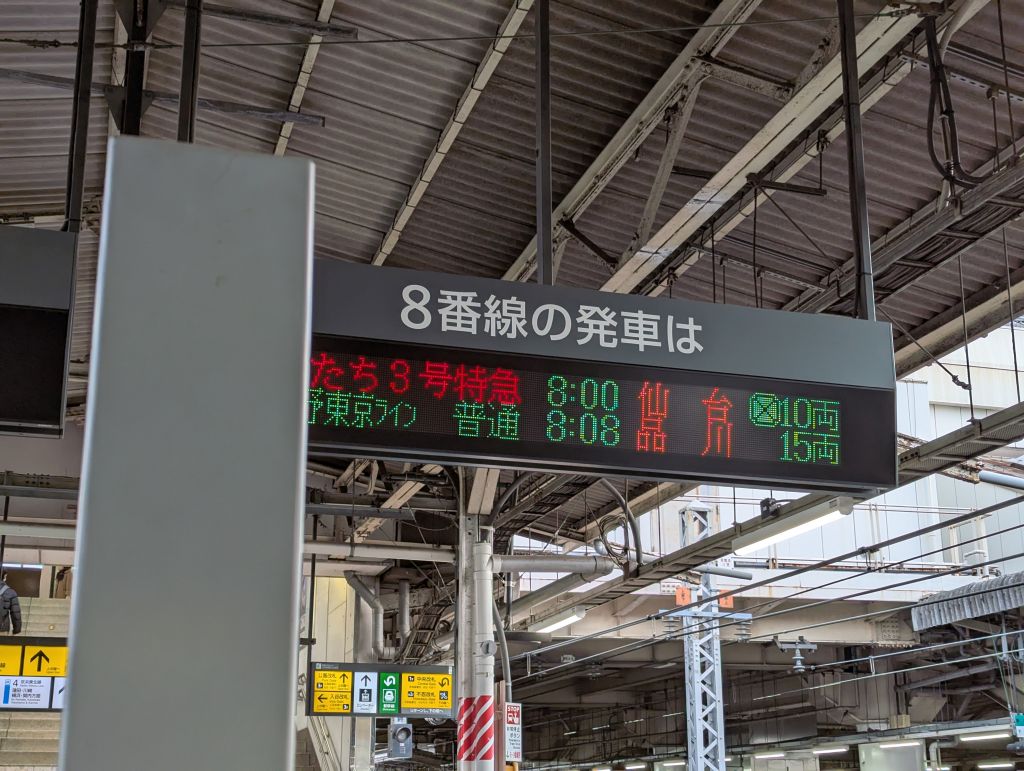

結局あれこれ考えましたが、一旦上野まで行って特急ひたちの仙台行きに乗るのが最も良さそうという結論になりました。

1日に3本だけですが、いわき以北に行く仙台行きの特急があります。

1日に3本だけですが、いわき以北に行く仙台行きの特急があります。

E657系はシートの座り心地が非常に良く、乗車時間は3時間ありましたが快適な旅ができました。平日ということもあって車内はほぼ満席でした。何となく水戸やいわきに向かう人が多いのかと思っていましたが、目的地は皆さん様々なようで、特に水戸からいわきの間の停車駅でパラパラ人が降りていくような感じでした。

特急ひたちの車窓風景

在来線特急はあまり乗る機会がないですが、沿線に見るものが多く車窓も楽しめました。特に常磐線の場合は元々複線だった区間を単線化しているところがあり、放棄された設備がところどころに見られるのが興味を引きました。

今回は進行方向向かって右側に座席を取ったところ、途中で海が見えるところもありこちらも楽しめました。

水戸以北では沿線に大きな工場が次々に出てくるので、Googleマップで何の工場かを調べながら風景を見ていたのですが、ほとんど日立グループの事業所だったのには驚きました。

浪江駅から道の駅なみえ

浪江駅で特急を降りて一旦改札を出ました。この浪江駅はJR東日本のSuica首都圏エリアの端の駅なので、上野からSuicaで乗車した場合でもSuicaを使って下車時精算ができます。面白いことに1つ先の桃内という駅は緩衝地帯の如くSuica首都圏エリアにも仙台エリアにも含まれていません。2つ先の小高駅はSuica仙台エリアの端の駅となっています。

浪江駅のホームです。

浪江駅のホームです。

改札口です。簡易型のSuica改札があります。

改札口です。簡易型のSuica改札があります。

特急停車駅ということもあり、指定席券売機もあります。

特急停車駅ということもあり、指定席券売機もあります。

浪江駅の駅舎です。平たく横に長い構造が昔の駅舎っぽく感じます。

浪江駅の駅舎です。平たく横に長い構造が昔の駅舎っぽく感じます。

駅前には佐々木俊一氏という浪江出身の作曲家の記念碑がありました。

駅前には佐々木俊一氏という浪江出身の作曲家の記念碑がありました。

せっかく降りたので駅からちょっと離れた道の駅なみえに行って名物の浪江焼きそばを食べることにしました。

浪江町役場です。

浪江町役場です。

役場のほぼ向かいにイオンがあります。

役場のほぼ向かいにイオンがあります。

国道6号も近くを通っています。

国道6号も近くを通っています。

駅から1kmほど離れたところに浪江町役場やイオンがあります。国道6号もこの付近を通っており、ロードサイド店舗がいくつかあります。訪問時にはすき家が新規に建設中でした。

こちらが浪江焼きそばです。麺が太いのが特徴です。豚肉も厚めに切ってあってボリューム感があります。昼時に行ったからというのもあるかもしれませんが、注文してから1分と立たず出てきました。

道の駅なみえです。

道の駅なみえです。

道の駅の裏にラッキー公園という公園があります。

道の駅の裏にラッキー公園という公園があります。

道の駅なみえの特徴として、ポケモンをテーマにした公園が併設されていることと、無印良品が併設されていることがあります。観光の拠点的な機能が集約されているような印象を受けました。

再び浪江駅へ

道の駅なみえの裏を流れている請戸川に沿って浪江駅に戻りました。ちょうど白鳥が数羽やってきているようでした。

請戸川沿いには遊歩道があり、桜並木が有名だということです。

線路沿いを歩いて駅のほうに戻りました。

線路沿いを歩いて駅のほうに戻りました。

浪江駅からは普通列車で原ノ町駅へ向かいます。しかし、ご紹介したように浪江駅はSuica首都圏エリアの所属なのでここからSuicaで列車に乗ることはできません。JR東日本の東北地区ではえきねっとアプリでQRコード乗車券が購入できるので、今回はそちらを事前に買っておきました。

(続きます)