先日調達したTraktor Kontrol Z2の概要とハードウェア部分をご紹介しようと思います。

Traktor Kontrol Z2の概要

Traktor Kontrol Z2はDJソフトTraktorや音楽制作ソフトMachineなどでおなじみのNative Instruments社のDJミキサーです。

特徴として、

- 自社製品であるTraktorとの親和性が高いこと

- 単体でもDJミキサーとして機能すること

- オーディオインターフェイスを内蔵していること

が挙げられます。この手のコントローラーでDJミキサー兼コントローラになっているのは珍しいと思います。そのため、アナログレコードとDVSシステムを混合利用したい場合に適した製品になっています。

本体はNI製品共通の黒地のデザインとなっています。筐体にはアルミ合金が使われ、光沢のある仕上がりになっています。コンシューマー寄りのかっこよさが追求されたデザインになっていると思います。

EQとフェーダー

EQ部分には通常のHI-MID-LOWの3段階のEQに加えてフィルターのノブが付いています。このフィルターは左側に回すとローパス、右側に回すとハイパスになります。回転度合いはカットオフ周波数に影響します。

バンドパスやノッチは選べませんしレゾナンスも固定ですが、EQ代わりにフィルターを使うのも意外に便利です。フィルターのノブはちょっと大きめに作られていて、ゆっくり回転させる時も操作しやすくなっています。

フェーダーは標準的なストロークのものが装備されています。クロスフェーダーはAudio Innovate社のInnofaderという高品質なものが採用されているそうです。

そのクロスフェーダーは非常に軽いタッチとなっています。縦フェーダーの方は気持ち重めの設定です。

ブラウズエンコーダーなど

パネルの中央部にはトラックのブラウジングを行うエンコーダーノブなどが配置されています。3つ並んでいるノブのうち、一番上の大きめのものがブラウズエンコーダーです。このノブでトラックの選択が行えます。

このノブが秀逸なのは押し込みに対応している点です。つまり 押す・回す・押しながら回す の3通りの操作が1つのノブで可能です。トラックのブラウズは単に一覧になったものを選択するだけではなく、ツリーをたどるような動作も必要になりますが、この特徴によりノブ1つでトラックの選択が簡単にできるようになっています。

赤で囲んだボタンが重要なボタンで、DVSモードと単独ミキサーモードを切り替えるボタンです。これを押すとTraktor側ではデッキに曲をロードしなくなるため、”デッキに残った曲が普通の曲の入ったアナログレコードのタイムコードコントロールで誤作動する”という現象が起きなくなっています。

黄色で囲ったボタンはTraktorとZ2の信号疎通などを表示してくれます。

下段のノブはヘッドホンモニター用のボリュームとCUE/MIXのバランスノブです。CUE/MIXはちょっとカーブが急なようで、結構ひねらないとCUEの音が聴き取りにくいように思います。

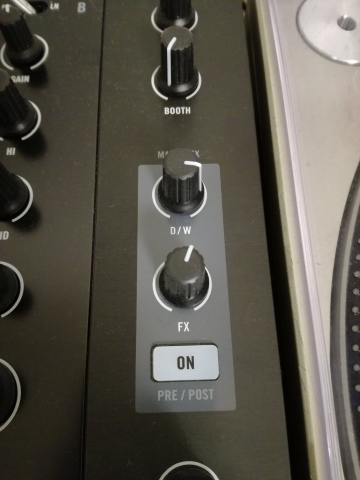

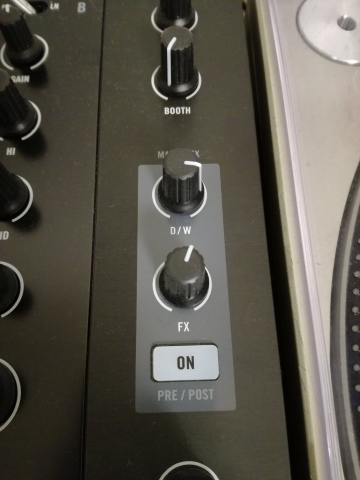

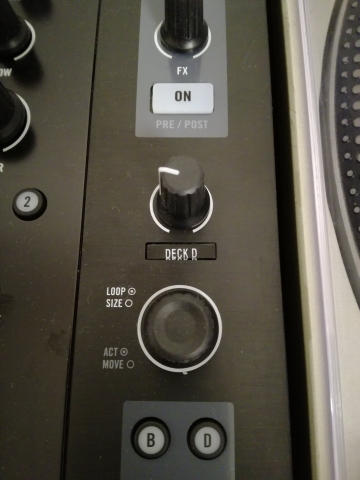

エフェクターなど

エフェクターはドライ/ウェットのバランスとかかり具合を調節できます。エフェクトはTraktor側で2種類ロードしておけるので、組み合わせ使用も可能です。

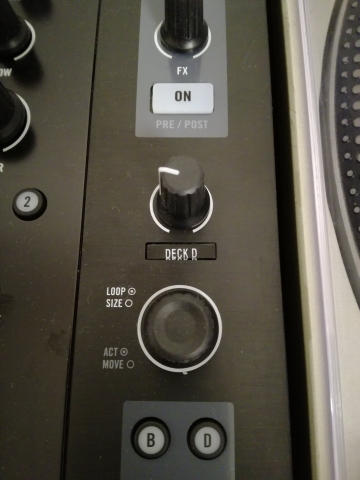

エフェクターの下にはルーパー用のちょっと大きめのノブが付いています。回すとループ長の変更、押すとループ再生開始という操作系になっています。

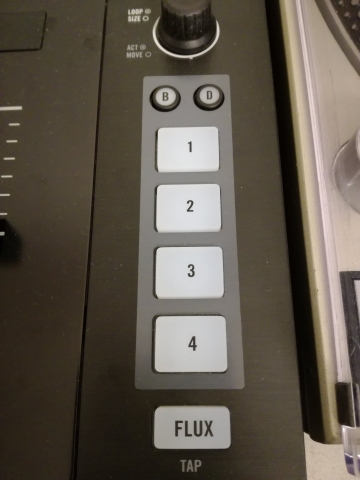

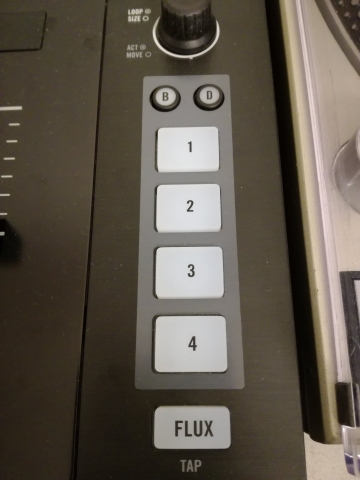

CUE/サンプラーボタン

筐体下部の左右に付いているのがCUEとサンプラーのボタンです。上に付いているBとDのボタンがデッキを指定するボタンです。デッキが曲を再生するトラックデッキであればCUE、サンプルを再生するリミックスデッキであればサンプルの録音とトリガーとして機能します。

最下部のFLUXというボタンはFluxモードのオン/オフに使用します。Fluxモードをオンにしておくと、CUEボタンを押しても曲の再生位置が内部的に維持され、CUEボタンを放した時に元の曲の再生位置に戻るという振る舞いをします。トラックの印象的な部分をCUEに入れておくと便利に使えそうです。

フロント・リアパネル

フロントパネルにはクロスフェーダーのリバーススイッチ、フェーダーカーブの調整、ヘッドホン端子があります。ヘッドホン端子にはミニプラグが用意されているので、HD25などのデフォルトでミニプラグのヘッドホンは運用しやすくなりました。

リアパネルはこのようになっています。DVSシステムを運用するシステムのコア機材としては入出力端子が少なく感じます。配線はUSB端子とターンテーブルからの入力をつなげばDVSシステムが動かせるので、非常に簡単です。通常のアナログレコードのみの設定とそれほど変わりません。

USBハブとしての機能もあるので、同じNI社のコントローラを追加してパワーアップさせることも可能です。