おいしそうなアスパラガスが売られていたので、おひたしにしてみることにしました。

まず事前に魚焼きグリルで焼き目をつけます。

その後、めんつゆにつけておひたしにするという超簡単なレシピです。一応一晩ひたしてからいただく予定なのでまだ食べていませんが、どうなるでしょうか。

アスパラガスは皮の処理が苦手でちょっと敬遠していたのですが、最近”皮はゴボウのささがきの要領で、包丁で削ぐようにむけば良い”ということを学んだので、今後は積極的に活用してみたいと思っています。

国道19号篠ノ井小松原の土砂崩れは復旧作業中で、このエントリを書いている2021年8月9日時点では6:00-21:00の間のみ片側交互で通行可能となっています。

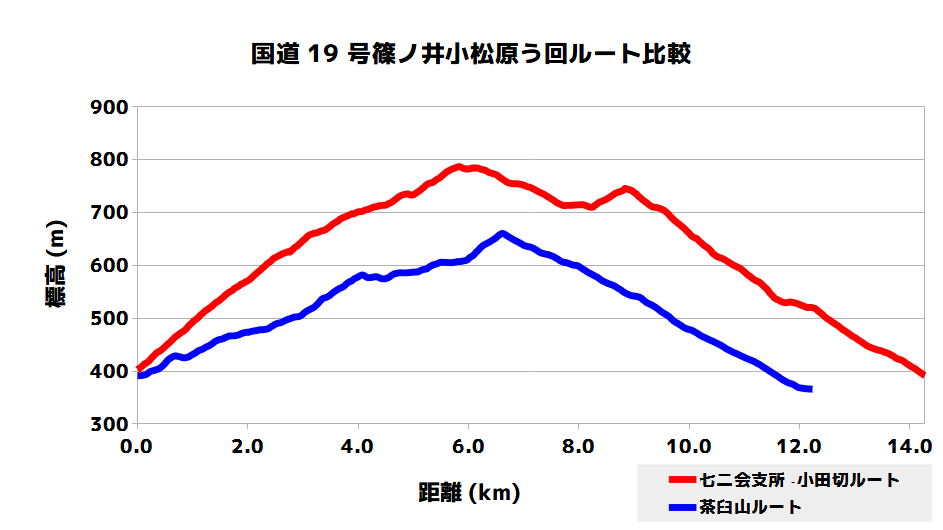

元の交通量の多い道路で片側交互通行となっているので、通行可能時間帯には常時渋滞が発生している状況です。渋滞を避けるべく、笹平トンネルよりも長野駅寄りのう回路である七二会支所-小田切経由と茶臼山経由のルートを比べてみました。

実際の走行で得られたGPSデータをグラフ化するとこのような感じになります。

標高差・勾配・距離いずれの値においても茶臼山ルートの方が有利なことが分かります。七二会支所-小田切ルートの強いポイントとしては交通量が少ないことと、う回して出る先が小市西交差点なので長野駅方面へのアクセスを考えると有利です。

それぞれ走ってみましたが、余力があるようだったら七二会支所-小田切ルートの方が自転車向きのようには思いました。厳しいルートなのは間違いないのですが、交通量の少なさが心理的な負担の少なさにつながっています。

七二会支所-小田切ルートはルートの大半が南向き斜面なので、真夏は走行中のオーバーヒートに注意する必要があります。七二会支所前に商店があり、自販機で補給が可能なので適宜補給・冷却など工夫して走行すると良いと思います。

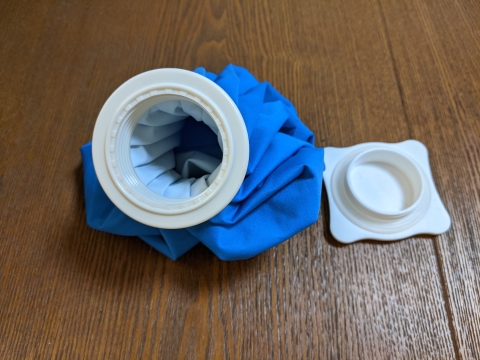

スポーツ選手がアイシングに使用するようなアイスバッグ(いわゆる氷のう)を買いました。

スポーツ用品店などに行かないと買えないものかと思っていましたが、ドラッグストアのサポーターなどが並んでいるコーナーに1,000円しない程度で売られていました。

主に自転車に乗った後の筋肉冷却と、室内にいる時の冷房代わりにも使用しています。

優れている点が2つあります。まず、温度が0度を下回らないところが良いところです。水と氷を入れて冷やすので、冷え過ぎることがなく快適です。

もう1つ、ぬるくなってしまった場合は中身を詰め替えればすぐに再使用できるところも優れています。氷のストックがある限り冷却能力を継続できるいわば残弾制なので、氷を日頃からストックしておくといつでもベストの状態で使えます。

熱を持っている部位があればそこをピンポイントに冷やすほかに、単に涼をとりたい場合は首を冷やすのがオススメです。太い血管が走っているので冷却の効率が良いとのことです。

筑北村にある小仁熊ダムを見に行きました。前から地図で見て大きいダム湖があるようだったので気になっていた場所です。

麻績川の支流である東条川のために造られているダムです。このダムは東条川のダムなのですが、東条川から離れた場所にあるという変わったダムです。

東条川はだいたい国道403号沿いを南から北に流れ、麻績川に合流します。この川沿いが洪水の常襲地帯だったのでダムを造りたかったところなのですが、ダムに適した場所が無かったそうです。

そこで東条川の上流に分岐を作ってそこから導水路で小仁熊ダムまでを接続し、緊急時には東条川の水を導水路で引き受けることで本川の水量を調節する仕組みとしたんだそうです。

普通のダムかと思っていましたが、本川から水を引き受けて洪水調節をするという変わった設計のダムでした。この辺りはよく訪問するので、分水堰なども見に行きたいところです。

8/6より4月に発表されていたZen3コア採用のAPUがリテール版として販売されるそうです。

[PC Watch]

CPU部分がZen3、GPU部分がVegaという構成で、Ryzen7 5700GとRyzen5 5600Gの2種類がラインナップされています。リテール版パッケージということで本体にはWraith Stealth CPUクーラーが付属するそうです。

上位の5700GはCPU部分が8コア16スレッド、3.8GHz-4.6GHzとAPUながらなかなかの高性能な設定となっています。

CPUに対してGPUはVegaシリーズのままということで、これ1台である程度ゲームもしたいとなるとちょっと不足を感じそうです。

Ryzen5000シリーズは今まで単体CPUのみのラインナップだったので、「Ryzen5000シリーズのPCを作りたいが、今市場に出回っているVGAは買いたくない」という場合は有力な選択肢ではないかと思います。