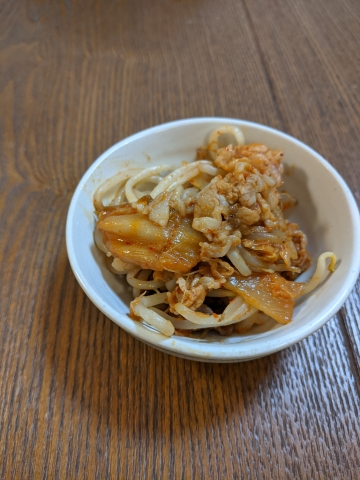

ここしばらく食べていたキムチの味がなかなか濃く、お漬物感覚で食べるには少々厳しい感じがしたので豚キムチにしてみることにしました。

キムチをお漬物感覚で食べるのは日本オリジナルで、本場韓国ではどちらかと言えば調味料的な使い方をすることが多いという話を以前聞いたことがあります。なので、こんな感じでいただくのが本来の姿に近いのかもしれません。

豚肉に下味を付けた上で炒めると、できあがった時の味ムラが少なく、おいしく仕上がります。下味にはキムチのつけ汁が利用できるので、無駄がありません。

ATOK Passportにはインターネット上の辞書を使って変換候補を表示する”クラウド推測”という機能があります。

8月のアップデートで自転車用語が拡充されたとのお知らせがあったので、簡単にチェックしてみました。

調べてみるとあまり一般的ではない自転車部品の名前なども推測で出すことができます。例えば、”チェーン”と入力してクラウド推測を行うとチェーンリング、チェーンステーガード、チェーンケースなどが候補に出てきます。

メーカーについても同様で、自転車本体の供給メーカーやウェアのメーカーも推測で出すことができます。例えば”キャノン”と入力してクラウド推測を行うとキャノンデールとCANNONDALEをそれぞれ変換することができます。

ウェアメーカーで言えば”パール”でパールイズミなどを推測変換することができます。元がアルファベットなので変換で出すメリットはあまりないものの、dhbやASSOSもカタカナから変換で出すことができます。

このようにかなり専門的な用語も網羅してくれているので、自転車趣味の人にとってはかなり利便性が向上しました。大変ありがたいです。

フライパンでも割と簡単に作れるという話を聞いたので、スペイン風炊き込みご飯であるパエリアを作ってみました。

具材は冷凍のミックスシーフードと有りものの野菜、味付けはチキンブイヨンとトマトピューレで簡単に作ってみました。

冷凍のミックスシーフードとトマトピューレのおかげで、それほど手間をかけずに作ることができました。

少々要研究だなと思ったのは水加減で、調べたレシピで作ってみたところ思いのほか水分がなくなるのが早く、焦げないように適宜差し水をしながら作ることになりました。

できあがりは結構気に入ったので、何度かリピートしながら自分なりにレシピを仕上げていきたいと思います。

ホームエレクターを長く運用していると、レイアウト替えや引っ越しなどでポストの長さが合わなくなってしまうことがあります。ちょうどいい長さのものを改めて買えば良いのですが、もったいないのでDIYで既存のポストをカットしてみました。

以下の道具を用意します。

まずポストの先端についている黒いキャップを外します。このキャップは割と柔らかい素材でできているので、傷をつけないように当て布をしてプライヤーなどで挟んで引き抜きます。

当て布をしても傷がついてしまうことがありますが、多少はやむを得ないと思います。

次にポストをどこで切るか決めます。棚板を取り付ける予定の位置にテーパードスリーブを取り付け、テーパードスリーブの上部に沿ってマジック等で目印の線を引きます。

この方法でカットするとキャップの先端と棚板の金具の高さが合うようになるので、テーパードスリーブを基準にカット位置を決めるのがオススメです。

ポストをカットしていきます。目印に合わせてパイプカッターで切るだけなので、切断作業自体はゆっくりやれば力も要らずやりやすいと思います。

問題はこの次の工程で、カットしたパイプ内部に出ている”バリ”を取る必要があります。バリはパイプの内側にできるので人の手が触れるわけではないのですが、バリがある状態だとキャップが装着できず、無理矢理キャップをねじ込むとキャップが裂けてしまうことがあります。

バリの除去にはパイプリーマーを使いますがホームエレクターのポストはステンレス製で非常に硬く作られています。取るのはなかなか大変な作業になると思います。

私は パイプリーマーでざっとバリを除去→金属ヤスリで気になるところを削る→再度パイプリーマーで仕上げ という手順でバリを取りました。

完璧に取り去る必要はないですが、キャップの装着に支障が無い程度にバリを除去します。

最後に最初の工程で外したキャップを装着します。スムーズに入らないかもしれませんが、ある程度バリが除去されているのであればショックレスハンマーなどで打ち込んでしまっても問題ないと思います。

キャップが装着できたら改めて棚を組み立てます。

棚板の金具にキャップがきれいに収まり、満足いくできあがりになりました。ポストが出っ張っていないと机用途などにも便利です。ホームエレクターの組み換えで半端な長さのポストがある方はDIYのカットにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

松代周辺の千曲川沿いには、一面につる性の植物が植わった畑が広がっています。特徴的な見た目のこの植物は、長いもなんだそうです。

農林水産省の作物統計調査(2019年)によれば、長いもは全国合計の出荷量が128,400tあり、全体の9割程度にあたる113,900tは北海道(63,200t)と青森県(50,700t)が占めています。これに次ぐ全国3位の出荷量なのが長野県(5,010t)となっています。上位2道県が規格外ですが、長野県も一大産地と言って良いのではないかと思います。

長いもは水はけの良い土地でよく育つとのことなので、千曲川による堆積物が中心と思われる松代周辺の土壌は栽培好適地なのかもしれません。

長野市周辺では秋になると地場野菜として長いもが多数出回るので、流通が始まったら入手してみたいと思います。

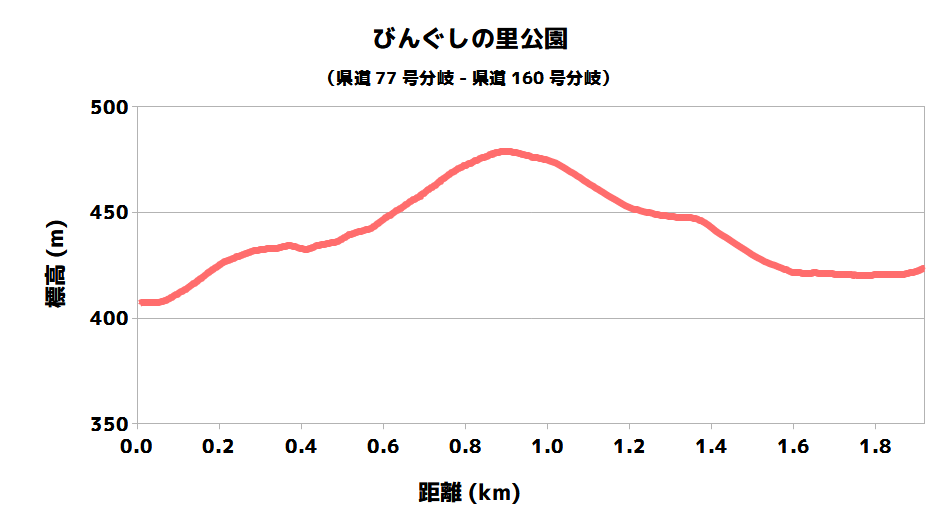

坂城町にあるびんぐしの里公園を訪問してきました。千曲川サイクリングロードで言うと黄色い大望橋のあたりになります。サイクリングロードからは少々離れています。

公園名のびんぐしというのは髪の毛をとかす櫛のことで、この公園がある山がその山影から通称”びんぐし山”と呼ばれていることから名付けられたそうです。

位置は坂城町の西部、室賀峠に向かう県道160号沿いになります。県道77号の村上交差点から県道160号に入り、1kmほどで到着です。千曲川サイクリングロードからのアクセスの場合は大望橋のある交差点で山側に曲がれば、そこから右左折無しでほぼ村上交差点になります。

公園はかなり広大で、植栽などはていねいに手入れされています。昆虫採集に向いているのか、訪問時には親子連れで虫採りをしているところをよく見かけました。

公園の管理センターには食堂と売店が併設されており、坂城町の名物である”おしぼりうどん”(辛味大根の汁をつけ汁として食べるうどん)などが提供されているとのことです。農産物加工場が近隣にあり、そこで生産されたオリジナル商品も店頭に並ぶとのことです。

トイレも完備されており安心です。かなり新しめのトイレです。

| 男女別 | ○ |

| 小便器 | 3 |

| 個室 | 洋式1 |

| 多目的 | ○ |

ちなみに公園の背後の山を登っていくと頂上に公営の天然温泉施設があり、そこもなかなかの人気スポットだとのことです。

この頂上までの登りは距離は1kmほどなのですが、途中に長さ100m程度ながら勾配が15%かそれ以上はある超急勾配区間が断続的に存在しており、非常にきつい坂道となっています。正直こちらの登りはあまりおすすめできません。

温泉施設までの登りはともかく、公園施設はサイクリングロードからも意外にアクセスが良く、まとまった休憩スポットとして利用できそうな印象でした。普段サイクリングロードで通過してしまう方もちょっと寄り道してみては良いのではないかと思います。

先日KICKRに新しいファームウェアが公開されていることに気がついたのでアップデートをしてみることにしました。

KICKRのファームウェアアップデートは、スマートフォン用のWahoo UtilityというアプリでKICKR本体とスマートフォンを接続し、スマートフォンでダウンロードしたファームウェアをKICKRに転送することで行います。

操作自体は非常に簡単なのですが、私のPixel3a XL(Android11)でアップデートを試みたところ、”Kickr Firmware Upgrade Failed”というエラーが出て失敗してしまいました。

時間をおいて試してみても同じだったので、サポートの記事を参照してトラブルシューティングしてみることにしました。

記事によれば最もよくあるのはKICKR本体とスマートフォン以外のBluetooth接続が存在する場合だそうです。KICKRは3台のデバイスと同時にペアリングができるので、スマートフォンと接続している場合でも他のデバイスとペアリングしたままにできます。

ファームウェアアップグレード時はスマートフォンとKICKRが1対1でペアリングしていないといけないそうなので、この場合KICKRの電源を一旦切り、KICKRとペアリングしている全てのデバイスの電源も切った上でKICKRの電源を再度入れ、スマートフォンとペアリングすると良いとのことでした。

このトラブルは特にKICKRとELEMNTシリーズをあわせて使っている場合に起きやすいそうです。私はまさに当てはまるのでこの方法を試してみましたが、残念ながら結果は変わりませんでした。

その後Wahoo Utilityを一旦削除してインストールし直す等試してみたのですが結果が変わらず、ダメ元で昔使っていたP9 liteを使ってアップデートを試みたところ、こちらでは問題なくアップデートをすることができました。

ネットで調べてみると確かに”デバイスによってエラーが出るものと出ないものがあるらしい”という経験則に基づく情報は出てくるのですが、なぜP9 Liteが平気なのかは良く分かりません。非常用の予備のような感覚で持っておいたP9 liteですが、思いもよらないところに活躍の場がありました。