野沢温泉の近くにある北竜湖に行ってみました。

夏場ということもあってボートなどを中心とした水遊びでなかなか盛況の様子でした。おととし9月の写真と比べてみると少々水量が少ないような気がします。北竜湖の水は農業用に使われているそうなので、真夏は多少水量が減るようです。

飯山駅の西方にある斑尾高原に行きました。私は斑尾高原に行く時は上信越道の豊田飯山IC付近まで出てから県道96号経由で向かうことが多いです。結構な急勾配区間を含むルートになるので大変ですが、それほど交通量も多くなくオススメしやすいルートです。

走行の方は概ねいつも通りだったのですが、途中で話題のe-bikeに乗っている方に出会いました。ちょうど私が瞬間的に勾配が12%くらいに達する区間を何とか登っていると、「電動ですいません…」と言いながら軽々と追い越して登って行ってしまいました。

実際乗ってみないことにはどういう走行感になるのかは分かりませんが、見た感じではどんな坂でも楽に走れてしまいそうな感じでした。高原やスキー場の夏場のアクティビティとしてはかなり有力そうな感じがします。

RX6000シリーズのラインナップが増えました。

[PC Watch]

6600XTは1080pでのゲーム体験をターゲットに性能が調整されているということです。AMDの発表資料にもありますが、1080pというのは確かに2021年のPCゲーム環境としては多数派に思えます。

性能面ではRX 5700XT比でもかなり上回る内容になっているそうです。一方でカードの標準的な消費電力は160W、システム全体の推奨電源容量は500Wとなっています。PCI-exの補助電源は8pin1つが必要だそうです。このあたりは性能の割りに取り扱いやすそうな印象です。

希望小売価格は米国の現地価格で379ドルということで、上位製品と比べると現実的に購入を検討できる製品が出てきた感があります。ただ、やはり前世代のRX 5000シリーズからプロセスルールが7nmになったのもあり、VGAという製品自体が全体的にかなり高くなった感はあります。

あとは製品の供給ですが、これは昨今の状況を見るにあまり期待せずに待っていた方が良さそうな感じがします。せっかくの新製品ですが、価格・供給の両面からしばらくは傍観するしかなさそうなのが少々残念です。

修理に出したディスプレイが戻って来ました。

本体基盤の故障だったということです。

iiyama( マウスコンピューター)のサポートを利用するのは初めてでしたが、対応がとても速く助かりました。発送してから正味2日くらいで修理完了品が届きました。

修理依頼についてはWeb上で修理依頼を発行すればよく、修理申し込みのためにサポートセンターに電話をする必要がないところも非常に便利です。

影の功労者は捨てずにとっておいたBenq XL2410Tで、これがあったおかげでPCの利用を止めずに済みました。大分画面が黄色くなってしまっていますが、今後も一応予備用に残しておこうと思います。

Vivaldi4.1がリリースされました。

新機能が2つ追加されています。

[Vivaldi blog日本語版]

Vivaldiは以前からタブを重ねておくことができましたが、スタックしたタブの表示スタイルにアコーディオンというスタイルが追加されました。

これはスタックしたタブを展開した時に水平方向に展開するというものです。上下2行にタブを展開すると画面の縦幅が圧迫されて気になる…という方にはに便利そうです。

コマンドチェインはいわゆるマクロ的な機能で、Vivaldiの様々な機能を任意の順番で組み合わせて一括実行することができます。

各種操作に加えて待ち時間を挟むこともできるので、ページを開いて読み込み時間の分を待った上で○○…といった構成も可能です。

複数のページを開いた後にタイリング表示する、特定のページを開いてフルスクリーン表示するといった構成例が紹介されています。

奥裾花渓谷から鬼無里の町方面に戻る際に通る帰路の動画を投稿しました。

奥裾花自然園への道は奥裾花大橋から2-3kmほど行きの道と帰りの道が分離されています。行きの道は裾花川右岸側、帰りの道は左岸側です。一方通行なので比較的安心して走れます。

林道整備の経緯は分かりませんが、橋やトンネルの雰囲気を見ると帰りの道の方が整備年代が古そうな感じです。

奥裾花渓谷の様子もこれで一通りご紹介できたのではないかと思います。

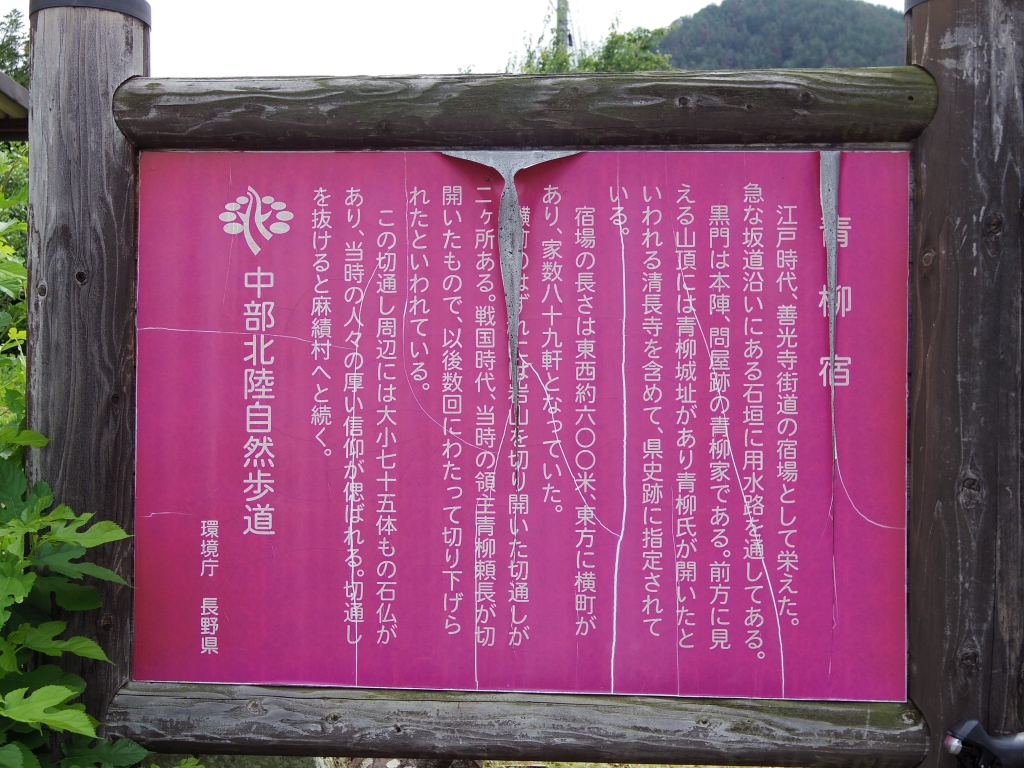

聖高原方面を探検していると、北国西街道(善光寺街道)の痕跡を色々と見つけることがあります。今回はその中でも筑北村にある青柳宿を訪問してみました。

北国西街道は現在の松本市から長野市に至る街道で、主に西国からの善光寺参拝のために利用されたそうです。いわゆる五街道ではありませんが、往来は活発だったと言われています。

青柳宿は会田宿(松本市会田)と麻績宿(麻績村麻)の間にある宿場です。位置をわかりやすく説明するなら、長野自動車道の筑北PA付近というとわかりやすいのではないかと思います。

現在の青柳宿の様子です。ご覧のようにかなり急な坂に沿って宿場町が広がっていたようです。

立派な本陣前です。

この宿場の面白いポイントとして、上の説明看板にもある通り宿場の出口の巨岩を人力で掘って作った切り通しがあることが挙げられます。

こちらが大きい方の大切り通しです。かなりの高さの岩が切り下げられています。

これだけの高さ・長さの岩を削るのはさぞ大変だったろうと思います。この切り通しの開通で街道の通行はかなり便利になったようです。

壁面をよく見ると”のみ”の痕跡らしきものも生々しく認められます。

こちらは先ほどの大切り通しに比べるとコンパクトですが、同様のものです。通称小切り通しと呼ばれています。

大切り通し・小切り通しを抜けると街道は麻績村方面に続いていきます。この先には最大の難所である猿ヶ馬場峠も控えているので、松本から歩いてくることを考えると相当過酷な旅程だったことが想像できます。