夏の野菜としてすっかりなじみのある存在になっているモロヘイヤですが、長野でも地場産が割と容易に手に入ります。オーソドックスにめんつゆでおひたしにしてみました。

簡単に調理できて栄養価が高いところがナイスな野菜だと思います。もう一品欲しいときに重宝しています。

夏の野菜としてすっかりなじみのある存在になっているモロヘイヤですが、長野でも地場産が割と容易に手に入ります。オーソドックスにめんつゆでおひたしにしてみました。

簡単に調理できて栄養価が高いところがナイスな野菜だと思います。もう一品欲しいときに重宝しています。

よく利用している長野県道55号と途中にある差切峡のご紹介をしようと思います。県道55号は千曲市と大町市を結んでいる道路です。大町麻績インター千曲線という名前からも分かるとおり、途中で国道403号と重複しながら最終的には国道18号の戸倉交差点に至ります。

途中の筑北村を通る区間に”差切峡”という名勝があります。

差切峡は麻績川がこの近辺の岩を急激に削ったことにより形成された峡谷で、巨岩・奇岩が数多く見られる場所です。新緑の季節が美しいそうですが、地学的にも見るべきポイントが多いように思います。

差切峡の手前にいきなりこのような大きな露頭があります。近くで見られないのが残念です。この辺りの地質は産総研地質調査総合センターのシームレス地質図によると10万年くらい前の堆積岩だそうです。

このように峡谷に差し掛かると切り立った岩塊が視界に入ってきます。峡谷の方の地質はジュラ紀(1.n億年前)の堆積岩で構成されているそうです。恐竜時代のものと考えるとちょっと気が遠くなります。

続きを読む長野県道452号は県道31号の中条隧道付近と県道401号の古屋敷という地区を結んでいる道路です。虫倉山の南斜面を登る道路のうちの一つです。

今回は登りで通行することにし、中条隧道の中条側からのスタートになりました。

最初の2kmほどは6%前後の勾配が続くので意外に取り組みやすい道かと思いましたが、中盤から様子が急変します。後半は平均勾配が8%前後あるため、要所に10%かそれを超える急勾配が控えています。

総延長4kmほどですが、後半の攻撃力が高いので結構長く登ったような感触が残る道路です。

調査日は天気が今ひとつでしたが、その分登り切ったところでは霧が出て少々幻想的な風景を見ることができました。

県道31号から北方向に山を登るのであれば、何と言っても小川アルプスラインこと県道36号がオススメです。しかし、小川村までは行かず長野市街から近いところで軽く登りをこなしたいという場合は良いルートなのではないかと思います。

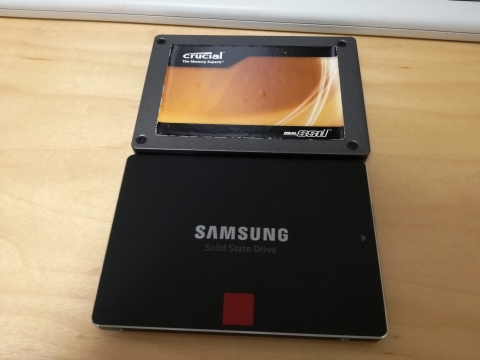

データ置き場として使っているSAMSUNG 850 PRO(256GB)の調子がここ最近よくありません。データを週次で外付けHDDにバックアップしているのですが、コピーの最初では通常通りの速度でコピーが走るものの、途中で速度が急低下して全く転送ができなくなってしまいます。

結局コピー作業を中断するときにエクスプローラをフリーズさせてしまうので、困っていました。

故障が疑わしいのでまずはCrystaldiskinfoでSMART情報を調べてみました。同様にSAMSUNGが提供しているMAGICIANというユーティリティでも調べてみましたが、特に異常は認められませんでした。

それ以外に以下の対策を試しました。

残念ながらいずれもこれといった効果が無かったので、予備で捨てずに持っていたCrucialのRealSSD C300(128GB)を代役に据えました。

こちらでは速度が低下する問題が発生しません。 2010年に購入した古いSSDなのでそもそもの転送速度が公称約300MB/sで、さらに容量的には半減です。しかしながらデータ置き場としての容量は十分なので、とりあえず当面常用するのはこちらで行こうと思います。

北信地域の探検をする際にテーマとして意識することが多いのが北国街道です。北国街道は軽井沢の追分交差点で中山道と分岐し、善光寺を経由して越後国に向かう街道です。現在の国道18号とおよそ似たような線形となっています。

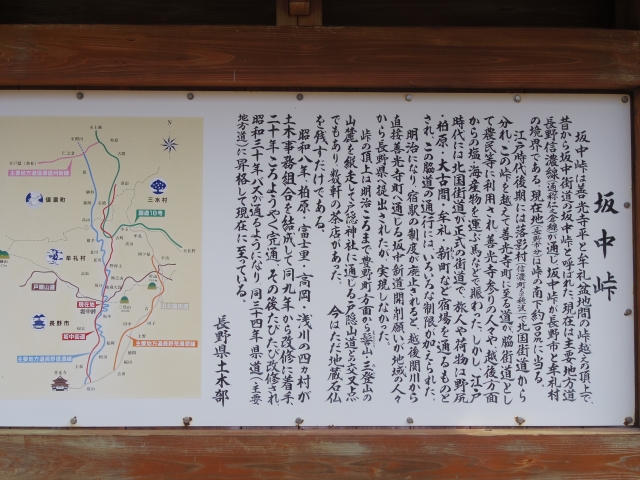

善光寺の後、本線は牟礼に向けて山越えのルートになりますが、サブポジションの街道として坂中街道という街道が分岐します。

今回取り上げる坂中峠は、その坂中街道上の峠です。現在は長野県道37号の坂中トンネルがあるので峠を意識することはそれほどありませんが、今でも峠の旧道が残っています。

峠の頂上手前には展望公園と称する公園があるのですが、木が生い茂っているので展望は望めません。ベンチくらいしかありませんが、静かなのでちょっと休憩するには良いスペースです。

ナロウサーティは東京サンエスがワンバイエスブランドで展開しているサドルのシリーズ名です。サドルのレール幅が一般的な共通規格より13mm狭い30mmになっているのが最大の特徴です。

以前に製品コンセプトが小柄な私に合っていると思ったので試しに買ってみたのですが、ロードバイクの先輩がずいぶんと気に入られてフィジークのアリオネと交換してもらいました。

その後、やはりあの使い心地が気になったので比較的ツーリングに振った性能だという”クルーズメン”を30mm対応のシートポスト共々調達しました。

手持ちのサドルと並べてみた様子です。フォームが厚めに入っていることもあり、全体的に大柄に感じます。自転車に装着しても同様なので、この点は見た目的な部分で好みが分かれるかもしれません。

実際に累計20時間ほどツーリングで乗ってみました。確かに柔らかいのでお尻は痛くなりにくい気がします。製品の紹介文を見ると街乗り専用のような印象も受けますが、指で押してみた柔らかさはMax Flite Gelflowとそこまで変わりません。座面が丸いFliteか、比較的平らなナロウサーティかといったところです。

そして最大の特徴であるレール幅の効果はやはり絶大で、脚がかなり回しやすく感じます。私は非力で軽いギアを使って回転数に頼って走っているので、この特徴は非常にありがたいものです。脚を閉め気味にしても全く抵抗感無く回せるので、とても快適です。

縦断面を見ると後部は反り上がったような形状になっていますが、この点も気に入っているところです。後輪荷重で重心を後ろに預け気味にすると、この反りがちょうどお尻のカーブにフィットして快適です。

こんな方にオススメです。

まだサドル高さや後退量などセッティングを詰め切れていないところもありますが、ざっと使ってみたところの印象は非常に良好です。ちょっと変わり種のパーツですが、シートポストとセットで揃えても外国メーカーのサドル単品と並ぶくらいの価格で収まるのでいかがでしょうか。

国道18号を走っていると野尻湖の北側に野尻トンネルというトンネルがあります。上り線に歩道があるのですが、下り線には点検廊しかありません。

歩道は途中で途切れてしまいますが、トンネル手前にある階段を登ると旧道を通ってトンネルをカットすることができます。

何となく国道の規格を感じさせる旧道です。階段で登るのでちょっと面倒ですが、それほど厳しい登りを強いられるわけではありません。

現役当時をしのばせる急カーブ注意の看板も草木に埋もれています。

頂上付近からは妙高山がきれいに見えるのでオススメです。

野尻トンネル自体、約200m程度とそこまで長いトンネルではないので車道走行のまま抜けていくのも手なのですが、安全に配慮するのであればこちらの旧道通行をオススメします。

トンネルをそのまま走るのに比べて、それほど体力的負担が大きくないところもポイントです。

8/7付けでバージョン5204がリリースされています。 今回はAGESAにパッチが適用され、互換性の向上が図られているそうです。

互換性の向上という表現になっていますが、今回のアップデートで新たに対応するようになったCPUがあるわけではないようなので、パフォーマンスの向上という意味合いでの互換性の向上という表現ではないかと推測します。

今回のバージョンも前バージョンの5008同様にEZ Flashによるアップデートが推奨されています。

川中島の合戦で上杉方が布陣したという妻女山に行ってみました。途中まで車道があり、展望台が整備されているので自転車でも気軽に訪れることができます。

妻女山展望台までは決して長い登りではないですが、平均勾配は8%前後の急勾配の登りになります。ヘアピンカーブを4回こなすと展望台です。

ちなみに登り口には上杉謙信槍尻の泉という史跡があります。上杉謙信がここで槍尻を地面に突き立てたところ、湧水が出るようになったとの伝説が伝わっています。

ちなみに実際に湧水は存在しています。したたるようなゆっくりとしたペースですが、水が湧き出ています。

ちょっと場所が分かりにくいですが、国道403号沿いに案内看板もあるので迷うことはないと思います。松代周辺の史跡を見るのとセットで立ち寄ると良いのではないかと思います。

夏になって地場野菜も夏のものが大量に並ぶようになってきました。その中でモロッコインゲンが目立っていたので、試しに買ってみました。

今回は電子レンジである程度火を通して、卵と一緒に炒めてみました。

モロッコインゲンはかなり高密度な食感のある野菜なので、フワッとした卵とのコントラストが楽しいレシピです。今回味付けは塩コショウのみにしましたが、ケチャップをかけたり溶けるチーズを混ぜたりと味付けのアレンジも楽しめると思います。