ER-4XRのケーブルが断線していることに気がつきました。

断線しているのはケーブル途中の筒状の部品がついているところで、完全に線が切れてしまったわけではなく、被覆内で切れてしまったようです。なので、線の曲げ具合では聞こえることもあります。

部品から線が出ている根元の部分なので、自力で修理するのは少々難しそうに感じます。ケーブル交換ができないか方法を検討したいと思います。

ER-4XRのケーブルが断線していることに気がつきました。

断線しているのはケーブル途中の筒状の部品がついているところで、完全に線が切れてしまったわけではなく、被覆内で切れてしまったようです。なので、線の曲げ具合では聞こえることもあります。

部品から線が出ている根元の部分なので、自力で修理するのは少々難しそうに感じます。ケーブル交換ができないか方法を検討したいと思います。

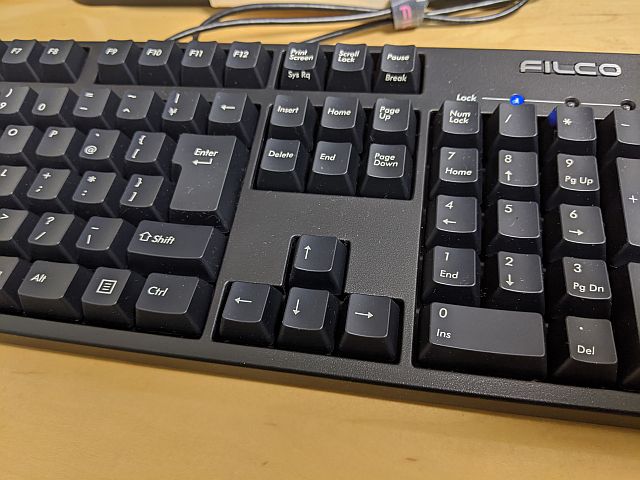

かなり久々に自宅で使っているキーボードを更新しました。ダイヤテック株式会社が展開するFILCOのMajestouch2というモデルです。正確な型番はKOBO-B02-M-NB2で、日本語配置フル規格・Cherry社茶軸スイッチ・キートップかな印字無しというものです。

今でこそゲーミングデバイスの隆盛でドイツCherry社のスイッチを使用したキーボードが増えましたが、FILCOはかなり昔からCherry社のスイッチにこだわったメカニカルキーボードを製造しているように思います。

今回買ったモデルは日本語配置でキートップにかな印字のないものです。筐体はスタンダードな設計で、キーボードにしっかりした鉄板が入っているのでしっかりした剛性感があります。

比較的キーボードの枠部分が狭めに作られているので、フルキーボードながら多少コンパクトな感じです。

接続はPS/2またはUSBで、PS/2の場合は全キー同時押しでも認識可能とのことです。USBの場合でも6キーまで同時入力を認識可能とのことです。

最大のポイントであるスイッチ部分は、全キーにCherry社のスイッチが採用されています。今回私が購入したモデルは茶軸という打ち味がメカニカルで音は抑えめというタイプです。

音は抑えめという触れ込みですが、実際にタイピングしていると「トトトト…」という結構小気味いい音がします。私はこの音も含めて気に入っているのですが、オフィスなど他の人がいる環境で使用した場合、人によっては気になるかもしれません。

押し込んだ時に入力が成立するまでに抵抗の”山”が存在し、なおかつ押し込んだ時に多少音が出るので、入力時の気持ちよさは特筆ものです。

付属品として、キートップ引き抜き工具と専用の滑り止めシートが付属します。付属品としては結構豪華な内容です。

ここ十数年使っていた東プレのRealforceと比べてみてどうかというところですが、正直どちらにもどちらの良さがあり、一概にどちらが優秀とは言いがたいと思います。

RealforceはRealforceで静かながら打っていて打鍵感は気持ち良いですし、スイッチ部が静電容量無接点方式である関係上相当長くに渡って使えるのが魅力です。

一方、今回のMajestouch2は、ファーストインプレッション時点ではとにかく音も含めた総合的な感覚が良い点と、Realforce比で比較的コストが安く済む点、メーカーでの細かいカスタマイズに対応してくれる点が魅力だと思います。

昨今リモートワークで自宅勤務となっている方も多いのではないかと思いますが、もし自宅のキーボードをちょっと良いものにしようと思った時には候補として検討していただきたい製品の一つです。

ER-4XRのイヤーチップですが、俗に3段キノコと呼ばれる3段フランジイヤーチップを長らく使っています。

一方で、ER-4シリーズにはスポンジ状のフォームイヤーチップも用意されており、遮音性についてはフォームの方に軍配が上がるように思えます。

しかしながら、ER-4用のフォームイヤーチップは少々硬質でガサガサした触感になっており、どうもしっくりこないと感じていました。

イヤホン用のアクセサリを見ていたらER-4に互換性があるというサードパーティ製のイヤーチップを見つけたので、ここしばらくはそちらを使っています。

Crystalline Audioというブランドのクリスタルチップスというイヤーチップです。イヤホンに取り付ける筒(コア)の周辺にフォームが巻き付けてある、ER-4用のフォームイヤーチップと同一の構造です。

コアのサイズはS・M・Lの3種類で、ER-4シリーズであればSが互換性のあるサイズとなります。メーカーサイトで各社イヤホンとの互換性を調べることができます。

本体部分のサイズも同様にS・M・Lの3種類です。

フォームがER-4純正の物より柔らかく、フィット感が良好に感じます。フォーム特有の遮音性も優秀だと思います。これはフォームのキメが細かいのも一因かもしれません。

また、フォームの表面に薄いコーティングのような加工がされており、これにより装着した時の感触が良いです。耳の穴にガサガサ感がないので快適に装着できます。

フォームは高反発な印象で、冬場でも比較的柔らかな状態を維持しています。一方、柔らかで高反発な分、指でこねた後に復元するスピードが速いので、装着は素早く行う必要があります。

耐久性についてはおよそ1年弱で表面のコーティングが劣化し、ボロボロと崩れてきてしまいました。半年くらいで交代させてあげるとフレッシュな状態を維持できるのではないかと思います。

コスト面は単品で買うと1ペア800円弱、3ペアまとめて買うと700円ほどといったところです。純正の3段キノコと比べると2倍程度のコストになります。

少々割高感のある製品ではありますが、性能面を考えると妥当な感じがします。カナル型である以上フォームイヤーチップにしたいという方、どうも純正のイヤーチップが合わないなという方にはオススメできる選択肢です。

愛用のER4-XR用にはいくつかの種類のイヤーチップが用意されています。

私がメインで使っているのは中サイズのER38-18CL-4SXですが、自分の耳の穴の大きさに対しては少し大きく感じていました。

カナル型の製品特性から考えて、小さいサイズを十分に耳道の奥にねじ込むのが正しいと思っていたのですが、小さいサイズだとどうしてもイヤーチップが中で回転してしまい、急角度で耳道に当たって痛みを感じます。

そんなわけで時々小サイズのイヤーチップを試しては元に戻すというサイクルを繰り返しています。

これが繰り返されていることから、最近は意外に大サイズこそがフィットするのではないかという仮説を立てています。

そもそも欧米人向けのサイズでしょという先入観から試していませんでしたが、耳道の中で変な角度になりにくい点については大サイズが一番優れているように思います。そのうち試してみる予定です。

今までDeckadance2で使っていたので全く気にしていなかったのですが、Traktor用コントロールバイナルの各トラックには役割があるんだそうです。

赤で示した最外周部がリードインと呼ばれるトラックで、デフォルトの設定ではここに針を落とすとトラックの先頭を強制的に再生する動作をします。

黄色で示したせいぜい2-3溝分しかない内周部がブラウズ用のトラックで、ここに針を落とした状態でレコードを前後に動かすと、ブラウザのカーソルを上下に動かすことができます。こちらはデフォルトではオフになっています。

リードインはデフォルトでオンになっているだけのことはあり、非常に便利な機能です。私はあまりキューポイント間をスイスイ移動するような操作ができないので絶対モードでの操作が多いですが、相対モードで創造的なプレイができる方にとってはとても便利なのではないかと思います。

内周のブラウズ用の溝については、Z2の場合ブラウジング用のノブがあるのでそれほど重要ではないと思います。しかし専用コントローラがない場合は、ターンテーブルで選択してPCのキーボードでロードという操作ができるので、専用コントローラの代替として使うことはできそうです。こちらはユニークですが面白い機能だと思いました。

今回はSW編ということでTraktorも込みの実際の使用感をエントリにまとめてみたいと思います。

Z2にはミキサー本体以外に

が付いてきます。そのため、買ってすぐにTraktorのDVSシステムを運用可能です。後から追加であれこれ買わされなくて済むのは好感が持てます。

まず、本体付属シートに記載されているURLにアクセスしてTraktor Scratch Pro2をダウンロードし、インストールします。アクティベーションには付属ユーティリティのService Centerを使用します。

Service Centerを使用するためにはNative Instrumentsのアカウントが必要なので、持っていない場合は作っておきます。Service CenterでTraktorのライセンスキーを入力すると、まずはTraktorが使用できるようになります。

続いてPCとZ2をUSBケーブルでつなぎ、Z2の電源を入れます。プラグ&プレイで自動的にドライバがインストールされ、使用可能になります。

Z2の電源が入っている状態でTraktorを起動すると、Traktorが自動的にZ2を検出し、設定を行ってくれます。これはウィザードに従って”次へ”を押していくだけなので何もしなくてOKです。

とりあえずZ2とTraktorを組み合わせて使うのであればたったのこれだけでOKです。細かいことを言えばDVSの信号調整やフェーダーのキャリブレーションが必要なのですが、まずは動かしたいと言うだけならこれで十分に楽しめます。

さっそく動かしてみると、何と言っても驚くのがブラウザ操作が簡単なことです。ミキサー中央のエンコーダでトラックを選択し、ロードボタンで各デッキに送ります。

トラックは大半の人がツリー管理していると思いますが、ミキサーのシフトボタンを押しながらエンコーダを回すとフォルダを移動し、エンコーダのみを回すとトラックを移動するように設計されています。この操作系はとてもよく考えられていると思います。

とても重要なエンコーダとシフトボタンです。

最近DJミキサーを新しくしたので、それに関連して久々にDJ関連機器を色々チェックする機会がありました。

最後にインプットした知識から色々変わったと思っていたところだったのですが、直近で気になったのは2018年の初頭にオルトフォンのコンコルドシリーズがリニューアルしていたことでした。

[AV Watch]

かなり多岐にわたっていたラインナップが整理され、カートリッジそのものもパワーアップしているようです。

ここで気になるのは旧ラインナップの取り扱いです。私は旧Elektroを愛用しているのですが、このカートリッジ用の交換針はどうなるのでしょうか。

エレクトロという割に出音がおとなしく、大好きなカートリッジです。

市場に出回っている分で全てなのであればちょっと多めにストックしておきたいと思うのですが、迷います。

先日調達したTraktor Kontrol Z2の概要とハードウェア部分をご紹介しようと思います。

Traktor Kontrol Z2はDJソフトTraktorや音楽制作ソフトMachineなどでおなじみのNative Instruments社のDJミキサーです。

特徴として、

が挙げられます。この手のコントローラーでDJミキサー兼コントローラになっているのは珍しいと思います。そのため、アナログレコードとDVSシステムを混合利用したい場合に適した製品になっています。

本体はNI製品共通の黒地のデザインとなっています。筐体にはアルミ合金が使われ、光沢のある仕上がりになっています。コンシューマー寄りのかっこよさが追求されたデザインになっていると思います。

EQ部分には通常のHI-MID-LOWの3段階のEQに加えてフィルターのノブが付いています。このフィルターは左側に回すとローパス、右側に回すとハイパスになります。回転度合いはカットオフ周波数に影響します。

バンドパスやノッチは選べませんしレゾナンスも固定ですが、EQ代わりにフィルターを使うのも意外に便利です。フィルターのノブはちょっと大きめに作られていて、ゆっくり回転させる時も操作しやすくなっています。

フェーダーは標準的なストロークのものが装備されています。クロスフェーダーはAudio Innovate社のInnofaderという高品質なものが採用されているそうです。

そのクロスフェーダーは非常に軽いタッチとなっています。縦フェーダーの方は気持ち重めの設定です。

パネルの中央部にはトラックのブラウジングを行うエンコーダーノブなどが配置されています。3つ並んでいるノブのうち、一番上の大きめのものがブラウズエンコーダーです。このノブでトラックの選択が行えます。

このノブが秀逸なのは押し込みに対応している点です。つまり 押す・回す・押しながら回す の3通りの操作が1つのノブで可能です。トラックのブラウズは単に一覧になったものを選択するだけではなく、ツリーをたどるような動作も必要になりますが、この特徴によりノブ1つでトラックの選択が簡単にできるようになっています。

赤で囲んだボタンが重要なボタンで、DVSモードと単独ミキサーモードを切り替えるボタンです。これを押すとTraktor側ではデッキに曲をロードしなくなるため、”デッキに残った曲が普通の曲の入ったアナログレコードのタイムコードコントロールで誤作動する”という現象が起きなくなっています。

黄色で囲ったボタンはTraktorとZ2の信号疎通などを表示してくれます。

下段のノブはヘッドホンモニター用のボリュームとCUE/MIXのバランスノブです。CUE/MIXはちょっとカーブが急なようで、結構ひねらないとCUEの音が聴き取りにくいように思います。

エフェクターはドライ/ウェットのバランスとかかり具合を調節できます。エフェクトはTraktor側で2種類ロードしておけるので、組み合わせ使用も可能です。

エフェクターの下にはルーパー用のちょっと大きめのノブが付いています。回すとループ長の変更、押すとループ再生開始という操作系になっています。

筐体下部の左右に付いているのがCUEとサンプラーのボタンです。上に付いているBとDのボタンがデッキを指定するボタンです。デッキが曲を再生するトラックデッキであればCUE、サンプルを再生するリミックスデッキであればサンプルの録音とトリガーとして機能します。

最下部のFLUXというボタンはFluxモードのオン/オフに使用します。Fluxモードをオンにしておくと、CUEボタンを押しても曲の再生位置が内部的に維持され、CUEボタンを放した時に元の曲の再生位置に戻るという振る舞いをします。トラックの印象的な部分をCUEに入れておくと便利に使えそうです。

フロントパネルにはクロスフェーダーのリバーススイッチ、フェーダーカーブの調整、ヘッドホン端子があります。ヘッドホン端子にはミニプラグが用意されているので、HD25などのデフォルトでミニプラグのヘッドホンは運用しやすくなりました。

リアパネルはこのようになっています。DVSシステムを運用するシステムのコア機材としては入出力端子が少なく感じます。配線はUSB端子とターンテーブルからの入力をつなげばDVSシステムが動かせるので、非常に簡単です。通常のアナログレコードのみの設定とそれほど変わりません。

USBハブとしての機能もあるので、同じNI社のコントローラを追加してパワーアップさせることも可能です。

愛用のMX180 Originalがどうも故障してしまったようです。故障の症状は、マスターチャンネルの出力が右Chだけ常時-10dbほど低くなるというものです。

ヘッドホンモニター出力は正常なので、モニターしながら遊ぶ分には問題ないのですが、録音しようとするとかなり致命的な状況です。

調べてみるとMX180 Originalは8年くらい使っていたようです。今後どうしようか検討中です。