北国街道の旧川田宿を訪問しました。旧川田宿は現代の住所で言うと長野市松代若穂川田にあります。

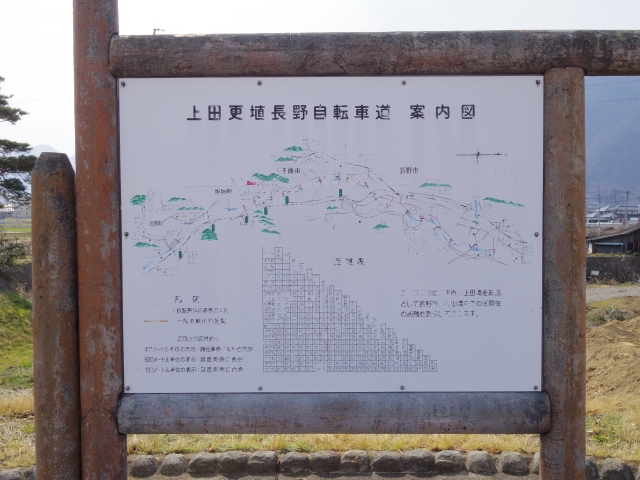

北国街道というと現在の国道18号と大体ルートが同じなのですが、この北国街道には東脇往還と呼ばれる支線のようなルートが存在します。東京方面から国道18号を移動してくると矢代宿(現在の屋代駅付近)で分岐し、本線は善光寺方面へ、東脇往還は松代方面へ向かっていきます。分岐した路線は牟礼宿で合流することになります。

今回訪問した川田宿は矢代宿の次の次に当たる宿場です。現在の国道403号からは離れているので、意図して訪問しない限り宿場町の町並みは目に入ってきません。

本陣や蔵造りの建物など当時をしのばせる建造物が残っています。また、そのほかの建物もリニューアルはされているようですが、構造自体は宿場町らしい風情を残しているものが多いように感じられました。

宿場の端には高いところに小さな社がまつられており、これは火災予防を祈願した秋葉神社だそうです。

近くにあった説明板にもある通り、立派な天然石の上にあります。家の屋根くらいの高さなので、高さ3mくらいはありそうです。高いところにあるので近くでじっくりと見ることはできませんが、確かに獅子の精巧な透かし彫りが施されています。

宿場内の舗装は石畳風に溝を切ったものになっているのもユニークです。

宿場内の舗装は石畳風に溝を切ったものになっているのもユニークです。