千曲市森地区と倉科地区に広がっているあんずの里と呼ばれる一帯を訪問してきました。

その名の通りあんず畑が集中しているエリアで、あんずの花が咲く時期は観光客で賑わうということです。

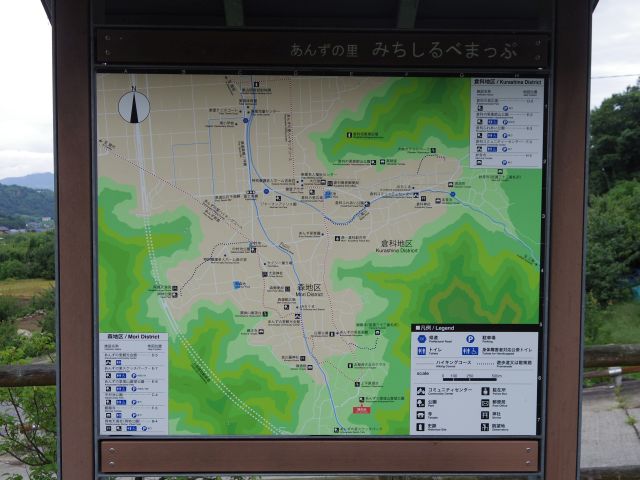

ルート的には国道403号から分岐する県道335号または392号がメインルートとして利用可能です。南東方面に進めば進むほど標高が高くなっています。そのため、あんずの里の奥側から北西方向を望むと見通しが良くなっています。

有名なのはこちらの上平展望台という場所で、売店の2階が展望台になっています。残念ながらあんずの花のシーズンではないので閉鎖されていました。

周辺にはこのようにあんずの木がたくさんあります。

要所にみちしるべとみちしるべまっぷという地図が設置されており、一帯を散策しやすくなっています。

みちしるべに従い窪山展望公園という公園を訪問してみました。窪山展望公園はあんずの里のかなり奥側にあり、その分展望が良い公園になっています。

この公園の売りである眺めはこんな感じです。あんずの花のシーズンであれば、手前側は花いっぱいになると思われるので見応えがありそうです。

あんずの里一帯は道路沿いに土産物屋が並んでいて、想像していたより観光地の雰囲気のあるところでした。ベストシーズンは混雑すると思うので気が進みませんが、今回のように季節外れにふらっと訪問しても面白いところだと思います。

林道くらいの道路のようですが、あんずの里の奥から五里ヶ峯の脇を通って坂城方面に抜けられるルートもあるようです。こちらも通行できることが確認できたら試してみたいところです。