wahoo KICKRと同社製のELEMNTサイクルコンピュータを組み合わせることで、ルートのリライドが可能です。これはGPSデータに基づいてKICKRが対応した負荷をかけてくれるというもので、単調になりがちなローラー台トレーニングを楽しくしてくれる機能です。

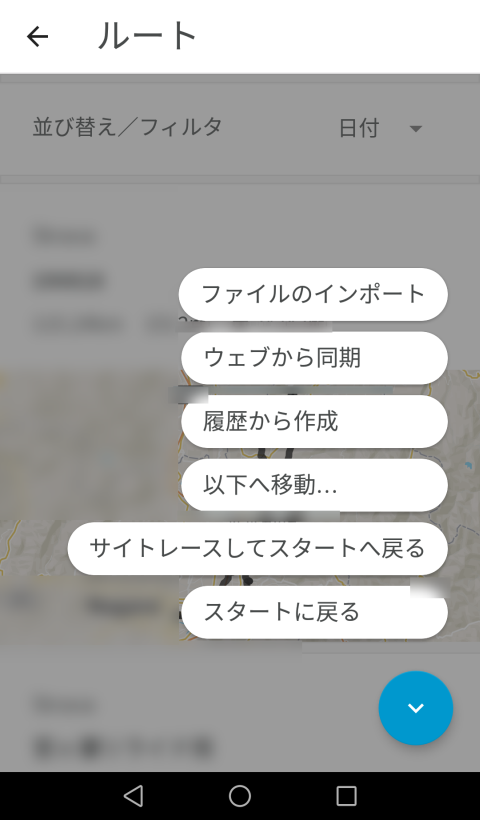

まず、スマートフォン用のコンパニオンアプリであるwahoo ELEMNTで”屋内”を選択します。この上でルートを選択すると、リライド用の情報としてサイクルコンピュータにGPSデータが転送されます。

ルートを選択 ボタンを押すとサイクルコンピュータにデータが読み込まれるので、後はサイクルコンピュータ側で開始ボタンを押すと、ルートのリライドが始まります。

刻一刻と負荷が変化するので、これだけでかなり面白さが違います。ただ、ルートラボやStravaで作成したデータだと勾配の変化が細かすぎる感じもするので、何らかの方法でスムージングしてあげるとより良さそうです。

絵の出ないZwiftといった感じでどこでも走れるので、冬場の活躍に期待したいです。