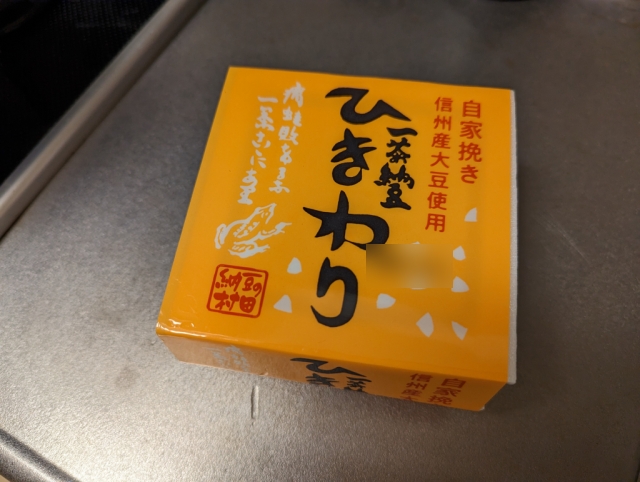

長野県出身の著名人の一人に俳人の小林一茶がいます。小林一茶は現在の長野県信濃町の出身で、いったんは江戸に暮らしていたこともあったそうですが晩年は信濃町に戻って暮らしていたそうです。

そのため信濃町には小林一茶記念館という資料館があるほか、今回のエントリの題材である句碑が非常にたくさんあります。正確な数は分からないのですが、どうも町内だけで100以上あるということです。

今回は偶然見つけたJAながのアグリサポート信濃町の前にあるものをご紹介します。

字が崩してあって読みにくいのですが、「痩かXる まXるX 一茶是XXX」と部分的に読めるので、有名な「やせ蛙 負けるな一茶 これにあり」の碑だと分かります。

こういった句碑は県内の信濃町以外の場所にもあるそうです。