長野県に展開するスーパーのデリシアで県産うぐいすきな粉を発見しました。

うぐいすきな粉は青大豆(緑大豆)を原料として作られたきな粉で、一部の五家宝に使われている材料というイメージです。

きな粉餅にしてみました。淡い緑色がなかなかきれいです。風味も香ばしく、おいしくいただけました。

このきな粉の原料は長野県の中でも東側の東御(とうみ)市産だということです。上田と小諸の間なので自転車でもよく走る地域ですが、大豆の畑は一体どのあたりなのでしょうか。気になるところです。

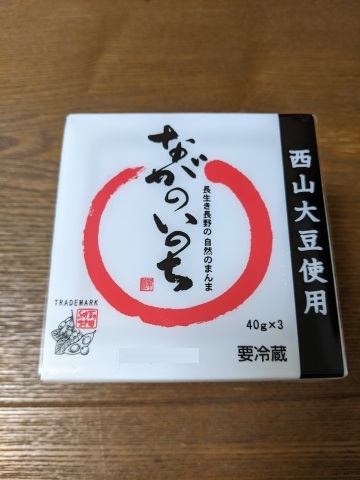

結構たくさんの種類がある長野のご当地納豆のうちの1つです。

西山というのは長野市の西側にあたる中山間地のことです。稲作に適さない環境だったため、小麦やそば、そしてこの大豆の生産が伝統的に盛んだそうです。

この納豆はその西山産大豆をなんと100%使用しているという特別なものです。製造元は道祖神納豆でおなじみの村田商店さんです。

大粒のふっくらした大豆で作られた納豆です。道祖神納豆と同様、納豆の嫌な臭いが少ないので納豆の苦手な方でも食べやすいのではないかと思います。

長野市農業公社が定める”ながのいのちブランド”の認定条件を満たしているため、同ロゴがパッケージに表示されています。

長野駅の駅ビルMIDORI内にある沢光青果さんで入手可能です。

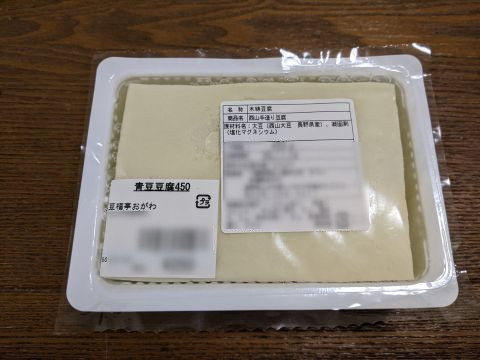

直売所で小川村産のご当地豆腐を入手することができました。

青豆豆腐という緑っぽい色味の大豆を使用した豆腐のようです。長野市西部の通称”西山”と呼ばれる地域では古くから大豆の栽培が盛んで、大豆の品質が良いことがよく知られていたそうです。

スーパーに行くと安価な豆腐もたくさんありますが、こういった手作りのご当地豆腐は豆腐そのものの味がしっかりしていて食べ応えがあります。流通は限られているのかもしれませんが、こういったご当地豆腐も探していきたいです。

味噌がなくなったのでまた違う銘柄を買ってきました。マルモ青木味噌醤油醸造所の有機無添加(白)です。

マルモ青木は長野市内に工場を構えており、製品は長野県外の一般的なスーパーでも入手可能と思います。銘柄では善光寺平(赤・白)が有名ではないかと思います。

今回の味噌は原料にJAS認定有機大豆・有機米を使用しているというのが特徴です。味の方は白味噌らしく塩気がマイルドで使いやすく感じます。薄味に調節するのがしやすい印象です。

原料がしっかりしているので安心感があるのも良いところです。

自転車ツーリングがてら旧街道だった道路を通ったり、沿線にある史跡を見に行ったりすることがあります。この時に資料として非常に便利なのが、国交省長野国道事務所のWebサイトにある以下のコンテンツです。

[関東地方整備局 長野国道事務所Webサイト]

ルートは北国街道・中山道・北国西往還と3種類あり、宿場間の大ざっぱなルートと見どころがまとまっています。

また、より詳細なガイドとして”信州の街道探訪マップ”というPDFデータが公開されており、これを見ると大体旧街道のルートをトレースできるのでとても便利です。

ここにたどり着くのがなかなか大変なのですが、かなり優れたコンテンツだと思います。道路が好きな方必見です。