よく自転車で走行している長野市西部を運行している路線バスが廃止になる見込みということで最近話題になっていました。5月13日の長野市長定例記者会見にこの件に関する資料が掲載されていました。

令和7年5月13日定例記者会見

[長野市ホームページ]

対象になっていた6路線いずれも完全に公共交通として廃止されるわけではなく、3路線は乗り合いタクシーに、残り3路線は市営バスとしてのバス運行を継続することになったそうです。よく自転車で併走している路線についてそれぞれ以下の通りになっていました。

アルピコ交通73系統県道戸隠線

県道戸隠線は県道70号を使って長野市街から戸隠方面に山を登っていく路線です。県道70号は普通車でもなかなか走行が大変そうな狭あい路線ですが、現状は中型バスでの運行となっておりバスが好きな方には結構楽しい路線なのではないかと思います。

こちらは乗り合いタクシーとして整備されるそうです。

アルピコ交通74系統鬼無里線

国道406号で長野駅から鬼無里へ向かう路線です。こちらは市営バスに転換し、車両は中型バスからマイクロバスに切り替えになるということです。ルートには若干変更があり、西組バイパスの部分で路線バスは旧道を走行していますが、市営バス転換後はバイパスを通行することになり、旧道区間についてはオンデマンドで停車になるということです。

アルピコ交通27系統高府線

県道31号で小川村の高府に向かうルートです。こちらは市営バスに転換し、中型バスでの運行を見込んでいるということです。バスは小川村との共同運行になるということです。

アルピコ交通26系統新町大原橋線

国道19号で信州新町方面に向かうルートです。終点は信州新町を過ぎて大原橋というバス停となっています。途中に犀峡高校があるため、通学路線としては重要度が高そうな路線です。市営バスに転換し、中型バスでの運行になるということです。

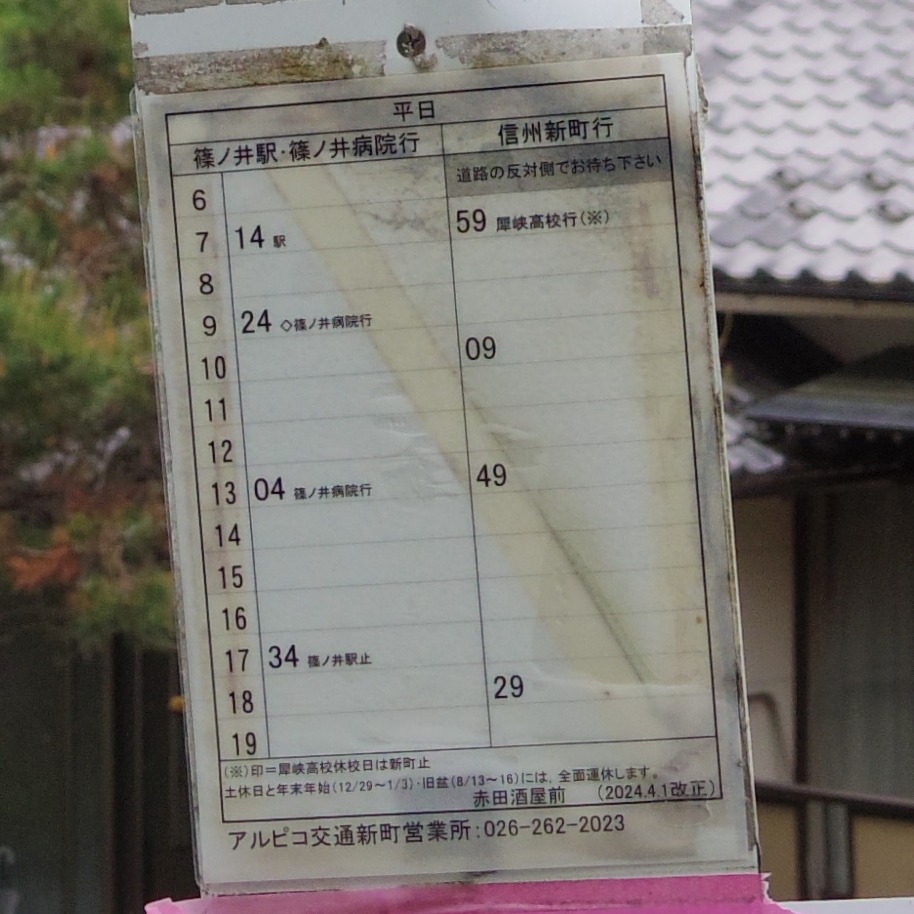

アルピコ交通128系統篠ノ井新町線

今回資料を読んでいて初めて知ったのがこちらの路線です。ルートとしてはJR篠ノ井駅から県道70号で山を登り、頂上に広がる信更町というエリアを経由して信州新町方面に降りていくという路線です。

バス路線があるという認識がありませんでしたがそれもそのはずで、こちらの路線は現在平日のみ運行のダイヤになっています。しかも1日4往復と本数も少ないので、私が自転車で通っている時にはすれ違う機会がなかったようです。

こちらの路線は乗り合いタクシーに転換し、後に信更町エリアについてはAIデマンドタクシーにアップデートを行うということでした。AIデマンドタクシーは松本周辺でも運用されていたようでしたし、地方の公共交通においては採用例が増えてきているように感じます。

とりあえず事業者側で廃止したいとされていた路線いずれについても完全に廃止とはならず、代替交通になったのは喜ばしいことかと思います。県内では今後もこのような話題はいろいろ出てくると思われるので、何か情報がないかウォッチしておきたいところです。