スーパーで出来合いの肉だんごを安く入手できたので、アスパラガスと組み合わせて炒めものにしてみました。

今回買った肉だんごは優れもので、セットで甘酢味のタレが入っていました。なので本当に炒めてセットのタレを加えただけというお手軽メニューとなっています。

アスパラガスは体積の割には高価に感じる野菜ですが、食感や栄養価の面では優秀だと思います。

先日組み立てた自作キーボードキット”Quick7″のファームウェア書き込み手順について整理しておこうと思います。

Quick7には自作キーボードキットで広く使われている”QMK”というファームウェアが採用されています。ファームウェアの構造や記法がキーボード間で共通なので、1回覚えてしまえば様々な自作キーボードキットのカスタマイズを楽しめます。

基本的にはQMKの公式ドキュメントが非常に詳しいのでこれを見ていただくのが一番良いとは思いますが、情報量が非常に多いのでこのエントリではQuick7を例にWindows環境において「これだけでOK」な手順をかいつまんでまとめておきたいと思います。

デフォルトのファームウェアを使う場合でもカスタマイズ環境を構築しておく必要があるので、まず環境構築を行います。

ファームウェアのカスタマイズ環境はWindowsの場合”QMK_MSYS“をインストールします。これとサクラエディタ等のプレーンテキストを編集できるテキストエディタをインストールすればカスタマイズ環境は完成です。

QMK_MSYSをインストールした後にQMKを起動し、表示されるコンソールに

[QMK]

qmk setupと入力します。公式のドキュメントにある通り、表示されるプロンプトにyと答えていくと設定は完了です。このコマンド入力はWindowsのコマンドプロンプトで行うものではなく、QMK起動時に表示されるコンソールで行う点に注意が必要です。

続いてQuick7のデフォルトキーマップ(デフォルト設定のファームウェア)を生成します。同様にQMKのコンソールで

[QMK]

qmk compile -kb yushakobo/quick7 -km defaultと入力すると生成ができます。

生成したファームウェアはQMKのインストールフォルダを変更していなければ、

[システムドライブ]:\Users\[ユーザ名]\qmk_firmware

の直下に*.hexという拡張子で保存されます。命名規則は決まっており、

[製造元]_[製品名]_[キーマップ名].hex

です。今回例に挙げているQuick7の場合は、”yushakobo_quick7_default.hex”というファイルがQuick7のデフォルトファームウェアになります。

ファームウェアの書き込みにはQMK Toolboxを使います。これを使うとGUI操作で簡単にファームウェアを書き込めます。書き込み作業の前にインストールしておきます。

書き込む際はまずキーボードをPCに接続し、キーボードをブートローダモード(ファームウェアを書き込めるモード)に移行します。ブートローダモードへの入り方はキーボードごとに違うそうですが、Quick7の場合は背面のスイッチを押すことで移行が可能です。

QMK Toolboxのウィンドウの上にファームウェアのhexファイルをドラッグ&ドロップするとファームウェアが書き込み待ちになります。その後にQMK Toolboxの”Flash”ボタンを押してしばらく待つとファームウェアが書き込まれ、キーボードがPC側にキーボードとして認識されます。

ファームウェア自体を直接操作することになるので、いわゆる”文鎮化”の可能性がチラつき緊張しますが、公式ドキュメントを読んでその通りに進めれば引っかかる部分はないと思います。

ファームウェアが書き込まれてWindowsが新しいUSBキーボードを認識した瞬間は結構新鮮な驚きがあります。緊張する作業ではありますがある意味作業全体のハイライトとも言える部分なので、あわてず楽しんで作業をして見るのが良いと思います。

長野県のご当地食品は色々ありますが、代表的なものの一つがこのビタミンちくわです。

スーパーの練り物売り場に行くと大体一番専有面積が広いのがこのビタミンちくわで、存在感の大きさを感じます。

製造元は石川県にあるスギヨで、石川県で製造されているにもかかわらず生産量の大半が長野県で消費されているという変わった商品となっています。

”ビタミン”の由来はちくわにサメ肝油が添加されており、ビタミンAとビタミンEが強化されていることからだそうです。栄養価の高さを前面に押し出したマーケティング戦略で戦後に大変な人気商品となったとのことです。

特に長野県に対しては鮮度維持のため食塩を詰めた状態で発送が行われていたそうで、長野県内においては”ちくわと食塩が同時に入手でき、しかも栄養のある食品”ということで定番化したということです。

ちくわ自体はスタンダードな性質で、比較的柔らかめに感じます。私が特に気に入っているのはあまり塩気が強くないというところです。味噌汁の具や煮物の具などに加えても味に大きく影響しないところが使いやすいです。

要冷蔵なので長野土産としてはちょっと取扱いが難しいかもしれませんが、是非一回お召し上がりいただきたい優秀なちくわです。

先日上田市にある信州国際音楽村を訪問しました。この施設のある山を貫通するように県道187号という道路が通っています。幹線道路という感じの線形ではないものの、なぜ県道指定されているのか気になったので実際に通行してみました。

通った区間はこんな感じです。上田市の上田原と長瀬を隔てている山の上を通ります。

今回は長瀬側(東側)から通ってみました。山の上を通る関係上ちょっとした峠になります。標高差は約170m、距離にして3.8kmというところなので平均4-5%というところです。実際に走行してみると頂上付近に断続的に急勾配区間があり、数字ほど楽な感じはありません。

頂上には須川湖という湖があります。

また頂上付近は比較的平坦な土地が多く、住宅の他に農地としても利用されています。

道路は全体的に狭く、全体の1/3くらいは林道並みの規格という感じでした。その割には交通量が多く、思っていた雰囲気と結構違いました。県道指定されているのでカーナビが案内する場合があるのかもしれません。

最大の問題は路面状況で、至る所が荒れ気味です。単純に走行感が気持ち良くないというレベルではなく、走行に危険があるような箇所も数多くあります。

路肩側が沈み込んでいる場所も多いので少々心配です。

通っているところは面白い路線なのですが、さすがに路面状況が悪すぎるのであえて通行する理由はない路線だと思います。同じようなルートであれば南側の県道82号か、千曲川左岸側を通る新しい道路が便利だと思います。

今回キーボード組み立てに挑戦するに当たって半田ごてを新しくしました。元々長く使っていた半田ごてがあったのですが、新しい半田ごてが非常に高性能だったのでご紹介します。

半田ごて本体は白光のFX-600にしました。セラミックヒーター採用で電源ONから作業開始までが非常に速い製品です。ホビー用途なら十分なスペックだと思います。

今回は半田付けする部品の中にチップ状のLEDパーツがあったので、半田付け時の温度には気をつかう必要がありました。この製品はダイヤル式で温度調節もできるので、こういった用途にも安心です。

動作状況を示すランプがついており、所定の温度に達したことを目視できるのも優れたポイントです。

こて台は同社製のFH300-81にしました。今までは半田ごてクリーナーの上に何となく置いていましたが、専用のこて台を買ったのは正解でした。作業の安全性も高くなったので満足です。この製品は安価ですが金属製で、思いのほか重量があります。重量のおかげで半田ごてが安定します。

クリーナーはこて台に元々スポンジタイプのものがついているのですが、金属製のクリーナー(大洋電気産業 ST-40)に交換しました。この金属製のクリーナーはこて先を何度か突き刺すと加熱された半田がこそげ取られるというものです。

スポンジタイプクリーナーは水に濡らして使うのでクリーニング時にどうしても半田ごての温度が下がってしまいますが、この金属製のクリーナーはクリーニング時に温度が下がりません。クリーニングしたそばから作業を再開できるので便利です。

ちょっと形から入るような感じになってしまったのでどうかと思っていましたが、実際に組み立てに使用してみたら買って正解だったと思いました。料理などでも同じことを思いますが、きちんとした道具を使うと気持ちが良いものです。

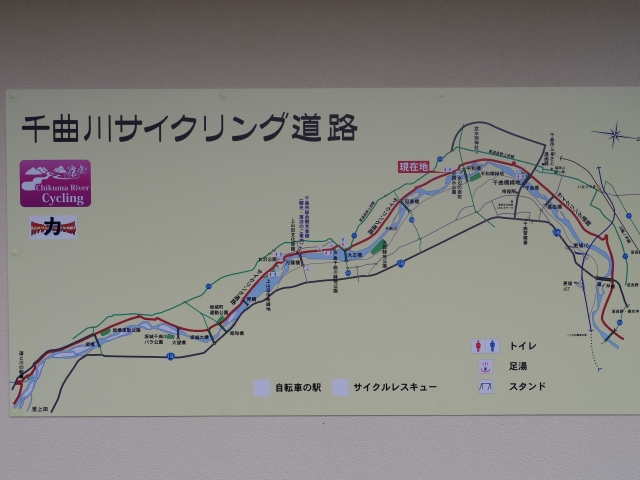

千曲川サイクリングロードに隣接した公衆トイレです。位置的には平和橋と冠着橋の中間地点付近になります。

堤防天端に面しており、トイレに困りやすいサイクリングロード沿いとしては非常に助かる立地となっています。

| 男女別 | ○ |

| 小便器 | 1 |

| 個室 | 洋式1 |

| 多目的 | ○ |

とても有り難いトイレなのですが唯一の難点は冬季閉鎖があることです。明確に閉鎖期間が決まっているかは不明ですが、おおよそ毎年11月下旬-3月下旬頃まではシャッターが降りて一切利用できません。

2月末から3月頃ともなると千曲川サイクリングロードは走行可能な気象条件になっていることが多いので、特に春先はあまり当てにしない方が無難だと思います。

私は長らく普通のJIS106キーのキーボードを使っていますが、手が小さいのもあって微妙に使いにくさを感じることがあります。自作キーボードには様々な形状があることを知っていたので以前から興味があり、今回初めて挑戦してみました。

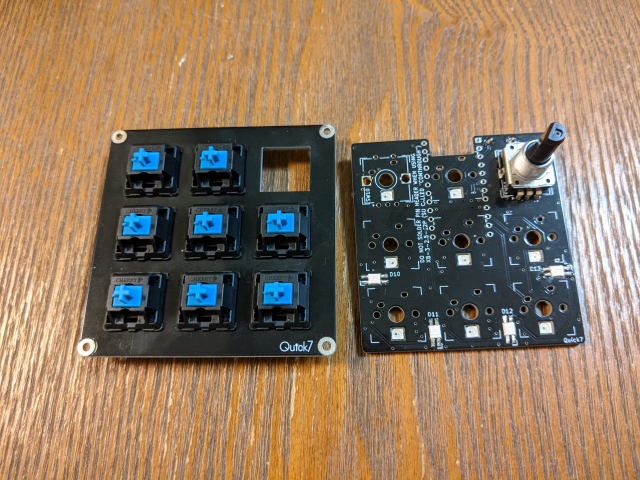

今回はまず練習という意味もこめてキーが9つのQuick7というキットを選びました。自作キーボードの専門店である遊舎工房さんの製品です。

パッケージはハガキ大くらいの大きさで厚さも1.5cmくらいしかありません。

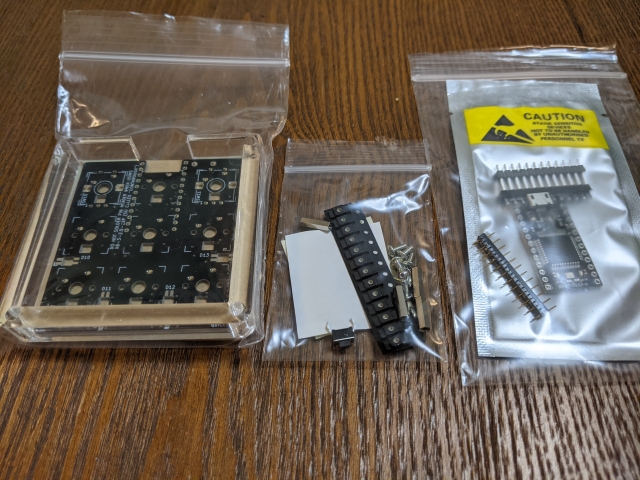

内容物はこれだけとシンプルです。キットと別にキースイッチとキーキャップが必要になります。これらのパーツも遊舎工房さんで入手可能です。

今回はスイッチについては独Cherry社の青軸、右上にはロータリーエンコーダを配置しました。このキットは右上と左上に任意にロータリーエンコーダを搭載することができます。

組み立てには半田付けが必要になりますが、ていねいなビルドガイドもWeb上に掲載されているので、ガイド通りに進めればそうそう困ることはないように思います。

ファームウェアを書き込んで完成したのがこちらです。

今のところ好きな同時押しキーを設定して、マクロキーボード的な使い方をしています。使い道もファームウェアの設定次第で自由に変えられるので、違う用途を考えられるのも面白いポイントです。

既製品のプログラマブルテンキーなら3,000円程度で入手できるのでコストパフォーマンスというところではあまり良くないかもしれませんが、

ので、ハード面・ソフト面両面で楽しめるところに魅力があると思います。当初想定していたよりは全然難しくなかったので、興味のある方はまずはこのサイズから試しに挑戦してみると良いのではないかと思います。

最近非常に重宝している調味料です。小分けに包装された濃縮トマトピューレです。

トマトピューレを使う料理は様々ありますが、1人で使うとなると缶詰では少々量が多く、再栓できる瓶詰めは1回使ってしばらく使わないでいるとカビるという悩みがありました。

このトマトピューレは個包装されていて、1回分は大さじ1となっています。

ただし6倍濃縮ということなので、実際には大さじ6相当ということになるかと思います。3-4人前のカレーやシチューには1袋、トマトベースの料理には2-3袋使うと良いと思います。

日持ちしますし、個包装で1人でも使いやすいのが非常に助かります。かなり使い出のある調味料なので常備しておこうと思います。

今回新しい自転車はフロントシングル仕様にしました。通常ロードバイクのフロントギアは大きいギアと小さいギアの2枚構成になっていることが多いですが、それが1枚のみという仕様です。

元々当初はいわゆるコンパクトクランク(アウター50T・インナー34T)のロードバイクに乗っていたのですが、軽い方はともかく重い方のギアは全く出番がなく、何となくもったいなさを感じていました。

そこでパーツが寿命を迎えたタイミングでチェーンリングを更に小さめ(アウター46T・インナー34T)とし、スプロケット(後輪のギア)も大きめのものに変更して全体的なギア比を小さめに設定していたところでした。

それでも大きい方のギアはそれほど出番がなく、この際ギア構成を本当に必要最低限にできないかということでフロントシングル仕様の検討に至りました。

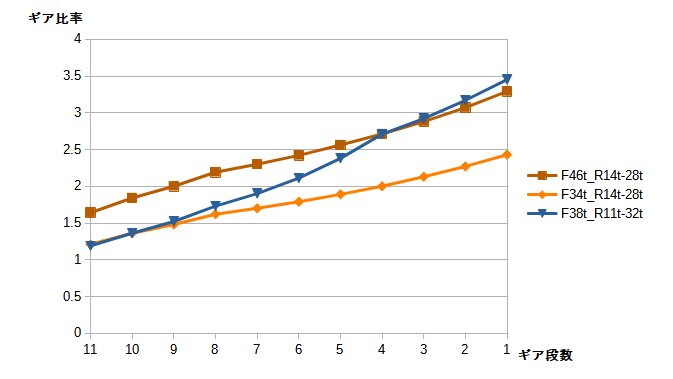

直前まで使っていたギア構成と現在のギア構成を比較するとこのような形になります。

以前の構成(スギノOX901D Classic 46T/34T + CS-R8000 14-28)

| — | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R23 | R25 | R28 |

| F46 | 3.29 | 3.07 | 2.88 | 2.71 | 2.56 | 2.42 | 2.30 | 2.19 | 2.00 | 1.84 | 1.64 |

| F34 | 2.43 | 2.27 | 2.13 | 2.00 | 1.89 | 1.79 | 1.70 | 1.62 | 1.48 | 1.36 | 1.21 |

今回の構成(RIDEA Road Elliptic Ring38T + CS-R7000 11-32)

| — | R11 | R12 | R13 | R14 | R16 | R18 | R20 | R22 | R25 | R28 | R32 |

| F38 | 3.45 | 3.17 | 2.92 | 2.71 | 2.38 | 2.11 | 1.90 | 1.73 | 1.52 | 1.36 | 1.19 |

フロント側は1枚になりましたが、スプロケットのギア比がかなりワイドレンジになったので、ギア段数は実質半減ながら最小ギア比と最大ギア比は大体同じという構成になっています。

その分、途中のギアは1段変速するごとに以前よりギア比が大きく変わる設定になっています。折れ線グラフにしてみると分かりやすいです。

赤が以前のアウターの比率、黄色が以前のインナーの比率です。青が今回の構成ですがちょうど以前のギア比の間を結ぶような傾斜になっていることが分かります。5-8枚目の変速幅を大きくすることでつじつまを合わせている感じです。