novationのLaunchpadシリーズはAbleton LiveやLogic Proをターゲットに作られているようなのですが、実はFL Studioでも特別な準備無く使うことができます。

FL Studioの公式ヘルプに詳しい情報があるのでそれを参考にしました。

[FL Studio Forum]

FL StudioでLaunchpadを使うときの設定

使い方は非常に簡単で、まずPCにLaunchpadを接続し、認識させておきます。

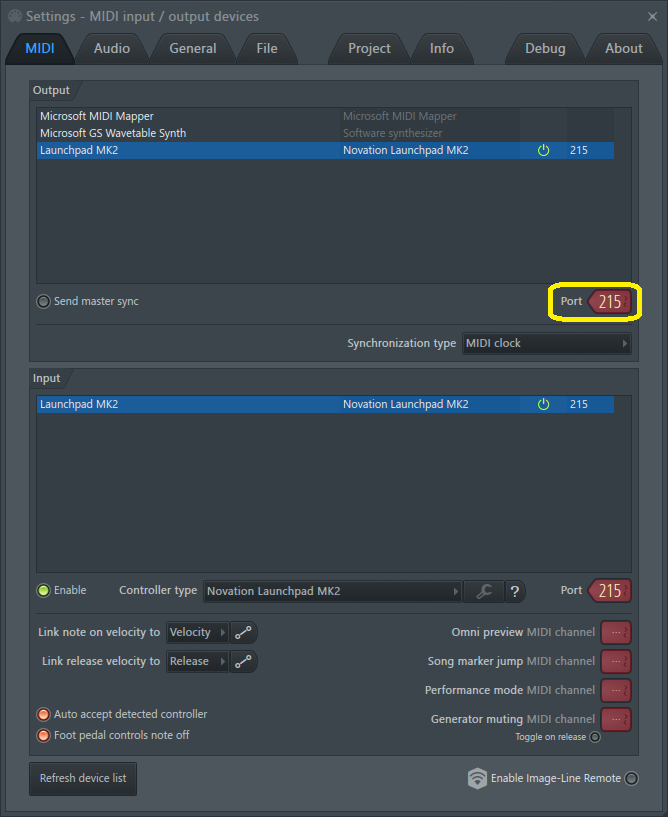

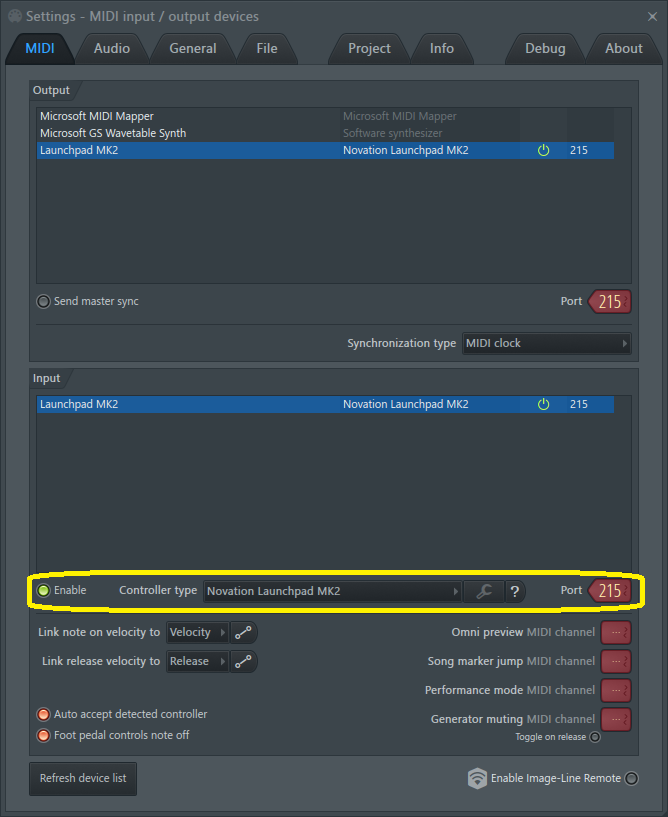

続けてFL Studioを起動し、上部メニュー”OPTIONS”→”MIDI Settings”と選択します。

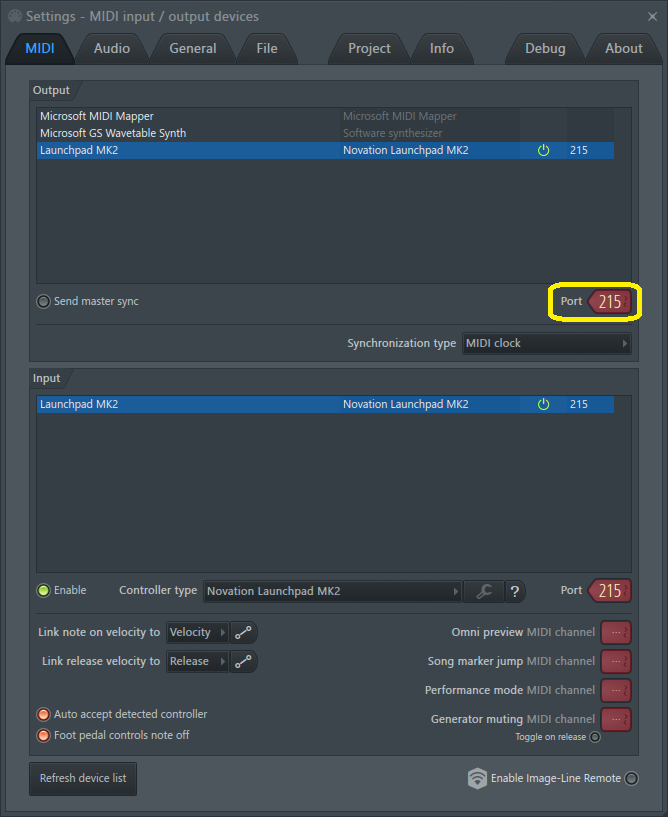

正しくLaunchpadが認識されていればこの画面に表示されるはずなので、Outputの方はPORTを215に設定します。

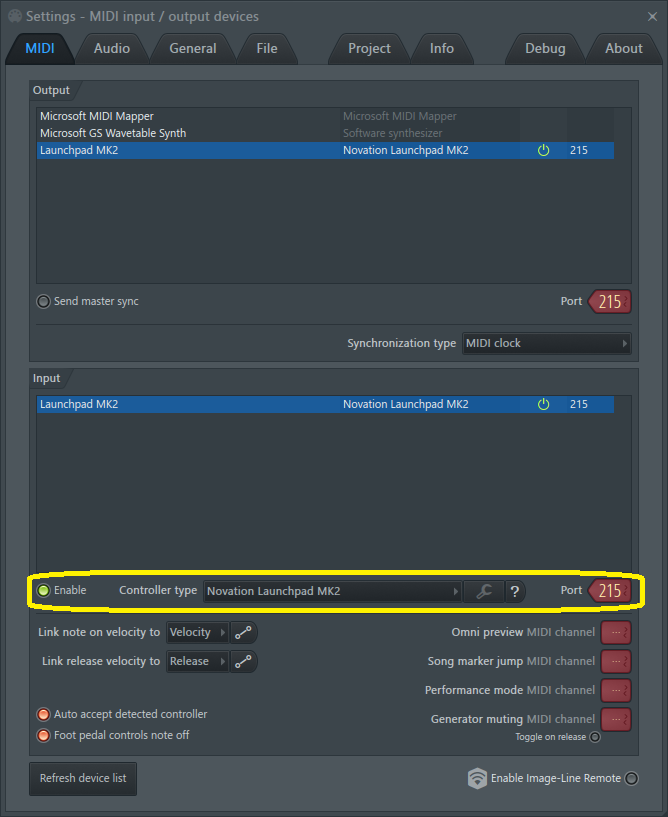

Inputの方は”Enable”にチェックを入れ、Controller TypeでLaunchpadを選択します。Launchpadのバリエーションごとにプロファイルが存在するので、自分が使っているLaunchpadと同じものを選択します。こちらもポートを215に設定すれば設定完了で、早速使うことができます。

LaunchpadだけにパターンのON/OFFでライブ演奏をするのが真骨頂という感じですが、実は汎用のMIDIコントローラ的な使い方ができます。

MIDIコントローラ的な使い方

Launchpad用プロファイルには11個のMIDIコントローラ機能が実装されています。

最上段右から4つ目のボタンを押し、続けて最右列の2段目-8段目を押すことで1-7番目の機能にショートカットアクセスできます。

実装しているのはそれぞれ

- 仮想キーボード(C3-C7まで、緑が白鍵盤、黄色が黒鍵盤に相当)

- Cメジャー+SliceX(上段がCメジャースケール、下段がSliceXでスライスした音声データの再生)

- FPC(パッド左上がFPCのパッド16個分になる)

- 仮想縦フェーダー

- 仮想横フェーダー

- Grossbeat(左半分がタイムパターン・右半分がボリュームパターン)

- 仮想X-Yコントローラ

となっています。各機能間の移動は最上段の左から3つ目・4つ目のボタンでも可能で、1番から11番のどれかの機能を選択している状態で最上段左から3つ目または4つ目のボタンを押すと、各機能間を行き来することができます。

続きを読む →