メンテナンスリリースである5.5.1がリリースされました。

WordPress 5.5.1 メンテナンスリリース

[wordpress.org日本語版]

バグ修正がメインのリリースですが、特にブロックエディタ周辺のバグ修正が含まれているとのことです。

- ブロックナビゲーションで選択中のブロックがハイライト表示されない問題

- ボタン要素にスタイルや背景色が適用されない問題

- ブロックナビゲーションでブロックのレベルが誤って認識される問題

などが修正されているとのことです。

メンテナンスリリースである5.5.1がリリースされました。

[wordpress.org日本語版]

バグ修正がメインのリリースですが、特にブロックエディタ周辺のバグ修正が含まれているとのことです。

などが修正されているとのことです。

地場野菜コーナーでぼたんこしょうという野菜が売られていたので買ってみました。

ぼたんこしょうというのは青唐辛子の一種で、信越地方で古くから栽培されている野菜だそうです。個体にもよるそうですがかなり辛いのが特徴で、その辛さを活かした調理を行います。

代表的なのはぼたんこしょうを刻んで炒め、甘辛く味付けしたもので、これはお土産屋さんなどで買うことができます。

今回はそれを多少アレンジして、ナスと一緒に炒めものにしてみました。一応甘辛味噌味のつもりですが、ぼたんこしょうが辛いので結構刺激が強い味です。

調理の際の注意として、調理をした手で目鼻口の粘膜を触らないことが挙げられます。切ったときに手についた汁が粘膜に触れると炎症のようになってしまうらしいので、調理後は念入りに手を洗う必要があります。今回も調理後はしばらく手がヒリヒリして結構大変でした。

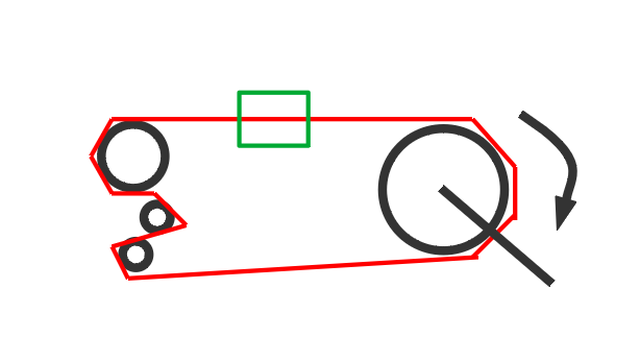

今回のチェーン交換では初めてクイックリンク式のチェーンを使用しました。

従来シマノのロードバイク用チェーンはピン式という接続方式がとられていました。これはチェーンのコマ同士を重ねて金属製のピンを差し込んで止めるという方式でした。

これに代わって近年出てきたのがクイックリンク式で、組み合わせるとチェーンのコマと同じ形状になるリンクを使ってチェーンを接続するという方式です。

従来のピン式ではピンの押し込み加減が非常に重要で、適切な押し込み量で接続しないと動きが渋くなったり、最悪チェーンが切れる恐れもありました。クイックリンク式は接続に際して押し込み量のような加減すべきポイントがないので、接続が安定するのがメリットです。

またピン式では一度つないだチェーンを切る際に、ピンで接続した箇所を改めて切り直すことはできませんでした(毎回切る場所を変えなければなりませんでした)。一方でクイックリンク式はクイックリンクパーツさえ交換すれば同じ場所で切断→再接続できるというメリットがあります。

クイックリンク式のチェーンには1個クイックリンクが入っているので、別途クイックリンクの購入は必要ありません。

まず、既存のチェーンを切断します。これはチェーン切り工具で行えますが、既存のチェーンが既にクイックリンク式の場合は、クイックリンク工具でリンク部を外すことでも切断できます。

次に、新品のチェーンを適切な長さに切ります。クイックリンク式のチェーンは工具無しでも接続できるのですが、ここで必ずチェーン切り工具が必要になるので、クイックリンク式にしたからといってチェーン切り工具が不要になるわけではありません。

この時、チェーンの両端にクイックリンクをつける関係上、両端に内プレートが出るようにしないといけないので注意が必要です。説明書に分かりやすい図があるので要チェックです。

最後にチェーンを車体にセットし、クイックリンクをつけてチェーンを仮接続します。この時点でチェーンは完全に接続されていません。

続いてクランクを回してクイックリンク部分をチェーンの上側に移動させた上で、ブレーキをかけてペダルを踏み込むと踏み込んだトルクでクイックリンクが完全にはまって固定されます。

今回の交換に当たってシマノ製のクイックリンク用工具(R20RTL0095X)を用意していたのですが、取り外しはともかく取り付けはどれだけ力を込めてもできなかったので、結局上述の通りチェーンに引っ張りをかける方式で接続しました。今後も取り外し専用で運用する予定です。

ピン式と異なる注意点はあるものの、覚えてしまえば確かにピン式よりメンテナンスは楽に感じました。もう少しクイックリンクが安価ならよりありがたいところです。

かねてから不調だった自転車のプーリーを交換することにしました。交換に使用したのはBBBのローラーボーイズという製品です。

この製品はいくつかグレードがあるのですが、ローエンドの製品が非常に安価です。ローエンドでもNSK製のベアリングが入っていて、ブッシュ式のプーリーからの交換であれば良い製品だと思います。

交換はそれほど難しくありませんが、コンポーネントのメーカーによって使うスペーサーが違うほか、プーリーは上下および回転方向の指定があるので注意が必要です。添付のマニュアルに明記されています。

ちょっと試運転もしてみましたが、チェーンも含めての交換になったので走行感はすこぶる快適です。交換する価値は十分にあったように思います。

ちなみに旧プーリーの内部はドロドロに錆びていました。これは異音もするはずです。

暑くて火を使う料理をあまりしたくないので、電子レンジでかぼちゃを煮ることができるか試してみました。

ネットで調べるとレシピはたくさんあるので、いくつか見た中で間を取った分量を採用しました。だしが難しいですが、めんつゆを使うのが良いようです。

加熱時間は600Wで6-7分というところのようです。吹きこぼれ防止にラップを張りました。

できあがりはこんな感じです。今回は安売りされていたかぼちゃスライスを材料に使いました。

多少味のしみこみにムラがありますが、これは保存容器で煮汁(?)にしばらく浸しておけばフォローがきくと思います。

調味料の配合や加熱時間にまだまだやり込み要素がありそうなので、また作ってみようと思います。

以前中野市赤岩の県道414号で道路工事が行われているのを確認しました。高架になるような様子で気になっていたところ、最近通りがかったらかなり工事が進んでいました。

とても分かりやすい完成予想イメージの看板が出ていました。

夜間瀬川の右岸側に沿うような形で飯山方面に向かうのかと思っていたのですが、この図を見ると現道から左に大きくカーブした後、そのまま直線的に夜間瀬川を渡る形になっています。もしかするとそのまま国道292号に合流するのかもしれません。

こちらは現在かかっている折橋という橋です。上の図とは明らかに向きが違うので、道路完成の暁にはなくなってしまうのかもしれません。

ちょっと予想していたのと違う形になっているので、引き続き注目していきたいと思います。

篠ノ井と姨捨のちょうど中間に長野市信更町というエリアがあります。かつては信更村として独立した地方自治体だった一帯です。

中でも信更町田野口という場所は山を登った先にありながらまとまった水田が広がっており、ちょっと珍しく感じます。

聖山から流れ出る聖川に沿って水田が広がります。写真の場所で標高は500-600mあるので、平野部の稲荷山あたりからは標高差にして150m程度は登ってこなくてはいけません。

私は特に夏の終わりくらいの稲が密生している感じが好きなのですが、年間通してきれいな景観が見られる場所だと思います。

スーツのズボンの後ろポケットについているボタンが割れていることに気づいたので、交換することにしました。

生地の色味に合う糸と、既存のボタンと同型のボタンがなければボタンを外すだけにするつもりだったのですが、偶然どちらも手元に在庫がありました。

出来上がりはこんな感じです。裏面は縫い跡が汚いのですが、表面がこのくらいならまあ良いかと思います。

ボタン付けができると、こういった修理やカスタマイズができるので助かります。

本当はちょっとしたお直しレベルのことができるとより楽しそうなのですが、さすがに本格的な洋裁はちょっと触った程度で身につく技術ではないと思うので、今のところ未着手です。

先日作った桃のコンポートの活用法についてです。そのまま食べてもおいしいですが、素材的な使い方もできます。

ゼリーの具として使うことができます。今回は長野県の特産品である寒天ゼリーの素で作成しました。

プレーンヨーグルトに加えると一気に豪華な感じになるのでオススメです。

このほか、製菓材料的にケーキに乗せたり挟んだりするのもおいしそうです。今はスーパーで出来合いのスポンジケーキやホイップクリームが売られているので、適当に組み合わせてケーキ作りなどもできそうです。

先日自転車に乗っている時に、わずかながらスキール音がする事に気づきました。

周囲がうるさいとほとんど気にならないのですが、静かなところを走っていると「キュル…キュルキュル…」という音が聞こえてきて非常に気になります。

原因の切り分けのために音の発生条件を調べながら帰路につきました。

力行している時だけ鳴るので、その時に動いている部品が原因とすればチェーンかプーリーとなります。

帰宅して自転車の後輪を浮かし、クランクを回転させてみたところプーリーあたりから音が出ていることが確認できました。

私の自転車についているRD-5800のプーリーは回転部分がブッシュ式なので、ブッシュ部分にちょっとだけ潤滑油をさしてみました。

すると音は全くしなくなりました。とりあえずはこれでOKというところです。

とはいえ、音がするくらいですから消耗しているのは間違いなさそうです。近日中にチェーン交換ついでにプーリーもベアリングの入った物に交換してしまおうかと思います。