七味がなくなったのでスーパーで補充用のパッケージを買ってきました。

長野名物の八幡屋磯五郎の七味です。ノーマル版は割と全国どこでも手に入る商品ではないかと思いますが、インド風のガラムマサラ版が普通にスーパーで買えるのは地元ならではです。

14g入りの通常サイズの缶にぴったり補充ができます。

七味がなくなったのでスーパーで補充用のパッケージを買ってきました。

長野名物の八幡屋磯五郎の七味です。ノーマル版は割と全国どこでも手に入る商品ではないかと思いますが、インド風のガラムマサラ版が普通にスーパーで買えるのは地元ならではです。

14g入りの通常サイズの缶にぴったり補充ができます。

8月に入ったというのもあってか、ドライバの更新がありました。

[amd.com]

今回のバージョンではHyper Scape、Horizon Zero Dawn Complete Edition、Groundedのサポートが追加されています。

このうち、GroundedについてはRX5700XTを使用している環境で描画品質をEpicにした場合、20.7.2に対して9%程度のパフォーマンス向上が見込めるとのことです。

千曲市森地区と倉科地区に広がっているあんずの里と呼ばれる一帯を訪問してきました。

その名の通りあんず畑が集中しているエリアで、あんずの花が咲く時期は観光客で賑わうということです。

ルート的には国道403号から分岐する県道335号または392号がメインルートとして利用可能です。南東方面に進めば進むほど標高が高くなっています。そのため、あんずの里の奥側から北西方向を望むと見通しが良くなっています。

有名なのはこちらの上平展望台という場所で、売店の2階が展望台になっています。残念ながらあんずの花のシーズンではないので閉鎖されていました。

周辺にはこのようにあんずの木がたくさんあります。

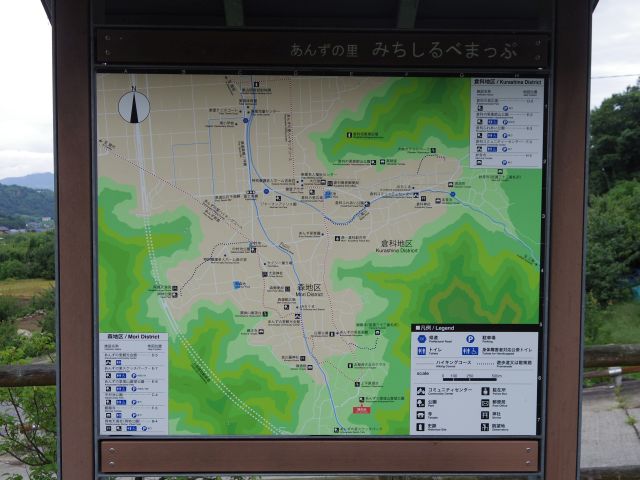

要所にみちしるべとみちしるべまっぷという地図が設置されており、一帯を散策しやすくなっています。

みちしるべに従い窪山展望公園という公園を訪問してみました。窪山展望公園はあんずの里のかなり奥側にあり、その分展望が良い公園になっています。

この公園の売りである眺めはこんな感じです。あんずの花のシーズンであれば、手前側は花いっぱいになると思われるので見応えがありそうです。

あんずの里一帯は道路沿いに土産物屋が並んでいて、想像していたより観光地の雰囲気のあるところでした。ベストシーズンは混雑すると思うので気が進みませんが、今回のように季節外れにふらっと訪問しても面白いところだと思います。

林道くらいの道路のようですが、あんずの里の奥から五里ヶ峯の脇を通って坂城方面に抜けられるルートもあるようです。こちらも通行できることが確認できたら試してみたいところです。

先日、VGAと電源ユニット間のケーブル接続パターンを変更し、PCIe8pinとPCIe6pinをそれぞれ別のケーブルで電源供給するよう改めました。

その後ゲーム中のブラックアウトや画面フリーズは発生していないのですが、念のため実際の使用よりも高負荷な状態で試験をしてみることにしてみました。

今回はFINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマークをループ実行にして様子を見てみることにしました。このベンチマークはVGAを中心に、システム全体にかなり大きな負荷がかかるのでテスト用途としては便利です。

1時間ほど連続運転してみましたが、途中で描画の乱れやブラックアウトなども発生せず、特に問題はありませんでした。現状、安定感のあるシステム構成と言って良さそうな状況です。

思い返すと、4月頃にDavinci Resolveのエンコードが途中で失敗していたのもVGAに対する電源供給が不安定だったからなのかもしれません。今回の構成変更で色々な細かい不具合が解消してくれることを願います。

長野県は北部であれば新潟県や富山県に近いので、場所によってはそれら近県の食品が入手できることがあります。色々バリエーションがあるのですが、一押しはこの笹川流れの塩です。

笹川流れというのは新潟県村上市の名勝ですが、そこで伝統的製法により製塩をしている企業があるとのことです。

塩は塩なのですが塩気が鋭くなく、料理に使いやすいと思います。古くから長野には日本海側から塩が入ってきていたそうです。現代においても同じような物の流れがあるのは面白く感じます。

長野県道31号の動画も道の駅美麻から先の登り区間に差し掛かりました。4kmほどある登りがいのある坂ですが、道が走りやすいこともあって毎回楽しい区間です。

登り区間ということもあるので、Youtubeの機能で倍速再生していただくと割合気軽にご覧いただけるかと思います。

早速PCWatchさんにベンチマーク記事が掲載されていました。

[PC Watch]

CPUスペック的には2019年夏に発売された第3世代Ryzenと同様なのかと思っていたのですが、PCIeのバージョンが異なるそうです。単体CPUではPCIe4.0ですが、今回発売のデスクトップ向けAPUはPCIe3.0となっています。レーン数は24本でこの点は単体CPUと同様です。

CPU性能的には3700Xに匹敵するものがあるようで、ベンチマーク結果を見る限りはオールラウンダーとしてのレベルがかなり向上したように感じます。

要求スペックの高くないゲームであれば内蔵GPUでも問題なく動作するようなので、そこまで本格的にではないけど一応ゲームもできるPCにしたい、という場合には有力な選択肢になりそうです。

長野県産の謎野菜のご紹介です。オカワカメという植物の葉です。

オカワカメというのは通称で、正式にはアカザカズラというそうです。ツルムラサキという食べられる植物がありますが、それに近縁ということです。

葉に多少の厚みがあるのが特徴です。とりあえず葉物野菜の無難なレシピであるおひたしにしてみることにしました。

ゆでると葉がくたっとするので、見た感じは確かにワカメのような感じになります。またツルムラサキ同様に切ると切断面がねばっとするので、その点もワカメに似ています。

食感はかなり独特で、ゆでた後でもシャキッとした歯ごたえが残ります。その一方で噛んでいくと粘りが出るので不思議です。

調べてみると栄養価がかなり高いらしく、ビタミンAが豊富だということです。安価ですが希少性は高いように思えるので、また入手できる機会があったら逃さずにリピートしたいところです。

2019年の9月以来となるBIOSアップデートがありました。さすがに発売からかなり年月の経ったマザーボードなので、前回のアップデートでいよいよ打ち止めの可能性もあると思っていたところでした。少々意外という感想です。

システムパフォーマンス向上の他、全体的な安定性向上、AGESAのアップデートと盛りだくさんの内容です。

前回のv5220が大分安定しているので自分の環境にアップデートを適用するかどうかは少々迷いますが、内容が結構充実していそうなので時間を見つけて適用してみたいところです。

飯山市から栄村にかけて千曲川の左岸側を走っている県道408号についてのエントリです。

この道路は国道117号と並んで千曲川に沿って走っている道路ですが、それほど高規格な道路ではないので車はあまり通りません。その分自転車で走るのには好適な路線です。

道路自体の歴史は古いようで、現在の国道117号が開通する前から存在していたようです。

通行する場合は県道95号で飯山方面から走ってきてそのまま直進するか、右岸側から柏尾橋で川を渡って右折することになります。そこからは完全に一本道です。

途中、飯山線の駅が休憩に使えます。お店やコンビニはないですが、自販機は点々とあるので水分補給は可能です。

栄村近くには西大滝ダムという東京電力のダムがあるのですが、関連して川沿いに公園があります。

私は過去に飯山線各駅停車の旅をした時に初めて通りましたが、それ以来気に入ってよく走っています。サイクリストの方にはそれなりに知られた路線らしく、時々他のサイクリストの方ともすれ違います。

目立った補給ポイントがないのが少々難ではありますが、良い意味で閑散としていていい道路だと思います。