Lenovo Yoga Tab PlusはAndoridがデスクトップモードに対応しており、有効にすることでよりPCっぽい使い勝手を実現しています。

このデスクトップモード自体は結構前のバージョンのAndroidから搭載されていたもののようなのですが、対応するハードウェアがそれほど多くないためか隠れた機能のような立ち位置だったようです。

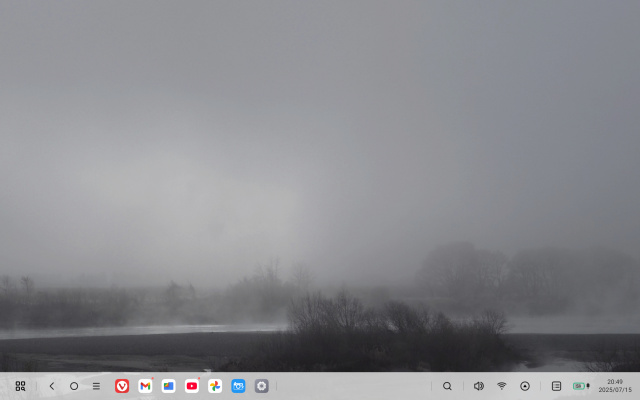

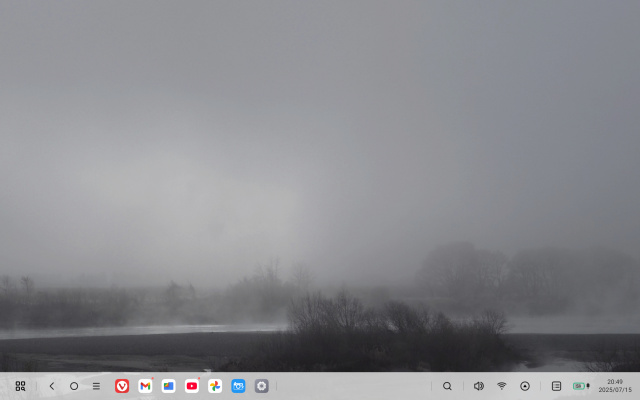

デスクトップモードを有効にすると画面下にタスクバーのようなものが表示され、一通りの機能がタスクバーに格納されます。

Androidらしいところは左下隅にアプリドロワーと”戻る・アプリを閉じる・アプリ一覧を表示する”のコントロールボタンが表示される点です。

PC的な使用感

このモードをオンにすると一番変化があるのはアプリの表示サイズです。Androidアプリは起動するとフルスクリーン表示されるのが原則ですが、デスクトップモード中はWindowsアプリのように自由なサイズでの起動が可能になります。

アプリのウィンドウ同士を重ねて表示することもできます。

また、Windowsと同様にアプリのウィンドウの右上に”最小化・最大化・閉じる”の3つのボタンが表示されるのでこの点もPC風になります。

イマイチなところ

全体的にはよくできているモードだと思うのですが、少々イマイチに感じる点もあります。1つはAndoridアプリによってはデスクトップモードの表示に対応できていないことです。

例えば、Yahoo!乗り換え案内をデスクトップモードで開いて最大化すると中央に縦長に表示されるだけで、左右に大きなデッドスペースができてしまいます。

デスクトップモードの場合はWeb版のような表示になると良いと思うのですが、対応されていないようです。Androidアプリ全般に言えることなのかもしれませんが、タブレット利用時に画面サイズを活かせないものが多いように思います。

もう1つは右上のウィンドウのコントロールとアプリのUIが重なってしまうアプリがあることです。手持ちのアプリだとVivaldiが該当するのですが、新規タブを開くボタンが右上にあるため、押そうとすると器用に最小化ボタンや閉じるボタンを避けつつ押す必要があります。

こういったことで難儀するアプリもあります。

Android16に期待

現状便利な面もあるが惜しい部分も多いと感じるデスクトップモードですが、Android16の新要素としてよりブラッシュアップされたものが投入される見込みというニュースが伝わっています。直ちにLenovo Yoga Tab Plusに適用されるかは分かりませんが、今感じているような課題を解決してくれることを期待したいです。