麻績村にある篠ノ井線の踏切です。場所は聖高原駅と坂北駅のちょうど中間くらいにあります。

特に何ということもない踏切なのですが、ちょうど線路がカーブしているので電車が通過するときにはなかなか迫力があります。通りがかるときにタイミングが合う場合はちょっと待機して電車を見送ったりしています。

踏切前後はこんな感じで風景がきれいです。

別所線を経営している上田交通はかつては上田丸子電鉄という会社名で、現在の別所線以外に傍陽線、丸子線、そして西丸子線という3路線を経営していたそうです。

西丸子線は下之郷駅から分岐し、現在の長野県道82号別所丸子線に沿う形で丘を超え、西丸子に至るという路線だったそうです。

廃止になってしまったのは1963年ということでもう60年近くが経過していますが、下之郷駅近くの道路には面影が残っていそうだったので見に行ってみました。

現在線路跡は道路になっているので普通に通行することができます。写真右奥が下之郷駅ですが、言われないと線路があったことは分からないと思います。

過去の空中写真などから想像するにこのように線路が延びてきていたものと思われます。

もう少し駅に近いところから写真を撮ってみました。写真左奥が下之郷駅です。小さく留置中の車両が写っています。

駅からまっすぐ延びてきていた線路跡があぜ道のような形で残っています。

左奥の車両の向きとおおよそ線路跡の角度が一致します。

駅から出た線路はまっすぐ南方向に進み、来光寺池付近で方向を東方向に変えて丸子方面に向かっていたようです。

こちらの道路も線路跡のような感じはしません。

地図で見るよりも面影が残っておらずその点は少々残念でしたが、事前に予備知識があれば線路跡を追ってみることも可能そうな感じでした。

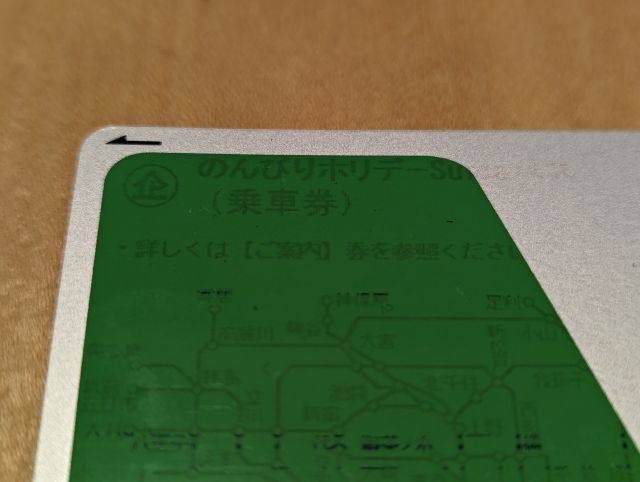

私が普段使用しているSuicaは記名式Suicaと呼ばれるもので、氏名がカタカナで記載されています。以前このSuicaに対して”のんびりホリデーSuicaパス”というSuicaに搭載できる企画乗車券を購入しました。

この企画乗車券を購入するとSuica券面に企画乗車券の情報が印字されますが、当然企画乗車券の利用期限終了後も印字は残り続けます。さすがにちょっと気になったので、消せないか方法を探してみました。すると、JR東日本の駅にある黒い券売機であれば券面を消去できるらしいことが分かりました。

厳密に言うと実施できるのは”券面の再印字”です。私の場合は記名式Suicaなので、再印字すると 本来の状態=自分の名前のみの印字 に戻ります。結果、企画乗車券の印字は空白の情報で上書きされるので消えるということのようです。

券売機の操作においても”券面の消去”というメニューはないので注意が必要です。再印字を選ぶことで、数秒の処理時間を経てSuicaが返ってきます。

完全に新品同様にきれいにはなりませんが、元の状態と比べると印字が薄くなって気になりにくくなりました。期限の切れた定期券の印字なども同様に消せるそうなので、気になっている方は試してみてはいかがでしょうか。

しなの鉄道や北しなの線を含む旧信越本線沿いには昔のレールを再利用した柵が残っています。以前屋代駅-千曲駅間の柵を見に行きましたが、偶然黒姫駅のすぐ近くにも柵を見つけました。

場所は黒姫駅のすぐ北側、妙高高原方面です。近くに熊倉踏切という踏切があります。

こんな感じで道路沿いにレールを再利用した柵が立っています。

近づいてよく観察してみると、レールの種類が複数あることが分かります。

この星の中にSが入っているようなマークは確か日本製鉄製だったかと思います。1934年製ということだそうですので90年ものということになります。

もうひとつ、カクカクしたフォントで1922という刻印が残っているものを発見しました。こちらは100年以上前のものということになります。

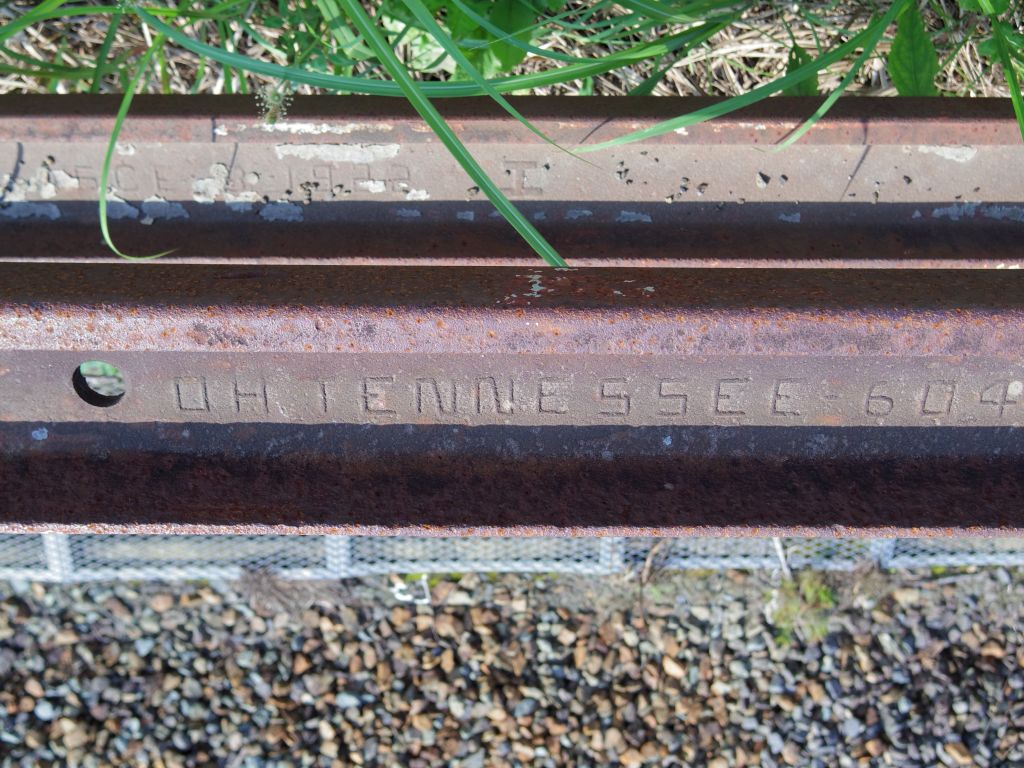

道路側からみると向きが上下逆で読みづらかったのですが、”OH TENNESSEE-6040 AS?E-3-1922″と読みとれます。これはUSスチールのテネシー工場で作られたものだそうです。かつては鉄道レールは輸入に頼っていた時期があったことを実感できます。

旧信越本線は歴史のある路線なので、こういった昔からの産業遺産的なものが残っているところが数多くあるように思います。他にも何かないか探してみたいものです。

しなの鉄道の坂城駅には駅に隣接して油槽所があり、毎日貨物列車でガソリンをはじめとした石油類が輸送されているそうです。

坂城駅の南に県道160号の陸橋があり、この陸橋からだと駅や隣接する油槽所の様子をよく見ることができます。午前中に通りがかると入れ替えや荷下ろしをしている様子を見ることができます。

この貨物列車によるガソリン輸送は篠ノ井線を経由してくるので、貨物輸送という側面からも見てみると篠ノ井線の重要度は非常に高いことが分かります。

聖高原を越えて貨物列車で運んでくるのは結構大変そうに感じますが、タンク車1両で運べる石油の量は大型のタンクローリーの2倍程度に達するので、一度に運べる量が非常に多い点が優れているのだそうです。

何となく自転車で近くを通りかかったので北陸新幹線の五里ヶ峯トンネルの上田側坑口を見て来ました。

五里ヶ峯は山の名前で、位置的には戸倉と坂城の中間にある山です。上田から五里ヶ峯は結構離れていますが、このトンネルは上田駅の直後から屋代付近まで続いている長いトンネルなので、経路の中で一番知名度があると思われる五里ヶ峯が名前に採用されているのではないかと思います。

トンネル全長は15km近くあり、長野駅と上田駅の間の半分くらいはこのトンネルです。そのため、体感的に上田-長野間は非常に短く感じます。長いトンネルのためについ最近まで携帯電話の電波が入らなかったのですが、2019年3月からはこのトンネル内でも通常通り携帯電話が利用可能になりました。

現在長野電鉄で実証実験として行われているサイクルトレインを利用してみました。

いきなり昼間の列車で利用するのはちょっと勇気が要るので、お試しということで須坂駅を早朝に出発する列車を利用してみることにしました。

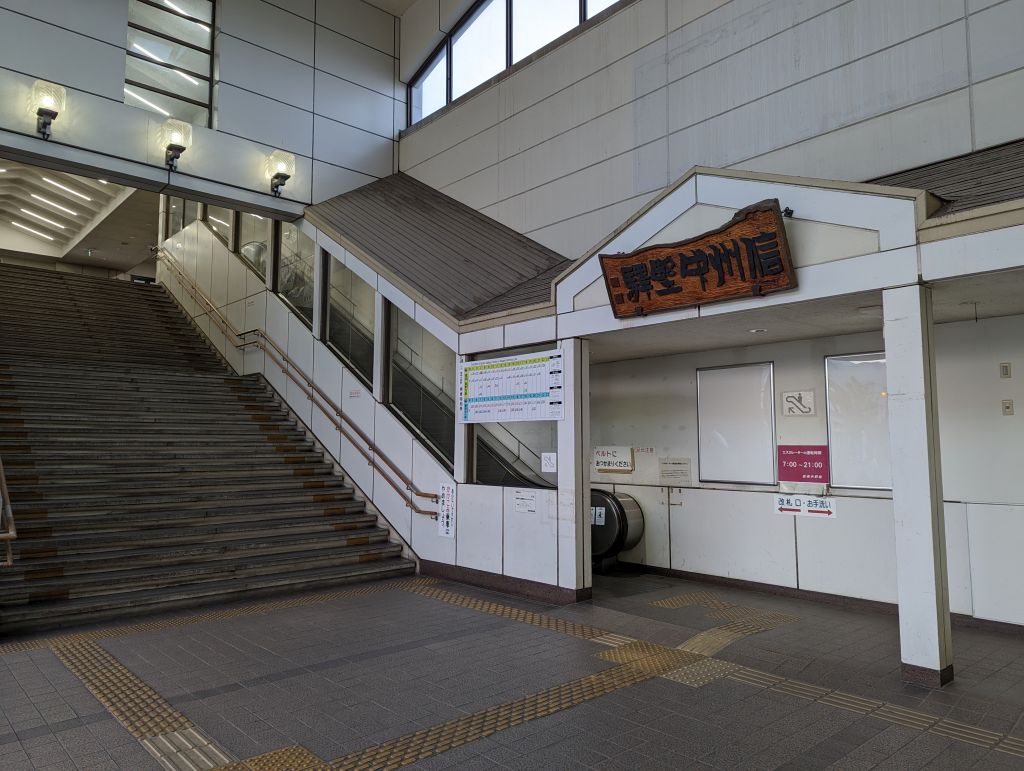

早朝の須坂駅です。須坂駅には長野電鉄の車両基地があるので、5時台から当駅始発の列車が設定されています。長野駅で北陸新幹線の始発列車との接続も取られており、出る時刻が早くなっても構わないのであれば須坂駅を5:32に出て東京駅に7:40に到着することもできます。

サイクルトレインを利用するためには専用サイトから切符の購入が必要です。切符は専用のものとなりますが、料金は通常の乗車券と変わりません。

購入時に乗車日と乗車する列車、乗車駅と降車駅を設定します。決済はクレジットカードのみ対応となっています。

列車の発車5分前まで切符の購入が可能なので、割とギリギリでも切符の購入ができます。今回私は駅に着いてからスマートフォンで切符の購入をしました。

少々特殊なのが改札の処理です。この切符購入システムは購入した切符を乗客自身が”改札状態”にステータス変更し、駅係員に改札してもらうという利用の流れになっています。改札状態は100分持続するので、改札状態に変更したら直ちに改札口を通らなければいけないというわけではありません。

須坂駅は改札口が2階にあるのでエレベーターを使うということになっています。車椅子対応のエレベーターがありますが、自転車のホイールベースを考えるとハンドルを目一杯切らないと乗せられないので注意が必要です。

スポーツバイクに慣れている方は自転車を垂直に立ててエレベーターに乗せても良いかもしれません。

須坂駅の改札は有人改札なので、駅係員の方に「サイクルトレインの利用です」と声をかけてスマートフォンの画面を確認してもらいます。駅係員の方がスマートフォンの操作をする手続きはないようでした。

実際に乗車します。今回の実証実験では先頭車両か、2両目の車椅子用スペースを使うよう案内が出ています。私は先頭車両に乗ることにしました。

車内での位置としては乗務員室後ろのスペースを使わせてもらうのが無難そうです。空いていればロングシートに座り、自転車は列車の進行方向と並行にして乗車するという方法でも良さそうに感じました。

サイクルトレインは初めてだったのですが、電車の揺れや加減速で自転車が転動してしまうのが結構大変でした。スタンドのある自転車であればスタンドを使うのが望ましいと思います。スポーツバイクなどでスタンドがない場合はブレーキをかけておくと安定すると思います。

休日の普通列車であればどの列車でも利用可能というのは利便性が高いと思います。

切符の購入サイトは既存のシステムをカスタマイズして使っているようで、動作の安定性やユーザビリティの面でも問題ないように感じました。また、デジタル切符を見せるだけで乗車ができ、別途受付や手続きが必要ないのも良かったです。

事前に申し込みが必要とは言え、5分前までであれば切符の購入ができるので、「今日はもう疲れたからここからはサイクルトレインでショートカット」といった思いつきでの利用にも十分耐えられそうです。

通常の輪行袋を使う輪行の場合は、最低でも輪行袋とエンド金具、それに加えてスプロケットカバーやチェーンカバー等、なんだかんだで結構荷物が多くなってしまいます。サイクルトレインは通常の装備でも乗車可能なのでとても便利に感じました。

中野市に出かける用事があったので、ついでに普段自転車で通っているところを徒歩で散策してみました。

まず長野電鉄の信州中野駅前です。ここ最近で大きく様変わりしたのは駅前にルートイングランド中野小布施が完成したことです。2023年6月にオープンということでまだオープンしたばかりです。

中野小布施というネーミングになっていますが、信州中野から小布施までは鉄道でも自動車でも15分くらいでついてしまうので実は併記してもそれほど違和感のない距離です。中野駅前であれば渋温泉や志賀高原と小布施に両対応できるので、立地は良いのではないかと思います。

JR飯山線の立ヶ花駅にも立ち寄りました。

立ヶ花駅は中野市の中心部からは6kmくらい離れているので、鉄道と徒歩限定でアクセスを考えると少々不便です。JRの方が運賃は安いので、歩いても構わないので運賃が安い方が良いという方にはこちらがおすすめです。一応距離で言えば上今井駅が中野市街には一番近く、5kmほどの距離となっています。