久しぶりに桜沢駅前を通りがかったところ、結構大規模に工事をしていました。

桜沢駅は駅の前に県道358号という道路が通っていて、駅舎は道路に対して一段低いところに建っています。今回の工事では駅舎の前まで道路と同じ高さにかさ上げがされ、駅前広場的なものが建設されているようです。

目の前の県道358号も桜沢駅前は手狭な区間でしたが、この工事に合わせてなのか拡幅されています。

工事の進捗はかなり進んできている様子なので、近いうちにリニューアルした駅前が見られるようになるかもしれません。

しなの鉄道の三才駅に珍しい完全無人の売店がオープンしたという情報を入手しました。

【三才駅】オールセルフ型無人店舗「NewDays KIOSK」がオープンします

[しなの鉄道Webサイト]

売店の運営主体はJR東日本クロスステーションで、このことから屋号もNewDays KIOSKとなっているようです。店舗のイメージ写真を見ると店舗スペースが壁で仕切られているわけではなく、券売機の前にセルフレジ端末と商品棚をそのまま設置したような形態になっているようです。

店舗の形態はなかなかユニークなように思いますが、三才駅の場合は券売機前がそのまま待合室のような感じになっているので壁などがなくてもそれほど問題はないのかもしれません。

完全無人なだけあって営業時間が非常に長く、5:30-23:30となっています。三才駅は駅前にコンビニなどもないのでちょっとしたものがいつでも買えるのは便利そうに思えます。

限られたスペースでも設置でき、スタッフが常駐しなくても良いというのは地方の駅にとっては結構メリットがありそうな形態に思えます。実際に店舗がどんな感じなのかそのうち利用してみたいものです。

先日上越方面に自転車で出かけた時に立ち寄った駅です。JR信越本線とほくほく線が乗り入れます。ほくほく線は厳密にはこの駅が終点なんだそうですが、基本的には直江津まで列車が乗り入れるのであまり終点という印象のない駅です。

時刻表を調べてみると、わずかではありますが犀潟駅始発のほくほく線列車があるようです。同様に六日町方面からの列車の中にも直江津まで直通せず、犀潟止まりになるものがあるようでした。

駅前には国道8号が通っており、国道を横断するとすぐに海に出られるというロケーションです。木造の古そうな自転車置き場が歴史を感じるものでした。

信越本線や北陸本線は日本における鉄道の歴史の中でも早期に整備された路線なので、駅の立地や設備にも長い歴史を感じさせる興味深いものが多いように思います。まだ行ったことのない駅も多数あるのでいろいろと訪問してみたいと思います。

先日サイクルトレインでえちごトキめき鉄道の新井駅を利用した際、待ち時間があったので駅周辺を見てまわりました。

新井駅は駅の北側に株式会社ダイセルの工場があり、かつては信越本線から専用線がつながっていたということです。そのため新井駅では2000年代まで貨物の取り扱いがあったそうです。駅近隣に工場があるというロケーションは1つ隣の二本木駅にも似ています。

[国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスを基にheboDJ.netが作成]

1974年の空中写真を見てみると、確かに駅の南西側に貨物用の側線と思われる線路が見て取れます。

現在この場所は線路が撤去されて舗装され、自転車置き場になっています。遠くに見える架線柱を見ると、写真の場所まで線路があったことがなんとなく想像できます。

バラストが残っているところもあり、昔は線路があったことをしのばせます。

自転車置き場からホームも間近に観察することができます。パッと見では3段階にわたってかさ上げがされたように見えます。

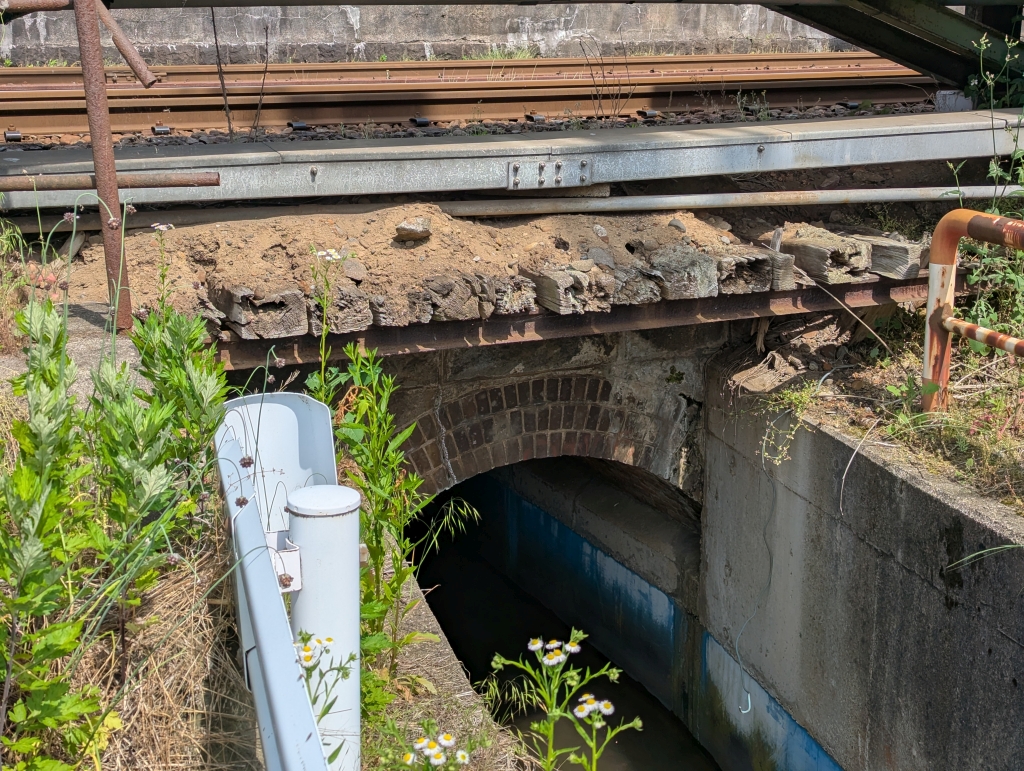

駅の北側で線路が水路をまたいでいるのですが、よく見ると橋がレンガ積みのものでした。特に何も注意書きなどはされていませんでしたが、貴重なものなのではないかと思います。

駅後トキめき鉄道の各駅は信越本線の歴史が感じられる駅が多く、興味を引きます。サイクルトレインの有用性も確認できたので他の駅も訪れてみたいものです。

先日長野市周辺の路線バス再編のことを調べている時に長野市庁記者会見の記録を閲覧しましたが、バス路線の再編とは別に記者からの質問として長野電鉄の旧松代駅駅舎の解体に関する話題が出ていました。

[長野市ホームページ]

旧松代駅は長野電鉄の屋代線の駅で、2012年に屋代線は廃線になったものの駅舎はそのまま休憩所のような形で利用されています。私も過去に数回訪問したことがあります。

先日の記者会見の記録によれば、「2021年に地元の住民自治協議会から解体の要望があり、2025年度中に解体になる予定」という話でした。一方で貴重な建造物として解体に反対している方もいて、そういった中で記者からの質問があったもののようです。

築100年以上が経過しているので、大きな地震があった時のことなどを考えると確かに解体もやむなしかという感じはします。ただそのまま解体してしまうのも惜しいので、それこそLiDARでスキャンして仮想的に保存する等、何かしら折衷案のようなものが考えられないかとも思います。

先日えちごトキめき鉄道の二本木駅に出かけました。二本木駅は珍しいスイッチバック駅です。

駅前に様々な種類の桜が植わっており、訪問した時には八重桜(?)がちょうど見頃でした。

Q-S1のフィルター機能を試しに使ってみましたが、色味が昔の写真のようになってこれはこれでいい写真だと思いました。

二本木駅の周りを見てまわっていたら駐車場の柵に廃レールが使われていることに気がつきました。

最近廃レールとその刻印を読むのが楽しみなのですが、このレールはサビで刻印が潰れてしまい読み取れませんでした。100年近く前のレールでも読み取れるものもあるので、レールから柵などに加工した時に塗装したかどうかで差がついたのかなと思います。この柵はどうも無塗装のような感じがします。

今年度からサイクルトレインが利用できるようになったという飯山線の替佐駅を訪問しました。

替佐駅は中野市の中心部からは離れていますが、近隣には中野市の豊田支所があります。この付近は2005年まで豊田村という単独の自治体だったそうで、豊田村というくくりで見ると町の中心駅といった感じになっています。

小さい駅ではありますが列車の行き違いも可能で、駅には自販機・トイレ・電話ボックスと一通りの設備はそろっている印象です。

駅周辺は住宅地ですが、斑尾高原方面に山を登っていくと童謡の故郷・春の小川などで知られる高野辰之の記念館があります。ただし、距離にして4km、標高差は100m近くあるので徒歩だと結構大変だと思います。

朝の時間帯に通りがかるとハイキングのような格好をした団体の方々をよく見かけるので、ハイカーの拠点としては知られた駅なのかもしれません。

山陽山陰の鉄道旅行で見つけた廃レール構造物です。今回は山陰本線の宍道駅のものです。

宍道駅はホームの屋根については木造の構造物で支えられていますが、跨線橋に廃レールが使用されていました。

こちらの写真は製造年は読み取りにくいですが、新日本製鐵のSロゴは明瞭に判読できます。

こちらの箇所は塗装が薄めなのか刻印が読み取りやすかったです。製造年は1935年ということです。いわれてみれば1つ前の写真の製造年も1935と刻印されているように見えます。

今回の旅行で発見できたのは新見駅と宍道駅の2ヶ所でした。今回は割と乗り継ぎをタイトに設定してしまったので駅をゆっくり見る時間が取りづらかったですが、次回以降の鉄道旅行では駅を見る時間を作るような旅程を計画してみても良さそうです。